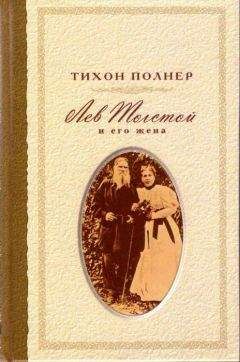

Тихон Полнер - Лев Толстой и его жена. История одной любви

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Лев Толстой и его жена. История одной любви"

Описание и краткое содержание "Лев Толстой и его жена. История одной любви" читать бесплатно онлайн.

Собрание сочинений, дневников и писем Льва Толстого составляет добрую сотню объемистых томов, а литература о его жизни и творчестве и вовсе представляется безбрежной. На этом фоне книга Тихона Полнера выделяется своей взвешенностью, автор не навязывает читателю своих мнений, не делает никаких выводов, но ему удалось очень плотно и ясно показать путь духовного развития, религиозные и душевные метания великого писателя, неразрывно переплетенные с обстоятельствами его земного существования после того, как им были созданы гениальные произведения русской и мировой литературы. Сквозь ровную и неяркую словесную ткань этой книги читатель удивительным образом ощущает колоссальную духовную энергию, которой был наделен Лев Толстой, сопоставимую разве что с цепной реакцией в ядерных материалах и приводящую к огромным разрушениям, когда она становится неуправляемой.

Пожалуй, у нас до сих пор не было подобной книги о Льве Толстом, которая бы так захватывала и держала читателя в напряжении вплоть до последней страницы и, надо думать, она послужит верой и правдой не одному поколению российских читателей.

«Понимание слишком многого» в «Крейцеровой сонате» могло быть отчасти и реакцией на последнее сближение Толстого с женою.

В 1889 году написан рассказ «Дьявол». Он не появился в печати при жизни автора. В измене героя молодой жене совершенно неправильно искали автобиографических намеков. Можно с уверенностью сказать, что оба супруга Толстые оставались всегда чисты друг перед другом. В сентябре 1887 года Толстой говорил Бирюкову, с которым был откровенен: «Мне приятно сознавать, что ни с моей стороны, ни со стороны жены не было ни малейшей неверности, и мы прожили честную и чистую семейную жизнь».

С другой стороны, в 1901 году Софья Андреевна писала сестре во время тяжкой болезни мужа: «Иногда сижу или лежу ночью возле него, и так хочется ему сказать, как он мне дорог и как я никого на свете так не любила, как его. Что, если когда внешне — наваждением каким-то — я и была виновата перед ним, то внутренне крепко сидела во мне к нему одному сериозная, твердая любовь, и никогда ни одним движением пальца я не была ему неверна. Но говорить ничего нельзя, волновать его нельзя, и надо самой с собой сводить эти счеты тридцатидевятилетней, в сущности, очень счастливой и чистой брачной жизни, но с виноватостью, что все-таки не вполне, не до конца мы делали счастливыми друг друга».

В фабуле «Дьявола» есть автобиографический материал. Об этом говорил сам Толстой. Но речь шла о связи с замужней крестьянкой лишь до женитьбы. Впрочем, быть может, и другой элемент повести — власть привычной физической близости — соответствовал семейным переживаниям Толстого в 1887 году и обусловил резкую реакцию «Крейцеровой сонаты».

* * *23 сентября 1887 года Толстые отпраздновали серебряную свадьбу. По этому случаю в Ясную Поляну съехалось много родных и друзей.

В дневнике для характеристики своей двадцатипятилетней семейной жизни Толстой ограничился такими словами: «Могло бы быть лучше».

Глава девятая

И свет во тьме светит

Так назвал Толстой пьесу, которою занимался в девяностых и девятисотых годах. Перед читателем — драма самого автора — без малейшего желания скрыть ее автобиографический характер. Богатый помещик Сарынцов родился духовно и охвачен желанием изменить свою жизнь согласно учению Христа. Его жена защищает достояние семьи и установившиеся в ней дворянские традиции. Они говорят словами Льва Николаевича и Софьи Андреевны. В одном только Сарынцов и его жена не похожи как будто на чету Толстых: герои пьесы чрезвычайно мягки и уступчивы. Сарынцов сдается чересчур легко: желание не огорчать семью, не нарушать требований любви к окружающим почти без борьбы побеждает в нем веления сурового долга.

Но и эта подробность до известной степени соответствует пережитой Толстым действительности.

Софья Андреевна в автобиографии недоумевает: «Когда именно мы с ним разошлись — не знаю, уследить не могу. И в чем?..» «Следовать его учению я чувствовала себя бессильной. Отношения же личные между нами были прежние: так же мы любили друг друга, так же трудно расставались». Эти недоуменные замечания искренни и законны. Действительно, за девяностые годы, например, Толстой написал жене около 300 писем. Они полны дружелюбия, заботливости, беспокойства. Правда, в большинстве из них нельзя встретить прежних вспышек горячего чувства. Но даже и в этом отношении бывали исключения.

25 октября 1895 года он писал: «Хотел бы тебе написать, милый друг, в самый день твоего отъезда, под свежим впечатлением того чувства, которое испытал, а вот прошло полтора дня, и только сегодня пишу. Чувство, которое я испытал, было странное умиленье, жалость, совершенно новая любовь к тебе, любовь такая, при которой я совершенно перенесся в тебя, и испытывал то самое, что ты испытывала. Это такое святое, хорошее чувство, что не надо бы говорить про него, да знаю, что ты будешь рада слышать это, и знаю, что от того, что я выскажу его, оно не изменится. Напротив, начав писать тебе, испытываю то же. Странно это чувство наше, как вечерняя заря. Только изредка тучки твоего несогласия со мной и моего с тобой уменьшают этот свет. Я все надеюсь, что они разойдутся перед ночью, и что закат будет совсем светлый и ясный…»

Это — позднею осенью.

Пришла следующая весна, пришел май, и Толстой пишет жене еще нежнее, прося ее: «читай одна».

«Как ты доехала и как живешь теперь, милый друг? Оставила ты своим приездом такое сильное, бодрое, хорошее впечатление, слишком даже хорошее для меня, потому что тебя сильнее недостает мне. Пробуждение мое и твое появление — одно из самых сильных, испытанных мной, радостных впечатлений, и это в 69 лет от 53-летней женщины!..»

Эта весна старческого чувства наступила при особых обстоятельствах. В конце февраля 1895 года умер от скарлатины семилетний сын Толстых — Ванечка. Отец горячо любил мальчика, надеясь, «что он будет после него продолжать дело Божие». Горе матери было неутешно.

«Для чего умирают дети? — спрашивает Толстой. — Я пришел к убеждению, что единственная задача жизни всякого человека — в том только, чтобы увеличить в себе любовь, и, увеличивая в себе любовь, заражать этим других, увеличивая и в них любовь… Он (Ванечка) жил для того, чтобы увеличивать в себе любовь, вырасти в любви, так как это нужно было Тому, кто его послал, и для того, чтобы, уходя из жизни к Тому, кто есть любовь, оставить всю выросшую в нем любовь в нас, сплотить нас ею. Никогда мы все не были так близки друг к другу, как теперь, и никогда ни в Соне, ни в себе я не чувствовал такой потребности любви и такого отвращения ко всякому разъединению и злу. Никогда я Соню так не любил, как теперь…»

Бывали и другие обстоятельства, способствовавшие временами сближению супругов.

Но так обстояло дело далеко не всегда.

Для Софьи Андреевны, по-видимому, отношения окрашивались, почти исключительно привычными взаимными заботами о физическом здоровье, беспокойством друг о друге в разлуке, мягкостью и дружелюбием в письмах… Все это, действительно, оставалось неизменным.

Жесткие и резкие повседневные столкновения, которые чрезвычайно смягчены в автобиографической драме Толстого, казались Софье Андреевне довольно естественными в супружеской жизни. В душе Толстого эти столкновения, напротив, подтачивали и разрушали силу привычки и последние остатки любви.

Он не мог простить жене ее оппозиции. Если она не понимала (не могла или не хотела понять) «истины», она все же должна была довериться ему и, ради любви, идти за ним. Она не только сама продолжала вести осужденный им образ жизни, но губила, с его точки зрения, все будущее детей. Все противоречия своей жизни он склонен был в глубине души ставить ей на счет. Ее «непониманию» он противопоставлял иногда несдержанные насмешки и издевательства. В его дневниках, письмах к друзьям, разговорах с ними проскальзывали намеки, отзывы, обвинения, которые отчасти доходили до нее.

Все это ставило и Софью Андреевну на военное положение.

Громадная энергия и практические таланты, проявленные ею в критическую минуту, много способствовали росту ее самоуверенности и апломба. Она видимо и определенно становилась главою семьи. Толстой не сумел ни настоять на своем, ни уйти. Он чувствовал себя кругом виноватым: прежде всего перед самим собою, перед своим учением, а затем и перед семьею, к нуждам которой он охладел. Его слабость была ее победою. Она пыталась вторгаться даже в официальные сношения мужа и выступала с заявлениями и поступками, которые не могли быть приятны Толстому. Иногда эти публичные выступления делались без его ведома, или даже против его желания. Бывали случаи, когда Толстому приходилось выпутываться из неприятных положений, в которые бестактно ставила его жена.

2Не следует думать, однако, что авторитет Толстого в семье сошел на нет. Его любили. Да и кроме того, даже Софья Андреевна, все чаще проявлявшая в спорах и возражениях свою «прямоту», прекрасно понимала, что не следует чересчур натягивать струну: ведь лишившись Толстого, и она сама, и вся семья теряли то положение, на которое вознесла их всемирная популярность великого писателя. Сам Толстой упорно работал над собою. Он систематически старался смягчить порывы своей натуры, смириться. Тяготясь и возмущаясь жизнью семьи, волнуясь оппозицией его проповеди, он почти не прекращал своих укоров и замечаний, но старался делать их спокойно и без раздражения. Помимо его воли, однако, материал для недовольства накоплялся, и часто вдруг, неожиданно для него самого, происходил взрыв чрезвычайной силы.

Так было, например, с историей отказа от литературной собственности. После духовного перерождения Толстой чрезвычайно тяготился получением денег за свои сочинения. Он сравнивал платное писательство с проституцией и с откупами… Между тем в энергичных руках Софьи Андреевны продажа сочинений приносила все большие доходы. По этому поводу велись бесконечные пререкания. Но Софья Андреевна категорически отказывалась стать на точку зрения мужа: сочинения его были достоянием семьи; без них невозможно жить. Уступая в этом вопросе почти также легко, как герой его драмы Сарынцов, — Толстой шел на компромиссы. Он пытался отстоять бесплатное распространение хотя бы тех его произведений, которые написаны после 1881 года, то есть после его «духовного рождения». В июле 1891 года произошло решительное объяснение. Вероятно, как обычно при сильных семейных взрывах, много сказано было лишнего. Софья Андреевна решила покончить с собою. Она побежала из дома в сторону железной дороги, чтобы броситься под поезд. Случайно ее встретил Кузминский (муж ее сестры), был поражен ее видом и состоянием и, добившись от нее признания, сумел успокоить ее и привести домой.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Лев Толстой и его жена. История одной любви"

Книги похожие на "Лев Толстой и его жена. История одной любви" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Тихон Полнер - Лев Толстой и его жена. История одной любви"

Отзывы читателей о книге "Лев Толстой и его жена. История одной любви", комментарии и мнения людей о произведении.