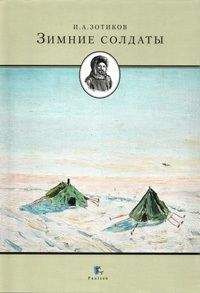

Игорь Зотиков - Зимние солдаты

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Зимние солдаты"

Описание и краткое содержание "Зимние солдаты" читать бесплатно онлайн.

Игорь Алексеевич Зотиков – член-корреспондент РАН, полярный исследователь, гляциолог, предсказавший существование подледниковых антарктических озер, один из первооткрывателей озера Восток. Его имя хорошо известно тем, кто интересуется историей освоения Арктики и Антарктики.

Книга отличается необычной структурой. Основой ее стали бесхитростные рассказы – американца и русского – о жизни во время войны и первые годы после… Объединенные вместе в одной книге, эти рассказы усилили друг друга, внезапно создав картину жизни не двух человек, а жизни двух стран за важный период их истории. А встретились и подружились американский летчик Роберт Дейл и русский ученый Игорь Зотиков в Антарктиде.

Завершают книгу репродукции картин И.А. Зотикова, который брал во все экспедиции мольберт и краски и даже на антарктическом морозе писал только с натуры.

Отец послал меня учиться в церковное училище, в Тамбов. А когда окончил училище, он отвез меня в Тамбовскую духовную семинарию. Туда охотно и бесплатно брали детей местных священников и дьяконов – тем более наша фамилия в этих местах была известна издавна. Из рода в род служители церкви. Да и в этом роду, последнем, у моего отца Василия было четыре старших брата в разных деревнях, все Зотиковы, и каждый – поп со своей церковью и приходом.

Тамбовская духовная семинария была учебным заведением довольно высокого уровня, конечно. Там и все общеобразовательные предметы проходились: математика, физика, химия. И, конечно, обязательным было изучение священного писания, различного направления богословских предметов и наук. А если семинарист хотел идти дальше, быть не просто рядовым священником, а стать протоиереем или выше, для этого была уже Духовная академия.

– А ты сам, папа, с удовольствием учился, хотел быть священником?

– Нет. Не хотел… Нет, у меня никогда желания не было… Я и не верил в это дело…

Отец замолчал. Чувствовалось, не хотелось ему говорить об этом, но потом улыбнулся:

– Давай лучше шутку расскажу из времен моей семинарии. Мою фамилию Зотиков переделали в Жопиков. А то и просто «Жопа» звали. «Ты куда пошел?» – «К Жопе пошел».

Я захохотал, папа тоже…

– Вообще, скажу, обучение было неважное. Но оно давало много в смысле воспитательном. И с разных сторон. Там ведь большой надзор был. Когда мы жили в духовных училищах, за нами смотрели меньше. Стенка на стенку дрались, хоть и были кругом надзиратели.

– Значит, условия в семинарии-то лучше были, чем в училище?

– Конечно, лучше. Даже одежда была другая. В училище мы все ходили просто в пальто. Черные такие пальто с пуговицами. А в семинарии была уже обязательная форма: блестящие пуговицы, и петлицы, и фуражка форменная с кокардой. Так что форма настоящая была. Как в гимназии, так и в семинарии одевали по форме все эти шесть лет.

Среди семинаристов кулачного боя уже не случалось. За ними следили воспитатели, надзиратели, учителя, а, кроме того, в семинарии из училищ брали далеко не всех. Учились там долго. Оканчивали семинарию обычно лет в двадцать с лишним – года в двадцать два, двадцать три. А начиналось обучение в семинарии лет с шестнадцати, семнадцати. Закона четкого не было. Кое-кто приходил в нее из училища и восемнадцати лет. Сидели в одном классе подолгу. Я сам один раз на второй год оставался. Некоторые по несколько лет оставались, иногда по три года в одном классе.

– А в каком классе ты остался?

– В третьем…

– Родители-то это очень переживали?

– Господи, родители жили… Если бы не прекратилась эта жизнь, не пошло все кувырком, не знаю, что получилось бы у отца. Шесть человек детей, и еще бы прибавилась, наверное, тройка. А кроме тех шести, что я говорю, еще умерли трое. При мне умерли, я помню: Миша, Зина… А отец, он… – да и я тоже – все время думал, как же мы будем жить дальше, концы с концами сводить?

Жизнь моего деда

– А папу своего ты любил? Он к тебе хорошо относился – Василий Дмитриевич, дедушка-то мой?

– Видишь, в чем дело. Он вечным тружеником был. Понимаешь, в чем жизнь-то заключалась… Не только в том, чтобы в церкви служить. Нужны были еще и деньги на жизнь. Получали за требы, за все… Получали каждую неделю или в десять дней. Собирались, вываливали гору монет и делили между собой, как полагается кому.

А кроме того, при каждой церкви были луга – десятин двадцать лугов было. Луга эти священнослужители тоже делили – кому сколько полагается. И каждый сам косил, что было его. У священников почти всегда были работники. Вот у нас, у дьяконов, большей частью тоже были работники. А псаломщики и пономари, они уже сами все делали, трудились. Луг обычно был хороший, где-нибудь на берегу реки, где росла хорошая трава.

– Так что, у вас и коровы были?

– Обязательно. У нас по большей части было две коровы. А у попа и три коровы были. Кроме того, у всех были прислужницы так называемые.

– И у вас была прислужница?

– Обязательно! Одна была постоянная, присматривала, когда куда-то уезжали. Мы часто уезжали в гости, например, к своим бабушкам и дедушкам, или еще куда нужно.

– Это к какому дедушке, к Дмитрию?

– Нет, отца моего папы уже не было в живых. А дедушками и бабушками мы называли его братьев и их жен, их было человек восемь. Они все тоже были священниками.

Игорь, Валя и Юра под Москвой. 1958

Очень важной частью нашего дохода были хлебы и пироги, которые подносились священнослужителям по крупным религиозным праздникам: Рождество, Вознесение. Еще праздников десять такого типа сопровождались дарением хлебов.

Отец заранее знал, в какие дни и где ему дадут пирог, или хлеб, или еще что-нибудь. Он два-три раза в день уйдет куда-нибудь, смотришь – уже несет пирога два-три. Они были похожи на большие батоны, сделанные не из ржаной, а из серой муки. И вкус у них был разный.

Была у нас одна монашка, которая всегда жила с нами, ее звали и ей тоже давали. Отец обычно принесет пирогов и скажет: «А этот отнеси Дусе…»

Кроме того, монашки прирабатывали, брали вышивать одеяла на дому. Дуся жила у нас как своя. А другая монашка – Настя – жила по соседству. В маленьком домике рядом с церковью, недалеко от нас. Это был ее собственный домик, который достался ей от предыдущей монашки. Одна жила лет тридцать, умирала – домик передавался другим, и так далее. Эта, когда приходила, занималась тем, что «искала». Ведь волосы-то у всех были длинные, санитарии особой не было, вот и заводились вошки. И не только у нее – и отца она «искала», и мать «искала». Придет Настя, а мама ей говорит: «Поищи отца-то…»

Кончит она его искать, пойдет к нам на кухню, отдохнет, молочка попьет, а мама ей опять: «А теперь и меня поищи…»

Жизнь была простая, натуральная, отец работал много. Он же ведь хозяин большой был. У нас всегда было десять-пятнадцать овец, две, а то и три коровы, свиньи, индейки, гуси были, цесарки – это тоже такие курочки. Поэтому он часто нанимал кого-нибудь в помощь: иногда одного, а то и двух-трех работников, в зависимости от сезона и от того, когда отец все делать сам уставал.

Начиналась полевая жизнь, и появлялась нужда в работниках. У отца было восемь десятин, а одна десятина – это полтора гектара, и их все надо обработать. И расположены они были не рядом, а в разных местах, среди крестьянских полей. Поэтому и лошадей приходилось держать, то одну, а то и три.

Ну а у попа нашего вообще всегда был выездной жеребец специальной рысистой породы. И кроме того, еще и лошадей штук пять-шесть, чтобы работать в поле. Ведь и луга косить надо, и привозить сено домой. Топили дровами, а значит, летом их заготавливали. Складывали специально и хворост, и бревна, а потом привозили к дому.

Мы, конечно, были своими среди деревенских ребят. Правда, ребята старались к нам подладиться, потому что у нас бывали белый хлеб, булочки, крендели свои, а у крестьянских детей был в основном только хлеб.

Вот пойдешь играть с кем-нибудь, смотришь – а твой компаньон говорит: «Дай-ка мне твой кренделек попробовать».

У нас всегда для этой цели лишние крендельки были, чтобы делиться. Раньше и нищих было много – в день человек десять-то обязательно пройдет нищих, подаяние просят. Им полагалось либо две-три копейки, либо кусок хлеба. Вот видишь, такие всякие случаи.

Села в наших местах были большими, по несколько сот домов, а хозяйство почти натуральным. Хозяин или сам командовал своим хозяйством, или шел на заработки. Но чтобы уйти на заработки, нужен был документ. В каждом селе жили один или два урядника и человек пять стражников. И везде эти люди могли тебя остановить и спросить, кто ты такой. А паспорта давали не всем, давали с трудом. Но все равно уходили на работу. Вот он пошел – а там не понравился. Его сейчас же: «кто он, откуда?» – «вот оттуда-то». Ну и сейчас же отправляют его обратно по этапу.

Тогда этап был очень распространен: были нищие и были этапные. Стражник накапливает трех-четырех человек и идет с ними, разводит по деревням. А через какое-то время человек опять убежит – в городе или в поселке устроится у кулачка. У нас же, кроме сел и деревень, были кулаки – кулачье, так сказать, хутора.

Жизнь была у всех нелегкая. Одно время я часто спрашивал папу: почему редко ездим в гости к дедушкам – его четырем братьям. А когда? Шесть человек детей – это же орава, и всех надо содержать. Миша был старший, но умер скоро. Дальше шел я, Алеша, потом сестра Зина, за ней брат Женя, еще брат Андрюша (он скоро умер), сестра Кланя и самый младший – Коля. Когда я жил еще в семье отца, нас бегало, прыгало и требовало еды, одежды и хотя бы минимального внимания шесть детей. Впоследствии Зина умерла.

Исключение из семинарии

– Итак, я учился в семинарии третий год. Дело было в 1916 году. Мне 18 лет, вроде бы уже думающий, почти взрослый человек. Но головенка-то была слабая. С одной стороны, я был уже практически неверующий человек, почти атеист, а с другой – верил своим священникам как личностям. И однажды в семинарской церкви на исповеди я сказал попу о своих сомнениях. Он что-то говорит, что-то спрашивает, я отвечаю: «грешен, грешен». Например, не курил ли, не слушался… На это все отвечали: «грешен, батюшка», «грешен, батюшка». Ну вот уже и исповедь-то почти кончилась, и тут я ему сказал: «Вы знаете, батюшка, а я ведь, по-моему, не верю в Бога. Сделайте так, чтобы я поверил, помогите».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Зимние солдаты"

Книги похожие на "Зимние солдаты" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Игорь Зотиков - Зимние солдаты"

Отзывы читателей о книге "Зимние солдаты", комментарии и мнения людей о произведении.