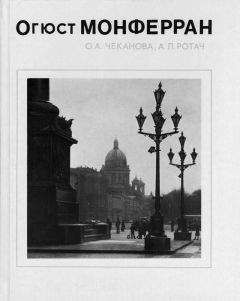

Ольга Чеканова - Огюст Монферран

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Огюст Монферран"

Описание и краткое содержание "Огюст Монферран" читать бесплатно онлайн.

В книге отражены этапы творческой биографии зодчего, смело решавшего градостроительные и сложные технические задачи. Дан подробный анализ работ Монферрана и оценка их с позиций современного искусствоведения. Особое внимание уделено возведению Исаакиевского собора, Александровской колонны, строительству особняков в Петербурге, его пригородах, а также работе в Нижнем Новгороде. Показана роль Монферрана в создании блестящих интерьеров Зимнего дворца до и после пожара 1837 г.

Для архитекторов, искусствоведов и художников-реставраторов.

Несмотря на общее отставание практики строительства от развития архитектурной мысли во второй трети прошлого века, в творчестве многих петербургских зодчих идеи стилизаторства становятся определяющими. Вместе с тем одновременно с их развитием на протяжении всего тридцатилетия сильными и устойчивыми оставались позиции классицизма, преодоление их происходило гораздо медленнее, чем можно предположить, если основываться на анализе лишь внешних признаков сооружений эпохи классицизма. Попытка проанализировать внутренние тенденции стиля ставит под сомнение слишком раннее и быстрое его исчезновение и позволяет утверждать, что в архитектуре второй трети XIX в. имеют место две ведущие тенденции. Первая из них — тенденция классицистическая, продолжавшаяся до 1860-х гг., — характеризует последний этап предреформенного феодального развития России, вторая тенденция — стилизаторская, зародившаяся в начале 1830-х гг. и получившая распространение к концу 1860-х гг., — отражает буржуазные устремления развивающегося капиталистического общества.

Господством в архитектуре второй трети XIX в. двух ведущих тенденций можно объяснить противоречивость не только высказываний Монферрана, но и самого его творчества. В конце 1840-х гг. следование нормам классицизма объективно выражало консервативную, направленную на сохранение отживающего, позицию. Монферран в тексте альбома, посвященного Исаакиевскому собору, утверждая свою приверженность традициям классицизма, или как он выражался, «нетленным заветам искусства», вместе с тем отмечал: «Если иногда мы все же отступали от них, то только в строительных приемах, чтобы воспользоваться завоеваниями науки». И далее: «Нам пришлось долго изучать искусство древних, чтобы взять от их прекрасных памятников то, чему можно было бы с достоинством подражать; в то же время нам приходилось быть в курсе современных строительных приемов». Он как бы не замечает того, что уже сам факт применения им новейших технических достижений и способов строительства ставил его в положение зодчего, который отошел от тех самых «нетленных заветов», верность которым он постоянно подчеркивал.

При оценке архитектурных качеств Исаакиевского собора Монферран мог утверждать: «Мы шли в ногу с прогрессом в области чисто технической и в постройке собора доказали в некоторых случаях нашу инициативу в деле внедрения в строительство новейших открытий». Однако вслед за этим Монферран делает на первый взгляд неожиданный вывод: «Это здание принадлежит минувшей, а не современной эпохе». За этим высказыванием стоит вполне определенное мнение, основанное на знании и понимании новых тенденций, которыми отмечена архитектура второй трети XIX в., ибо Монферран не мог не знать современных ему воззрений на архитектуру, которые разделяли многие русские и западноевропейские зодчие.

Таким образом, ставя свое творение в ряд выдающихся сооружений мировой архитектуры, он заранее давал ему самую высокую оценку. Настойчивое утверждение, что собор — явление уникальное в архитектуре ХІХ в., вольно или невольно привело его к мысли по-иному взглянуть на известную триаду Витрувия «польза, прочность, красота». Отмечая, что «большинство зодчих интересуется не столько строительными приемами, сколько красивыми формами здания и его убранством», Монферран считал необходимым подчеркнуть, что архитектура — «это искусство прежде всего прикладное и потому оно требует огромных знаний и обширного опыта, вместе с особым умением. Только при этом условии можно достигнуть комплекса прочности, величественности и красоты». Заменив понятие «польза», под которой всегда понималось изначальное содержание всякого архитектурного сооружения (т. е. его утилитарная, конструктивная сущность), словом «величественность», Монферран, конечно, не отрицал его первоначального смысла, но выдвинул на первый план идею художественного образа. Соотношение полезного и прекрасного — двух начал зодчества — он не обосновывал, но будучи архитектором, чье творчество отмечено известным дуализмом, поколебал незыблемость характерной для архитектуры классицизма триады Витрувия. Считая себя строгим приверженцем этого стиля, Монферран теоретически не мог допустить возможность отказа от его эстетических и нормативных принципов и в то же время сделал это отступление в сторону новых тенденций.

Большое значение придавал Монферран идейному содержанию архитектуры, в особенности культовой: «Мы изучали творения и древних и новых мастеров, но глубже всего вникали в христианскую археологию, потому что нашей задачей было одухотворить Исаакиевский собор религиозной идеей, без которой храмы превращаются в музеи или делаются просто местами общественных собраний». Намерение наполнить храм религиозным содержанием не противоречит его функциональной сущности. Весь вопрос в том, какими средствами это достигается, Монферран видел решение в органическом единстве архитектуры и других видов изобразительного искусства, полагая, что «зодчий должен развить в себе понимание живописи и скульптуры: тогда он будет лучше воспринимать нетленную идею, вложенную в архитектуру здания» [61].

Современник Монферрана архитектор А. П. Витберг, разрабатывая проект грандиозного храма на Воробьевых горах в Москве, также задавался вопросом, как будет воплощаться религиозная идея в художественном образе сооружения. В его понимании сами архитектурные формы должны выражать духовную идею «живой храм — человек», т. е. соответствовать телу, душе и духу. Принцип триединства отразился в композиции здания, состоящей из трех церквей, заключенных в едином объеме храма, а также в символике чисел архитектурных элементов, форме плана и др. Символическому замыслу Витберга соответствовал и возвышенный художественный язык, свойственный эпохе романтизма. Монферрану мистические настроения были чужды, и он с полным основанием мог написать: «Несомненно, зодчему редко представляется счастливая возможность воздвигнуть храм, который можно было бы поставить в один ряд с великими и знаменитыми храмами если не по архитектурному совершенству, то хотя бы по гигантским пропорциям и великолепию строительных материалов» [61]. Можно предположить, что высказанная Монферраном мысль о необходимости «одухотворить собор религиозной идеей», с одной стороны, свидетельствует о его возможном знакомстве с позицией Витберга, а с другой — подтверждает его собственные воззрения на данный вопрос.

Монферран признавал традиционный для русской архитектуры пятикупольный храм, считая композицию, состоящую из одного большого купола и четырех равновеликих малых куполов, завершающих колокольни, наиболее удачной. Интересовал его и другой тип храма с куполом и одной высотной колокольней, увенчанной шпилем. Он справедливо полагал, что «каждая страна имеет церковное зодчество, свойственное только ее храмам или только ее религии. Стараться уйти от этих образцов под предлогом создать лучшее, подражая римским и греческим храмам, означало бы потерять художественное чутье». При этом пятикупольную композицию он ценил больше: «Когда они (колокольни. — О. Ч.) удачно размещены и построены в том же духе и характере, как главное здание, они производят прекрасное впечатление, обогащая содержанием общую композицию…» [61]. Таким образом, в пятикупольных храмах Монферрана привлекала живописность силуэта, разнообразие художественных возможностей, основанных на контрастных сочетаниях высот и объемов: «Если бы уничтожить колокольни, купола возвышались бы одиноко и холодно в центре, лишившись всякой живописности».

Он не разделял мнения известного французского историка искусства К. де Кенси относительно того, что колокольни мешают «художественному впечатлению», так как они не связаны органически с самим зданием церкви[64]. Монферран рассматривал колокольни как важный элемент архитектурной композиции здания, обогащающий его художественный образ. Он ценил достоинства русской культовой архитектуры, проектировал и строил в соответствии с национальной традицией.

В альбомах Монферрана — не только мысли об архитектуре, подробное описание истории строительства или всех сложностей возведения сооружений, его труды содержат интересный материал, по жанру приближающийся к мемуарной литературе. Это тексты, в которых идет речь о русских рабочих-строителях или даются описания торжественных моментов, связанных с этапами строительства и завершающими церемониями открытий. Монферран — доброжелательный и заинтересованный свидетель происходящих событий, и знание русской жизни, внимательным наблюдателем которой он был в течение многих лет, помогает ему писать о людях, нравах, городской жизни, традициях и обычаях: «Работы по постройке Исаакиевского кафедрального собора, с которыми я был связан в течение двадцати лет, дали мне богатый материал, чтобы я мог достаточно оценить этот трудолюбивый класс людей, ежегодно приходивших на заработки в Санкт-Петербург. Отмечу их высокие моральные качества, редко встречающиеся у других людей. Это — честность, смелость, настойчивость, незаурядная сообразительность и быстрота выполнения…» [61].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Огюст Монферран"

Книги похожие на "Огюст Монферран" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ольга Чеканова - Огюст Монферран"

Отзывы читателей о книге "Огюст Монферран", комментарии и мнения людей о произведении.