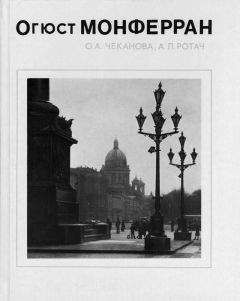

Ольга Чеканова - Огюст Монферран

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Огюст Монферран"

Описание и краткое содержание "Огюст Монферран" читать бесплатно онлайн.

В книге отражены этапы творческой биографии зодчего, смело решавшего градостроительные и сложные технические задачи. Дан подробный анализ работ Монферрана и оценка их с позиций современного искусствоведения. Особое внимание уделено возведению Исаакиевского собора, Александровской колонны, строительству особняков в Петербурге, его пригородах, а также работе в Нижнем Новгороде. Показана роль Монферрана в создании блестящих интерьеров Зимнего дворца до и после пожара 1837 г.

Для архитекторов, искусствоведов и художников-реставраторов.

Однако Монферрана трудно назвать теоретиком. Его труды — это скорее рассуждения по поводу архитектуры в связи с теми вопросами, которые он сам себе задавал и которые ставило перед ним время. Ответы он находил в практической творческой работе, опираясь на фундаментальные знания архитектуры и европейского строительного опыта, полученные им в годы учения во Франции у Ш. Персье и П. Фонтена, а также на опыт, приобретенный за многие годы работы в России.

В тексте альбома, посвященного Исаакиевскому собору и изданного в 1845 г., содержится много интересных суждений об античной архитектуре, об ошибках, допущенных при создании таких выдающихся сооружений, как церковь св. Женевьевы и Дворец инвалидов в Париже, о живописности объемов в культовом зодчестве. Отмечается важное значение колоколен в композиции зданий. Много внимания уделяется конструкциям и строительным материалам. Высказывается важная мысль о том, что выбор материала для постройки должен зависеть от характера сооружения. Вообще речь идет здесь о специфике архитектуры как искусства в основном «прикладного», по определению автора.

Кратко Монферран пишет о структурно-тектонических особенностях зданий, их художественной выразительности, соответствии формы и содержания.

Специальная глава посвящена интерьеру Исаакиевского собора, роли живописи и ее художественной стилистике, новым приемам отделки, введению новых и возобновлению утраченных традиций и технологий [61]. Но представить целостную и законченную характеристику взглядов зодчего на основе его опубликованных работ довольно трудно. Многие мысли он выражает очень сжато, в виде кратких тезисов, поэтому иногда создается впечатление, что он пишет о важных аспектах архитектуры как бы между прочим, в связи с рассуждениями, касающимися конкретных вопросов строительства. Это затрудняет возможность определить последовательность в развитии взглядов зодчего. Отрывочный характер высказываний можно объяснить тем, что Монферран не ставил перед собой задачу написать теоретическое исследование по проблемам развития архитектуры, а стремился лишь рассказать о своих сооружениях и оставить потомкам важную, с его точки зрения, собственную оценку и характеристику построенных им сооружений, что само по себе беспрецедентно в истории русской архитектуры. В предисловии к альбому об Александровской колонне он писал: «Я считал, что эта работа могла бы оказаться полезной для архитекторов и инженеров, которым, возможно, тоже представится выполнение подобных работ, а может быть, она окажется не безынтересной и для других образованных людей, любящих искусство…»

Всячески подчеркивая практическую цель издания своих трудов, Монферран вольно или невольно затрагивал и более общие вопросы архитектуры. Поэтому альбомы, посвященные Александровской колонне и Исаакиевскому собору, могут рассматриваться как труды, освещающие проблемы развития русской архитектурной мысли второй трети XIX века.

В издании, посвященном Александровской колонне (1836 г.), существенный раздел составляет текст, имеющий, на первый взгляд, чисто практическую цель — описать способ возведения колонны, рассказать подробно об ее установке на Дворцовой площади и конструктивно-технических новшествах. Одновременно он пишет о памятниках античности и нового времени, которые рассматривает в сравнении с Александровской колонной, о проблемах монументальности в искусстве, выборе стиля для данного памятника и т. д. В этих практических рассуждениях выявляется и позиция автора, столь характерная для зодчего, творчество которого находится на рубеже двух художественно-исторических эпох [63].

Так, интересны соображения Монферрана, относящиеся к проектированию Александровской колонны. Его подход к обоснованию метода построения кривой «утонения» ствола колонны является новаторским с точки зрения решения поставленной задачи. Отрицая известные правила, идущие от Витрувия и состоящие в том, что уменьшение толщины колонны снизу вверх происходит в зависимости от высоты (т. е. чем выше колонна, тем меньше убавляется ее диаметр), Монферран фактически провозгласил возможность отказа от традиций классицизма в таком виде архитектурного творчества, как сооружение монументальных триумфальных сооружений[61]. Более того, из дальнейших рассуждений вырисовывается критическое отношение автора ко многим выдающимся сооружениям прошлого, к их конструктивно-техническим качествам. Он считает, что, оценивая красоту великих памятников прошлого, необходимо «стараться избежать ошибок, допущенных древними, и в случае необходимости построения подобных памятников сделать их более совершенными».

Увеличив размер пьедестала и добавив верхнюю часть и ступени, которых нет в колонне Траяна, Монферран достиг нового качества, решив одновременно и задачу эстетическую. Создав произведение, построенное на принципиально ином методе расчета и отступив от установленных традиционных правил, он мог сказать: «Чистота и изысканность линий, плавные формы, явившиеся результатом этого выбора, в сочетании с благородством и красотой материала, со смелостью и трудностью выполнения бесспорно поставят Александровскую колонну в первый ряд памятников этой категории» [63].

Характеризуя свое творение, Монферран, как и при оценке Исаакиевского собора, справедливо имел право поставить собор на первое место среди сооружений подобного рода. Как бы подводя итог сказанному, он писал: «Я всегда считал и твердо в этом убежден, что те, кто избрали иной путь, чем путь, указанный нам памятниками древности, обрекают искусство архитектуры на уничтожение, хотя я вовсе не собираюсь доказывать, что любовь к памятникам древности должна вести нас к слепому подражанию».

Монферран — строгий приверженец классицизма — придает большое значение творческому осмыслению исторического наследия. Призывая не допускать слепого подражания, он отстаивает лучшие традиции этого стиля, хотя определенная двойственность и даже порой противоречивость эстетической концепции постоянно ощущается в его высказываниях: «При строительстве никогда не существовало потребности отдавать предпочтение одному определенному стилю. Выбор стиля всегда зависел от наличия в местности камня или дерева». В этих словах просматривается уже другая тенденция, характерная для 1830-х гг., — использовать многообразие источников, которыми могут располагать архитекторы, и ставить выбор стиля в зависимость от материала. Многие современники Монферрана в эти годы провозглашали зависимость выбора стиля от функционального назначения зданий, от климата и условий местности.

Для того чтобы определить значение трудов Монферрана и охарактеризовать метод его работы, необходимо дать краткий обзор ведущих тенденций в архитектуре второй трети XIX в., когда его альбомы были опубликованы. Появление их в печати в 1830–1840-х гг. совпало с тем периодом в развитии русской и западноевропейской архитектуры, когда, казалось бы, незыблемые основы классицизма, с его идеалами гражданственности и героическими образами, стали подвергаться пересмотру. Царство разума и существование вечных законов абсолютной гармонии начинало ассоциироваться с догматизмом. Поэтому преодоление абсолютизации античных образов и признание ценности других культур и эпох художественного творчества приводило к обоснованию возможностей использования более широкого диапазона источников. Теперь уже не только античность, ренессанс и классицизм, но готика и средневековая русская архитектура попадают в поле зрения зодчих и становятся источником новых форм и художественных образов архитектуры.

В трудах западноевропейских зодчих одновременно разрабатываются теоретические основы архитектуры с явно выраженной тенденцией поисков функционального ее выражения. В 1830 г. немецкий архитектор К. Шинкель[62] впервые высказал мнение о необходимости создать собственный стиль, понимая, что нельзя оказаться на уровне современных достижений, работая в формах классицизма. Подобных взглядов придерживался и французский архитектор А. Лабруст[63], который в эти же годы писал, что архитектурная форма должна соответствовать функции, для которой она предназначена. В этих высказываниях справедливо усматриваются истоки так называемой новой архитектуры в Европе.

В России архитектурная теория развивалась в русле общеевропейских тенденций, так как целый ряд проблем решался одновременно в творчестве как русских, так и зарубежных зодчих. Архитектор И. С. Свиязев в конце 1830-х гг. один из первых теоретически обосновал необходимость строить здания в полном соответствии с их практическим назначением.

В статье Н. В. Гоголя «Об архитектуре нынешнего времени», написанной в 1834 г., содержится призыв к созданию новой архитектуры, которая должна прийти на смену классицизму: «Неужели все то, что встречается в природе, должно быть непременно только колонна, купол, арка? Сколько других еще образов нами вовсе не тронуто!» То, что один из великих писателей обратился к столь далекому от него предмету, как архитектура, — свидетельство не только личных художественных взглядов писателя, но и пристального внимания и интереса общественности к русской архитектуре. Гоголь раньше других почувствовал и эмоционально, в блестящей форме, выразил растущий протест против архитектурной эстетики классицизма.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Огюст Монферран"

Книги похожие на "Огюст Монферран" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ольга Чеканова - Огюст Монферран"

Отзывы читателей о книге "Огюст Монферран", комментарии и мнения людей о произведении.