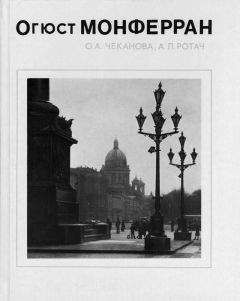

Ольга Чеканова - Огюст Монферран

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Огюст Монферран"

Описание и краткое содержание "Огюст Монферран" читать бесплатно онлайн.

В книге отражены этапы творческой биографии зодчего, смело решавшего градостроительные и сложные технические задачи. Дан подробный анализ работ Монферрана и оценка их с позиций современного искусствоведения. Особое внимание уделено возведению Исаакиевского собора, Александровской колонны, строительству особняков в Петербурге, его пригородах, а также работе в Нижнем Новгороде. Показана роль Монферрана в создании блестящих интерьеров Зимнего дворца до и после пожара 1837 г.

Для архитекторов, искусствоведов и художников-реставраторов.

Памятник Николаю I. Акварель В. С. Садовникова. 1859 г. Публикуется впервые

Дальнейшее формирование ансамбля продолжил архитектор Н. Е. Ефимов, по проектам которого в 1844–1853 гг. были сооружены два дома для Министерства государственных имуществ. С их постройкой определились западная и восточная границы Исаакиевской площади. В архитектурном решении зданий отразились веяния времени, а также проявились личные вкусы Николая I, насаждавшего «итальянский стиль» как наиболее подходящий для дворцового строительства.

В 1843–1845 гг. на площади было выстроено еще одно здание — дом генерала Закревского, обращенный своим главным фасадом к западной стороне собора и решенный архитектором Г. А. Боссе в формах ренессанса, как и оба дома, возведенные Ефимовым. Возникло своеобразное единство архитектуры всех сооружений площади в свободно трактованных формах ренессанса (фасад дома Закревского в 1870-х гг. был переделан архитектором Шульцем).

Завершающий акцент в ансамбле площади — памятник Николаю I — создан по проекту Монферрана и модели скульптора П. К. Клодта. Скульптуры для пьедестала и барельефы выполнены Н. А. Рамазановым и Р. К. Залеманом. Этот памятник — третья конная статуя в Петербурге. Два других произведения, не уступающих друг другу ни по глубине идейного содержания, ни по совершенству творческого решения и художественной выразительности, — это памятники Петру I (конная статуя Э. М. Фальконе «Медный всадник» и памятник, созданный Б. К. Растрелли на площади Коннетабля перед Инженерным замком).

Конный памятник Николаю I, созданный в 1856–1859 гг. в эпоху иных общественных идеалов и устремлений, последняя работа Клодта в сфере монументальной скульптуры и в известном смысле итог его деятельности. Памятник как произведение монументальной городской скульптуры вполне отвечает поставленной задаче — быть центром всей пространственной композиции Исаакиевской площади. Именно в этой архитектурной среде памятник полностью раскрывается как произведение русской пластики середины XIX в. Композиция памятника не кажется оригинальной, но изысканность и изощренность форм — его главные качества.

В художественном решении памятника заложена идея создания рыцарственного образа некоего романтического героя, что находится в противоречии с внутренними свойствами натуры самого императора. В этом произведении Клодт, не прибегая к портретному сходству, достиг высокой степени обобщенности, которая только и способна одухотворить подлинное творение искусства, хотя с точки зрения монументальности памятник уступает скульптурам Фальконе и Растрелли. Некоторые исследователи даже склонны считать памятник Николаю I произведением не монументального, а декоративного искусства. С этой точкой зрения нельзя согласиться вполне, так как черты декоративности, несомненно присутствующие в этом монументе, не снижают общего художественного уровня и значения монумента, играющего важную роль в ансамбле площади и всей планировочной структуры центра.

Если памятник Николаю I завершает творческий путь зодчего, то Александровская колонна — произведение зрелого мастера, находящегося в расцвете сил и таланта. Попытки сравнения этих двух монументов сложны с точки зрения критериев оценки, но все же возможны и необходимы с некоторых определенных позиций, и прежде всего с градостроительных. Несмотря на то, что их разделяет двадцатилетний период и различие в стилистической принадлежности, их градостроительная роль в завершении формирования ансамблей двух центральных площадей — Исаакиевской и Дворцовой — велика и ответственна.

Колонна на Дворцовой площади — это логическое завершение колонного оформления пространства центральных площадей города: колоннады Зимнего дворца, Главного штаба, Адмиралтейства. Художественная логика подсказала зодчему, что Дворцовая площадь с ее укрупненными, пластически определенными формами может быть акцентирована только колонной. Так Монферран продолжил, развил и вместе с тем завершил тему колонного оформления центра Петербурга.

Исаакиевская площадь, где кроме Исаакиевского собора все здания имеют не только другую стилистику, но и нейтральное решение (отсутствует ярко выраженная пластика фасадов), логически завершается монументом, пластика которого наиболее полно выявляется в соответствующем ему архитектурном пространстве.

Пространственная композиционная связь обоих памятников с другими зданиями также имеет важное значение. Одна из главных осей планировки: Александровская колонна — портик Манежа Конногвардейского полка — пересекается с другой осью: б. Исаакиевский мост — Исаакиевский собор — памятник Николаю I. Правда, по отношению к этой оси памятник несколько смещен вправо, зато вполне определенно и точно рассчитана его постановка на одну из трех лучевых магистралей Адмиралтейство — проспект Майорова. Создается взаимно пересекающаяся система пространственных осей, которая закрепляет всю планировочную систему центра.

VIII. Литературное и графическое наследие

Литературное наследие Монферрана составляет существенную и мало исследованную область его творчества. Литературные труды зодчего, представленные тремя изданиями, можно рассматривать как письменный источник, содержащий интересный и важный для понимания художественного кредо автора материал, включающий не только описания строительства, но и оценку созданного им в России.

Впервые мысль об издании альбома, посвященного Петербургу, возникла у Монферрана в 1816 г. Переполненный впечатлениями от поразившего его воображение города, он писал: «Многочисленные архитектурные сооружения, выполненные в этой столице, породили во мне идею через некоторое время после моего приезда в Россию опубликовать увражи под названием „Петербург и его памятники во время царствования императора Александра“» [62].

В 1820 г. Монферран опубликовал альбом под названием «Петербург», но посвятил его только одному сооружению — Исаакиевскому собору, рассматривая этот увраж как первую часть будущего более полного издания. Однако вторая часть по неизвестным причинам не увидела свет. Необходимость издания альбома автор во вступительном тексте обосновывал желанием ответить на многочисленные вопросы, которые ему постоянно задавали в связи с началом и ходом строительства Исаакиевского собора. В этом же вступительном тексте Монферран выразил свое восхищение городом, в котором ему предстояло жить и работать: «Этот город представлял такое богатство возможностей, и если бы история не являлась подтверждением этого, было бы невозможно поверить, что такое количество памятников можно было соединить в городе, история которого насчитывает не более 120 лет, и что наиболее значительные постройки были выполнены в течение последних 20 лет царствования императора» [62]. В альбоме были представлены в гравированном виде 21 таблица чертежей и рисунков собора, воспроизводящих проект Монферрана, утвержденный 20 февраля 1818 г.

Кроме чертежей и перспективных видов собора, выполненных Монферраном, в альбоме есть проекты собора, созданные архитекторами-предшественниками В. Бренной и А. Ринальди, а также проекты стенной живописи Ф. Брюлло. Хорошо изданный и прекрасно оформленный, альбом привлек внимание широкого круга людей к строительству этого грандиозного здания, чему немало способствовали блестяще исполненные рисунки и акварели, воспроизведенные в виде гравюр, и небольшое вступление, объясняющее цели издания.

Намерение опубликовать другие альбомы с подробной текстовой частью относится уже ко времени окончания возведения Александровской колонны и неполного завершения строительства Исаакиевского собора. Альбомы вышли из печати в 1836–1845 гг. Таким образом, литературные труды Монферрана представлены тремя иллюстрированными изданиями, два из них посвящены истории строительства Исаакиевского собора и один — возведению Александровской колонны. Альбомы изданы в Париже. В России, в русском переводе, труды Монферрана не публиковались, а лишь в отдельных случаях цитировались некоторыми исследователями. В каждом из них Монферран подводит итог сделанному и старается довести до сведения современников и потомков данные об этапах строительства, о проблемах архитектурного и технического порядка, которые возникали при сооружении этих зданий. Вместе с тем подробное описание процесса их возведения он сопровождает своими собственными оценками архитектуры построенных им сооружений, постоянно сравнивая с прославленными памятниками архитектуры прошлого то Александровскую колонну, то Исаакиевский собор. В определенном смысле эти высказывания могут рассматриваться как теоретические взгляды автора.

Однако Монферрана трудно назвать теоретиком. Его труды — это скорее рассуждения по поводу архитектуры в связи с теми вопросами, которые он сам себе задавал и которые ставило перед ним время. Ответы он находил в практической творческой работе, опираясь на фундаментальные знания архитектуры и европейского строительного опыта, полученные им в годы учения во Франции у Ш. Персье и П. Фонтена, а также на опыт, приобретенный за многие годы работы в России.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Огюст Монферран"

Книги похожие на "Огюст Монферран" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ольга Чеканова - Огюст Монферран"

Отзывы читателей о книге "Огюст Монферран", комментарии и мнения людей о произведении.