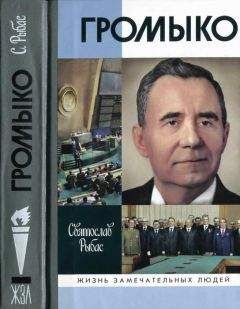

Святослав Рыбас - Громыко. Война, мир и дипломатия

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Громыко. Война, мир и дипломатия"

Описание и краткое содержание "Громыко. Война, мир и дипломатия" читать бесплатно онлайн.

В книге Святослава Рыбаса представлено первое полное жизнеописание Андрея Громыко, которого справедливо называли «дипломатом № 1» XX века. Его биография включает важнейшие исторические события, главных действующих лиц современной истории, содержит ответы на многие вопросы прошлого и прогнозы будущего. Громыко входил в «Большую тройку» высшего советского руководства (Андропов, Устинов, Громыко), которая в годы «позднего Брежнева» определяла политику Советского Союза. Особое место в книге занимают анализ соперничества сверхдержав, их борьба за энергетические ресурсы и геополитические позиции, необъявленные войны, методы ведения дипломатического противостояния. Показаны внешнеполитическая практика, деятельность крупнейших мировых лидеров — Сталина, Рузвельта, Черчилля, Мао Цзэдуна, Аденауэра, де Голля, Хрущева, Андропова, Брандта, Никсона, Картера, Рейгана, Буша-старшего, а также знаменитых дипломатов Генри Киссинджера, Вальтера Шееля, Анатолия Добрынина, Валентина Фалина, Георгия Корниенко, Эгона Бара и др.

После хрущевской оттепели действительно наступила идеологическая «подморозка». Власть по-прежнему резко отрицательно реагировала на критику в свой адрес, строго наказывая за попытки распространять оппозиционные материалы как внутри страны, так и за рубежом. В условиях продолжающейся «холодной войны» попытки западных стран поддерживать первых советских диссидентов приводили к усилению политического давления на эти малочисленные группы, создавая этим людям ореол героев-страдальцев.

Стремление руководства СССР к политической стабильности и неумение использовать заложенный в прошлые годы теоретический и практический опыт в части применения рыночных принципов привели к стратегическим провалам в ряде направлений.

Во-первых, сверхдоходы от продажи сибирской нефти вызвали настоящую эйфорию и отрицательно повлияли на развитие высокотехнологичных производств. Ставка была сделана на закупку соответствующей продукции за границей.

Во-вторых, тысячи молодых людей с высшим образованием, которые ожидали применения своих дарований в науке и на производстве, оказались в бесперспективной зоне «вечными младшими научными сотрудниками». Правящая элита замыкалась, утрачивала творческий потенциал, главные усилия направляла на сохранение своего положения.

В-третьих, командная экономика, порождающая дефициты товаров народного потребления, способствовала возникновению и развитию подпольных производств. Из утаенных ресурсов выпускалось множество товаров: обувь, костюмы, сорочки, плащи и т. д. Таким образом, «доделывалась» незавершенная реформа. Эта теневая экономика нуждалась в своих лоббистах, экономистах, пропагандистах. Она сомкнулась с преступной средой, получила выходы в партийное руководство. Так возникло огромное явление, враждебное, по своей сути, советскому строю, но вместе с тем являющееся порождением и частью этого строя.

На долгие годы развитие СССР пошло по двум расходящимся направлениям. На первом мы видим огромные финансовые вложения в создание нескольких десятков территориально-производственных комплексов (ТПК) — в Западной Сибири (нефть и газ), Павлодарско-Экибастузский в Казахстане (уголь), Канско-Ачинский в Краснодарском крае (уголь), Саянский в Хакасии (алюминий), Братско-Усть-Илимский лесопромышленный комплекс в Иркутской области. Была построена Байкало-Амурская железнодорожная магистраль, которая связала Восточную Сибирь с Дальним Востоком. Это была третья волна освоения зауральских территорий (после столыпинского переселения крестьян и сталинской индустриализации), очень важная в геополитическом и управленческом отношении. Можно сказать, решалась вечная проблема России, заполнялись пустоты на ее огромной территории и создавалась более прочная экономическая структура.

На втором направлении нарастало отчуждение общества от официальной политики и идеологии. За фасадом великих строек и военной мощи многие с тревогой видели технологическое отставание, неэффективность управления, слабость идеологии. Внешнее спокойствие будничной жизни (начиная с 1968 года против участников немногочисленных беспорядков не использовалось оружие) означало, что протесты ушли в глубину В городах стало массовым слушание западных русскоязычных станций, которые передавали информацию о реальных проблемах СССР. Особую роль стала играть художественная литература. В ней отразились острые проблемы общественного развития, на которые официальная пропаганда не давала ответов. Стала востребованной так называемая «деревенская литература», писатели Василий Белов, Борис Можаев, Владимир Солоухин, Федор Абрамов показывали жизнь деревни без прикрас, из их произведений следовало, что произошел трагический разрыв между традиционными нравственными ценностями и официальной практикой. Другие прозаики и поэты высказывали идеи, близкие урбанизированному населению — неприкосновенность частной жизни, свобода печати и т. д. Для молодого поколения, живущего в отдельных квартирах и имеющего садовые участки, многие порядки казались нелепостью. Например, в садовых домиках официально запрещалось устанавливать печи.

Наиболее остро конфликт между личностью и государством проявился в деле Александра Солженицына. В его оценке советской индустриализации основы могущества СССР власти увидели разоблачение «неоправданных жертв, организованной государством системы подневольного труда», очернение Октябрьской революции. В ноябре 1969 года Солженицын был исключен из Союза писателей СССР, но в октябре 1970 года ему присудили Нобелевскую премию.

* * *Тем не менее советская система была стабильной. Индустриальное общество было построено. Уровень жизни населения был достаточно высоким. Росла численность населения — в 1975 году на 1000 человек рождаемость составляла 15,7, смертность — 9,8. (Правда, уже стали намечаться демографические проблемы в связи со снижением рождаемости в европейской части страны.) Среднемесячная зарплата в 1980 году в народном хозяйстве равнялась 269 рублям. В социальном составе населения преобладали средние имущественные слои, что свойственно развитому индустриальному обществу с социальным государством. В большинстве семей к началу 80-х годов были холодильники и телевизоры. Килограммовый батон белого хлеба стоил 28 копеек. Газ, электричество, теплоснабжение жилья были дешевыми. Производство основных продуктов питания (в килокалориях на душу населения) составило в 1976—1980 годы без малого 3,5 миллиона килокалорий в год. Это наиболее высокий показатель за всю историю России. Несмотря на то, что в СССР не было голода, а обеспечение продуктами питания было намного выше уровня развивающихся стран и по некоторым показателям (яйца, молоко) превосходило США, дефицит ряда продуктов (мясо) раздражал население. На продукты питания средняя семья тратила около трети своего дохода, поэтому росли потребности в качественных товарах, которые отечественная промышленность, ориентированная с 30-х годов на выпуск валовой продукции, не могла предоставить в нужном объеме. Таким образом, рост благосостояния выражался в отложенном спросе, порождал дефицит.

После трагедии в Новочеркасске правительство опасалось серьезно повышать розничные цены. К концу 80-х годов на поддержание розничных цен на продовольствие расходовалось 10— 1.2 процентов ВВП, что превращало сельское хозяйство в вечно побирающегося нахлебника, лишенного перспектив самостоятельного развития, и к тому же сокращало возможность финансирования наукоемких отраслей. Проблема продовольственного обеспечения решалась через импорт фуражного зерна (для поддержания животноводства), которое приобреталось на конвертируемую валюту.

Однако непрерывное повышение мировых цен на нефть сохраняло устойчивость экономики, позволяло поддерживать промышленное строительство и социальные программы. В Кремле не хотели видеть, что СССР уже достиг пределов возможного. Проблема таилась в том, что руководство не осознало первоочередной важности постиндустриальной модернизации, продолжало вкладывать огромные средства в основные фонды явно устаревающего технологического уклада.

В советском обществе произошли глубокие изменения. Доля населения, занятого в сельском хозяйстве, к началу 70-х годов составляла 25 процентов, в промышленности и строительстве — 38 процентов. (В 1928 году соответственно — 80 и 8 процентов.) К началу 80-х годов городское население насчитывало более 163 миллионов человек, из которых 32,7 процента составляли специалисты с высшим и средним образованием. По данным ЮНЕСКО, уже в 1960 году СССР занимал второе-третье место в мире по интеллектуальному потенциалу. По сравнению с довоенным временем он стал совершенно новой страной.

Однако быстрая перековка сельских жителей вела к культурной и социальной маргинализации значительной их части и увеличению социальной неоднородности общества. В итоге процесса ускоренной урбанизации городская среда отличалась неполноценностью, незавершенностью, а городское население не успело приобрести таких высших качеств, как инициативность, самостоятельность мышления, творческое отношение к действительности. В опосредованной форме проявлялись потери, связанные с разгромом имперской элиты после 1917 года. Очевидно, этими процессами объясняется связь между выдающимися достижениями в индустриализации (доля СССР в мировом промышленном производстве достигла 10 процентов) и разительным отставанием в использовании вычислительной техники, энергосберегающих технологий, создании инфраструктуры и т. д. Советская модель модернизации уже достигла своего предела и уперлась в ограничители своего развития: отсутствие демократических свобод, гражданского общества, рынка. Государственная машина стала терять скорость из-за отсутствия творческой и ответственной личности.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Громыко. Война, мир и дипломатия"

Книги похожие на "Громыко. Война, мир и дипломатия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Святослав Рыбас - Громыко. Война, мир и дипломатия"

Отзывы читателей о книге "Громыко. Война, мир и дипломатия", комментарии и мнения людей о произведении.