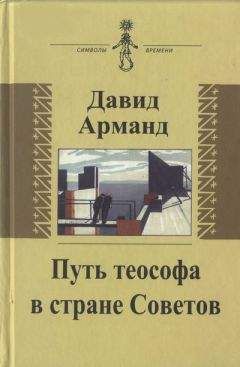

Давид Арманд - Путь теософа в стране Советов: воспоминания

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Путь теософа в стране Советов: воспоминания"

Описание и краткое содержание "Путь теософа в стране Советов: воспоминания" читать бесплатно онлайн.

Это исповедь. Исповедь человека высокого духа. Капризный мальчишка сумел воспитать в себе такие не модные ныне качества, как совесть, честь, ответственность перед каждым встречным. Ещё труднее было сохранить эти свойства в кипящих котлах трёх русских революций и под удушающим прессом послереволюционной «диктатуры пролетариата». Голод и унижения, изматывающий труд и противостояние советской судебной машине не заставили юношу хоть на минуту отступить от своих высоких принципов. Он их не рекламирует, они прочитываются в его поведении. Но в грешках молодости герой исповедуется с беспощадным юмором. Об окружающих он пишет без тени зла. Скрытая улыбка не покидает автора на всём пути, в годы голодной сельскохозяйственной юности в детской коммуне, в годы сурового студенчества, безработицы, службы на большом заводе и даже в прославленной советской тюрьме. Друзья и сотрудники окрестили его «рыцарем светлого образа».

Повесть найдет своего читателя среди тех, кто без спешки размышляет о высоких возможностях и красоте человеческой души.

По прибытии в Хибиногорск 15 марта я был совершенно очарован видом залитой солнцем котловины Вудъявра. Ничего подобного в первую поездку, попавшую на полярную ночь, я не видел. Турбаза была недавно отстроена. Она помещалась на марше километрах в пяти от города, и я пошёл к ней прямо по озеру. Она показалась мне очень эффектной: из свежих сосновых срубов, возвышающаяся на морене, как корабль на большой волне. Но самое эффектное оказалось внутри. На базе было 10 сотрудников, а туристов — я один. Сотрудники умирали от скуки и рады были за мной поухаживать. Меня просили заказать обед.

— Что-нибудь вегетарианское, — сказал я.

И получил прямо-таки королевское пиршество: гречневая каша, жареная картошка, сочни, 200 грамм сливочного масла и кисель. В жизни так не объедался!

Захарова не было. Он растратил деньги в ОПТЭ и сменил профессию прокурора на профессию заключённого.

На другой день я пошёл в Тиетту. Володя и другие сотрудники встретили меня как старого друга. Мне выдали последние, лучшие карты Хибин, и я потратил целый день на их копирование. Это был золотой век — никаких секретных карт, никаких искажённых проекций! Точные карты, даже одновёрстки Генерального штаба продавались всем желающим в картографическом магазине на Кузнецком мосту. Но на Хибины ещё хороших карт не было, последнюю съёмку можно было достать только в Академии наук. Её-то я и получил.

На второй день я поднялся в ущелье Географов, откуда открывался роскошный вид на Имандру. Возвращаясь оттуда, я встретил апатитского инженера, который лез на гору. А спустившись метров на 200, я увидел одинокую лыжу, нёсшуюся прямо на меня. Она воткнулась неподалёку в сугроб. Нечего делать, полез я опять в гору, таща лыжу на верёвочке. Там я застал инженера, беспомощно барахтающегося в снегу с одной лыжей. В благодарность за услугу он обещал мне проявить мои снимки.

Вечером на турбазу пришли семь лыжников. Это были ленинградские инструктора спорта, которым было поручено разведать туристские тропы в Хибинах. Ленинград-таки не удовлетворился Парголовым.

Часть из них собиралась идти на Умбозеро, и я приложил все усилия, чтобы к ним примазаться. Они были гораздо лучше меня оборудованы, лучше крутили повороты, но уступали мне по туристическим навыкам. В частности, я знал немного условия Хибин, они же были в первый раз. Они взяли меня на роль вроде проводника[42].

Мы вышли с вечера, намереваясь переночевать в доме отдыха ИТР (инженерно-технических работников) в долине Юкспориока, в последнем населённом пункте на нашем пути. До чего же было красиво! Словно часовые, стоят вокруг озера горы Вудъяврчорр, Кукисвумчорр, Юкспор и Айкуайвенчорр. Заря заливает багрянцем небо, и отблески от неё ложатся на снежные склоны, стекая языками в лиловые долины. Когда стемнеет, над вершинами зеленоватыми конусами встаёт северное сияние, будто прожекторы из-за гор. А у выхода из горного цирка сотнями огней горит город. Шеренги электрических огней вдоль улиц круто поднимаются в гору, как гирлянды на невидимой гигантской ёлке.

На рассвете мы поднялись по Юкспориоку и повернули в первое ущелье направо. Оно носили поэтическое название «Ущелье дразнящего эхо». Только Ферсман впервые проходил здесь летом и дал ему это название. Наша цель была разведать его проходимость зимой и по возможности сократить путь к Умбозеру, минуя перевал Юкспорлак.

Нас было четверо: начальник отряда Коровин, молодой учёный Регель, до этого бороздивший только пустыни, и немец Эккельман. Немец был вооружён чрезвычайно: фотоаппарат со многими сменными объективами и светофильтрами, бинокль, хромированный несессер, складная походная посуда и т. д., и т. п. Всего он нёс 22 килограмма. Он совсем погибал на подъёмах, но лихо катил вниз, ловко увёртываясь от набегавших скал и камней. Можно было любоваться его альпинистской выучкой. Мой рюкзак весил всего 13 килограмм и потому меня пустили вперёд — топтать лыжню.

Ущелье замыкалось цирком. Сразу начался дьявольски крутой подъём — градусов 55. А склон был покрыт на редкость рыхлым и глубоким снегом, но он всё же позволял идти. Сразу вошли в облака. Видимость — 10 метров. Я не видел своих товарищей, только голоса слышал. Шли зигзагом. Поднимались часа два, казалось, конца не будет. Но вот лыжи вступили на горизонтальную поверхность. Урра! Плато Расвумчорр! Я бодро сделал вперёд шага четыре и с ужасом почувствовал, что лечу в бездну. Вокруг мня рушились снежные глыбы. «Кареиз обвалился» — мелькнуло в голове. Я пролетел метров десять по воздуху. Потом почувствовал, что черчу склон градусов 70. И сейчас же сунул палки под правую мышку и, удерживая их левой рукой, изо всех сил навалился на них правым боком.

Я ещё на заводе выдрал «зубы» из палок и поставил свои, выполненные из стали, огромные, как у бороны, острия, приваренные к трубам, в которые и загнал бамбуковые палки. Все смеялись:

— Палки-то поднимешь ли? Ты на медведя собрался, что ли?

Признаться, я больше думал о росомахах. Но вот эти-то острия и спасли мне жизнь на этот раз.

Склон был покрыт плотной доской ветрового наста. Лыжи, поставленные поперёк, свободно по нему скользили, а палки, прочертив борозду, врезались в наст и удержали мой вес. Сорванная мной лавина прошла мимо вниз, а я остался висеть, беспомощно суча ногами.

Первое, что я подумал: сейчас мои товарищи посыплются мне на голову. Я стал кричать:

— Стойте, стойте, осторожно! Обвал!

Я висел уже минут десять. Мороз был градусов двадцать. Ноги начали замерзать. Руки, поддерживавшие палки, дрожали от усталости. На этом склоне была вьюга, видимость то расширялась, то снова заволакивало. Я подумал: «Отпущу палки, может быть, склон внизу выполаживается». К моему счастью, в этот момент ветер разогнал облака, и я увидел, что такой же крутой склон идёт вниз не менее чем на 200 метров и заканчивается отвесной голой скалой, а внизу лежит голая морена. «Ну нет, невыгодно!» — констатировал я. «Но ведь я могу так продержаться ещё минуты три, пока руки сами не сорвутся». Вдруг в пробитом мной карнизе показалась голова Регеля. Он, видимо, лежал на животе, стараясь меня разглядеть, а товарищи держали его за ноги.

— Кидай верёвку! — закричал я.

— У нас нет верёвки, — был ответ.

Сволочи, а ещё инструктора-альпинисты и горнолыжники, ходят без верёвки. Придётся сделать попытку спастись самому. Я осторожно освободил руку. Вынув финку, которую я всегда носил в кармане, я изо всех сил ударил ею по насту. Финка вошла по самый черешок. Ага, значит наст лежал не прямо на скале, а на прилипшем к ней слое более рыхлого снега. Повернув финку несколько раз, я прорезал в насте окошко, поднял одну ногу, отстегнул крепление и с размаху вогнал лыжу в окошко. Она крепко засела, но от резкого движения палки сорвались и остались у меня в руке. Я повис на другой вытянутой руке, держась за лыжу. Затем подтянулся на мускулах и лёг на лыжу поперёк живота. Переведя дыхание, сел на неё верхом и подумал: «Ну, теперь-то мы ещё повоюем!»

Я вырезал второе окошко на полметра выше, снял и вбил в него вторую лыжу, перебрался на неё. И так, перебираясь с лыжи на лыжу, начал подниматься, как скалолаз на крючьях. Через полчаса я уже был в восьми метрах от вершины и товарищи, с волнением следившие за моими эволюциями, но бессильные мне помочь, тут уж связали свои шесть палок, спустили эту «цепь» и вытянули меня наверх.

Я лёг на снег и долго лежал. Не от усталости, а от страха смерти, который только теперь обуял меня. Никогда ещё я не был так близок к ней, как в этот раз. Потом я вспомнил слова какого-то писателя: «Вся жизнь пронеслась перед ним в это мгновенье». Какая чепуха! Ничего не пронеслось! Почему-то меня это рассмешило и привело в чувство. Я встал и стал с товарищами обсуждать, куда идти дальше.

Мы, очевидно, были на узком гребне отрога Расвумчорра. Назад идти не имело смысла, вперёд дороги не было. Мы решили идти по «лезвию ножа», оно имело ширину 4–6 метров. Да и то был обман, так как добрая половина этой ширины составляла карниз, надутый ветром, который и подвёл меня. Всё же мы пошли, но медленно и осторожно, ощупывая каждый шаг. Гребень шёл, постепенно спускаясь и в конце концов вывел нас к перевалу Юкспорлак, который мы хотели миновать. Но прямого прохода мы не нашли.

За Юкспорлаком начинается пологий спуск в долину Вуоннеймок — речки, текущей в Умбозеро. Природа преобразилась. Погода — прекрасная, лёгкий морозец. Весь обледеневший низкорослый лесок из карликовой берёзки. Лучи солнца искрились в ледяных сосульках на веточках берёзки, играя всеми цветами радуги. Ветер качал веточки, и сосульки издавали мелодический звон, как серебряные бубенцы. Лесок уходил далеко вниз, а на другом берегу долины вдали голубел громадный хребет Эвеслогчорра.

Мы наметили ориентир: квадратное озерко к югу от Умбозера. Азимут 150°. Мы полагали, что там находятся истоки Умбы и стоит избушка гидрометриста. Однако, ориентир исчез, как только мы вошли в лес. Начался крутой спуск с горы Китчепахк. Лес изобиловал огромными валунами, лыжи застревали в густом подлеске, то и дело попадались глубокие ямы, по большей части засыпанные снегом. Однажды, когда шедший впереди меня Регель кувырнулся в такую яму, я даже не мог сообразить, как его откопать, настолько глубоко он утонул в снегу.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Путь теософа в стране Советов: воспоминания"

Книги похожие на "Путь теософа в стране Советов: воспоминания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Давид Арманд - Путь теософа в стране Советов: воспоминания"

Отзывы читателей о книге "Путь теософа в стране Советов: воспоминания", комментарии и мнения людей о произведении.