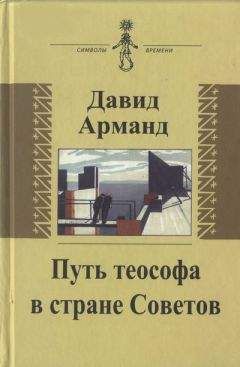

Давид Арманд - Путь теософа в стране Советов: воспоминания

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Путь теософа в стране Советов: воспоминания"

Описание и краткое содержание "Путь теософа в стране Советов: воспоминания" читать бесплатно онлайн.

Это исповедь. Исповедь человека высокого духа. Капризный мальчишка сумел воспитать в себе такие не модные ныне качества, как совесть, честь, ответственность перед каждым встречным. Ещё труднее было сохранить эти свойства в кипящих котлах трёх русских революций и под удушающим прессом послереволюционной «диктатуры пролетариата». Голод и унижения, изматывающий труд и противостояние советской судебной машине не заставили юношу хоть на минуту отступить от своих высоких принципов. Он их не рекламирует, они прочитываются в его поведении. Но в грешках молодости герой исповедуется с беспощадным юмором. Об окружающих он пишет без тени зла. Скрытая улыбка не покидает автора на всём пути, в годы голодной сельскохозяйственной юности в детской коммуне, в годы сурового студенчества, безработицы, службы на большом заводе и даже в прославленной советской тюрьме. Друзья и сотрудники окрестили его «рыцарем светлого образа».

Повесть найдет своего читателя среди тех, кто без спешки размышляет о высоких возможностях и красоте человеческой души.

Итак, у племянников сын, а у нас внук.

А мы со старухой сидим ухмыляемся друг другу, да с таким видом, что не в каждом столетии и не в каждой стране случаются такие случаи!!

Вот какие мы счастливые!

Несмотря на харьковскую практику меня начинало тошнить, и земля уходила из-под ног, когда я представлял себе, какое бремя я на себя взвалил. Ну кем я до этого командовал? Три десятка ребят в школе, которыми я управлял совместно с другими членами сельхоза. Группа из трёх человек в техбюро. Всё. А теперь — цех почти в 500 рабочих, 6 мастерских с самыми разными видами производства: коллекторская, две катушечных, машинная и аппаратная, изолировочная, сушильно-пропиточная, гальваническая. Они были разбросаны по четырём корпусам.

Коллекторская была фактически механической мастерской. В ней фрезеровались петушки коллекторных пластин, собирались коллекторы, точились муфты и шайбы, коллектора свинчивались или напрессовывались и затем протачивались.

В катушечных делались из изолированной меди разного сечения катушки — полюса машин и электромагнитных аппаратов. В сушильно-пропиточной они пропитывались изоляционными смолами в вакуумных аппаратах и затем подвергались сушке в громадных печах, в которых были проложены рельсы для вагонеток. Туда же из обмоточной привозили якоря.

Изолировочная мастерская имела дело с порошками и бакелитовым лаком. При смешивании их получались разные пластмассы, из которых прессовали клеммовые дощечки и разные мелкие детали. В сушильно-пропиточной всегда вкусно пахло бакелитовым и шеллачным лаком. Наконец, гальваническая мастерская помещалась на задворках завода в загаженной церкви. Внутри она напоминала не то средневековую лабораторию алхимика, не то кухню ведьмы. Там несколько стариков из бывших кустарей колдовали над маленькими ванночками и полдюжины старых баб в донельзя прожжённых всеми кислотами и щелочами халатах каторжного цвета лениво копошились в боковых приделах, отведённых под травилку. Всё, вплоть до воздуха, было до такой степени пропитано разной химией, что все молодые люди отказывались там работать, а прикосновение к стенам или царским вратам было равносильно прикосновению к электрическому скату.

Я, конечно, понимал, что с инженерией кончено. Отныне я администратор (тогда ещё не было изобретено слово «менеджер»). Главная моя обязанность отныне будет заставлять людей работать. Ох, уж и ненавидел же я это занятие! Насколько мне доставляло удовольствие любую работу делать самому, настолько же воротило с души тянуть других. А потому никогда не получалось.

Но ведь справляются же другие! Мой товарищ и предшественник, наш шабшаевец Георгий Иванович Китаенко прекрасно правил цехом. Всегда спокойный, во всех делах авторитетный, он одним своим видом побуждал людей подчиняться, быстро разрешал все конфликты, к его голосу прислушивалось заводоуправление. На мою беду его решили перевести на должность заведующего машинной частью завода, причём сделали это за несколько месяцев до моего назначения. За период междуцарствия цех съехал на 70 % выполнения плана. Я принял его в состоянии глубокого прорыва и разброда.

Первой моей заботой был переезд коллекторной мастерской. Ей дали новое помещение, попутно подкинули новые станки «Эшер» вместо допотопных «Красных пролетариев», производившихся ещё во времена Бромлея. Планировка новой мастерской была отдушиной в моей печальной жизни. Выдержать шведские нормы не удалось. Но всё же самтерская получилась приличная, светлая и довольно просторная. Я и контору свою при ней учредил, и вышло так, что более всего занимался этой мастерской. Старший мастер её — Перфильев, человек самостоятельный и с амбицией, — сохранял внешнюю лояльность, пропуская мои распоряжения мимо ушей и делал всё по-своему. Впрочем, я и в самом деле по неопытности частенько покушался на его прерогативы.

Через месяц после моего перехода на меня навалился отдел нормирования, требуя, чтобы я ужесточил расценки. Рабочие, конечно, встретили в штыки это мероприятие, и вместо того, чтобы поднять производительность, принялись филонить. Я крутился между молотом и наковальней. В первую же получку один слесарь, напившись пьяным, гонялся за мной с резцом, обещая проломить мне голову. И проломил бы, если б я, убегая, не завёл его в комнату военизированной охраны, где его связали.

Я всё искал экономический стимул, который автоматически побуждал бы рабочих повысить производительность труда. В то время усиленно насаждались хозрасчётные бригады. Я попытался их ввести у себя, но из этого ничего не вышло. Хозрасчётные бригады оправдывали себя только при бесперебойном снабжении сырьём и самостоятельном обслуживании ремонтным персоналом. У меня же все бригады зависели друг от друга, а первая — от отдела снабжения, который имел привычку не додавать то медь, то коллекторные пластины, то шеллак, то наполнители. Весь ремонт находился в руках механика завода, чьих слесарей надо было иногда дожидаться по месяцу, придумывая, куда бы перебросить станочника, чтобы он не простаивал.

Партком и завком без конца жали на соцсоревнование. Не то, чтобы они в него верили, но честно выполняли роль среднего звена в пословице: «Барин лупит кучера, кучер лупит лошадей». Мне всегда это казалось дикой чушью. Хотя я говорил на собраниях все нужные слова и подписывал договоры на себя и на цех, но я видел по отношению рабочих, что им глубоко наплевать на то, выработают ли они больше или меньше ХЭМЗа (Харьковского машиностроительного завода, с которым мы соревновались). Одни откровенно смеялись над этим делом, другие с серьёзным видом подписывали обязательства и тотчас об этом забывали. И никогда, где бы я потом ни работал, я ни разу не видел, чтобы соревнование хоть кого-нибудь заставило пошевелить лишний раз пальцем. Всё, что приписывалось соревнованию, достигалось или премиями, или организационными методами, или административным нажимом. Моральный стимул явно не срабатывал, да и морали-то никакой в победе на соревновании не было. Работа не футбол.

Единственное мероприятие, которое мне удалось, был техминимум, занятия по которому в коллекторной мастерской я сам проводил. Обдумывая программу, я пришёл к убеждению, что рабочих нельзя заинтересовать, давая только практические сведения из их профессии. Надо дать им основы теории, чтобы они знали, что надо делать так, а не иначе. Но как им это объяснить? Я долго трудился над популяризацией моего курса.

В конце концов мне удалось большинству вложить в голову и про перескакивающие электроны, и про электродвижущую силу, которая гонит ток по проводам, и про магнитное поле, которое поворачивает якорь, по очереди хватаясь за каждую секцию. Среди рабочих были и тупые и светлые головы. Я ориентировался на последних.

Завод работал на редкость неритмично. К 15-у числу поступало необходимое сырьё. До 20-го маховик раскручивался. С 25-го я бежал в завком, просил разрешить рабочим сверхурочные. Поломавшись, числу к 28-му завком разрешал, но только за отгул. С 28 по 31 вкалывали на всю железку; я не выходил из цеха и спал на столе часа по два в сутки. До 3-го выпускали продукцию за прошлый месяц, улещивая приёмщиков составлять акты старой датой. 3-го вечером выходила победная сводка, что план выполнен с превышением, на 100,1 %. Затем наступал мёртвый сезон до 10-го числа. Большинство рабочих отсутствовало — отсыпались. С 10-го по 15-е число работали с прохладцей, делая из старых материалов, что можно. Сбивали с толку постоянные эксперименты с календарём. Декретом объявлялось в неделе то 5, то 6, то 7 дней. Начиналась чехарда с выходными днями. Мы совсем запутались.

В конце месяца директор созывал заводоуправление, всегда от 1 до 3 ночи. Это было модным и свидетельствовало о неусыпном усердии, с которым он боролся за выполнение государственного задания. В 3 часа мог позвонить заместитель министра и спросить, как его дела.

Жуков, человек не злой, но морально и физически грузный, глядел мрачно, нападал то на того, то на другого завцехом, обзывал и говорил, что в случае чего заводоуправление должно будет сделать выводы. Он был членом МК (Московского комитета партии), бывшим рабочим и выдвиженцем.

Главный инженер Толчинский, высокий и худой, подсыпал, анализировал конкретные ошибки и указывал, какие меры нужно было принять. Завцехами оправдывались, валили на объективные причины, друг на друга, на снабженцев, на механика и на электрика. Те божились, что всё будет сделано. Бдение кончалось к шести утра. Директор и главный инженер ехали себе спать до полудня, а мы с головной болью и красными глазами отправлялись по цехам готовиться к утренней смене.

До самой зимы я приводил в порядок коллекторную мастерскую и добился того, что она стала выполнять план. Я столкнулся с проблемой, о которой раньше мало думал: с производственными травмами. Фрезеровщица вздумала на ходу смазать тончайший шлиц-фрез и отхватила себе два пальца. Пропиточник в сушилке полез в вакуумный котёл с бензолом, захватив с собой лампу-переноску. Изоляция была неисправна, дала искру, пары бензола вспыхнули. Рабочий так обгорел, что казался безнадёжным. Его всё же спасли, но он стал инвалидом: почти слепой, всё лицо стянуло шрамами. Ученик в гальванической мастерской травил детали без очков. Проволока оборвалась, деталь упала в ванну, брызгами серной кислоты ему выжгло один глаз. По каждому такому случаю инспекция охраны труда производила расследование, и если обнаруживалось, что виновата администрация, завцехом и мастер шли под суд. К счастью для меня все рабочие и мастера были мной предупреждены: нельзя было смазывать механизмы на ходу, нельзя было лезть в котёл с переноской, нельзя было травить без очков. Но независимо от ответственности я не мог не переживать каждый несчастный случай и не чувствовать моральной ответственности: значит, плохо объяснил опасность рабочему, недостаточно жёстко контролировал исполнение.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Путь теософа в стране Советов: воспоминания"

Книги похожие на "Путь теософа в стране Советов: воспоминания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Давид Арманд - Путь теософа в стране Советов: воспоминания"

Отзывы читателей о книге "Путь теософа в стране Советов: воспоминания", комментарии и мнения людей о произведении.