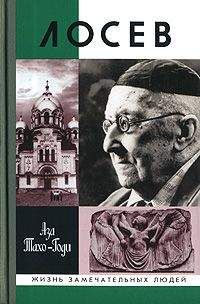

Аза Тахо-Годи - Жизнь и судьба: Воспоминания

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Жизнь и судьба: Воспоминания"

Описание и краткое содержание "Жизнь и судьба: Воспоминания" читать бесплатно онлайн.

Вниманию читателей предлагаются воспоминания Азы Алибековны Тахо-Годи, человека необычной судьбы, известного ученого и педагога, филолога-классика, ученицы, спутницы жизни и хранительницы наследия выдающегося русского философа Алексея Федоровича Лосева. На страницах книги автор вспоминает о трагических поворотах своей жизни, о причудливых изгибах судьбы, приведших ее в дом к Алексею Федоровичу и Валентине Михайловне Лосевым, о встречах со многими замечательными людьми — собеседниками и единомышленниками Алексея Федоровича, видными учеными и мыслителями, в разное время прошедшими «Арбатскую академию» Лосева.

Автор искренне благодарит за неоценимую помощь при пересъемке редких документов и фотографий из старинных альбомов В. Л. ТРОИЦКОГО и Е. Б. ВИНОГРАДОВУ (Библиотека «Дом А. Ф. Лосева»)

По Платону, комедия и трагедия жизни едины, как и само искусство, ибо «один и тот же человек должен уметь сочинять и комедию, и трагедию» (Платон. «Пир». 223 d). Ведь под комической маской часто скрывается трагедия человека. Аристофан — серьезен.

Когда я написала эти слова, то подумала, что действительно самый подлинный, в духе последних строк из платоновского «Пира», поэт — наш Пушкин. Стала его перечитывать, никак не могла оторваться. Вспоминала, как в годы сознательного детства и отрочества, еще дома, в благополучной Москве, бесконечно изучала роскошное брокгаузовское издание Пушкина, читала всё — детские и юношеские стихи, эпиграммы, записки, прозу историческую, повести, поэмы, фрагменты, знала почти наизусть многое из «Евгения Онегина», бредила «Сном Татьяны», упивалась элегиями, посланиями и даже забавными мелочами. Да, Пушкин — целый универсум — запоздалое мое открытие, всем давным-давно известное и ставшее классическим. Но жизнь, сама жизнь поэта, годы последние, цепь так называемых роковых случайностей его судьбы — все это снова привело меня к Платону. Великий философ видит в людях игрушки богов, кукол, «сделанных ими либо для забавы, либо с какой-то серьезной целью» (Платон. «Законы». 1644 d). Людьми управляют боги, дергая за прилаженные к куклам нити, из которых только одна — золотая, руководимая разумом, а все остальные, железные, влекомые страстями. Человек — «игрушка бога», а жизнь каждого — «прекраснейшая игра» (VII 803), и все люди «творцы трагедии наипрекраснейшей и наилучшей», да и жизнь их государства (а оно мыслится идеальным) является «наиболее истинной трагедией» (VII 817 Ь).

Вот в какие рассуждения Платона, да еще соединивши их с судьбой великого поэта, завели меня наши с Алексеем Федоровичем театральные увлечения. Шекспир далеко не первый признал наш мир театром. Древние поняли это тысячелетия тому назад[355].

Нам мало было колокольного звона в «Борисе» или «Сусанине» (вот где настоящие колокола — в Большом, нигде ведь и не услышишь в советской Москве ни торжественного, ни праздничного, ни печального перезвона серебряного). Мы мечтали о звоне китежских колоколов, а их Советы особенно чурались — поставили сначала оперу в усеченном виде, в концертном исполнении (там в зале неожиданная встреча — давнее близкое знакомство — изящная, умная, красивая Елена Тагер). Но вот наконец в 1973 году великое событие — «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» в Большом. У нас и клавир давным-давно припасен [356], пробую на нашем Бехштейне, уже каждое слово, каждый такт знаю наизусть. А попасть на премьеру немыслимо. На помощь приходит наш новый друг, тоже одержимый музыкой, Петя Палиевский.

Уж очень необычная фигура, этот Петр Васильевич Палиевский, для Алексея Федоровича совсем молодой, всего 41 год. Какие пустяки! Он литературовед, критик, теоретик искусства, исследователь широкого диапазона, от Пушкина и Л. Толстого, от богословско-философских идей о. П. Флоренского — к парадоксам В. В. Розанова, Замятину, Шолохову и М. Булгакову, от Гёте — к Хаксли, от Фолкнера и Маргарет Митчелл — к А. Камю и Кнуту Гамсуну. Человек независимый, принципиальный, полемичный. Заметил ли мой читатель, что ряд близких лосевских друзей обладают такими редкими качествами? Да, Петр Васильевич близок Алексею Федоровичу не только в своих статьях 1960-х годов о структурализме, но и в понятии трагедийности эпоса (того же «Тихого Дона»), в представлении о мире как некоем целостном организме, в каждой части которого отражается его сущность. Да, мир — организм, а не бездушный механизм, утверждал А. Ф. Лосев.

Глубоко философское мировосприятие сблизило обоих и еще — музыка, а особенно Римский-Корсаков и совсем уж особенно «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Петр Васильевич, наш Петя, преподнес Алексею Федоровичу билеты на премьеру этой сказочной оперы, и мы вместе (с нами и чета Шестаковых, Слава и Лена) слушаем ее, сидя в партере Большого.

В нашей домашней библиотеке сохранились два либретто «Сказания». Одно 1967 года. Его подарила П. В. Палиевскому книжная редакция издательства «Музыка», а он передарил эту книжечку Алексею Федоровичу с надписью: «Дорогому Алексею Федоровичу Лосеву с радостью, что эта книжка нашла через меня к нему дорогу. Лето от сотворения мира 7481. Петя». Значит, это либретто 1967 года попало к Алексею Федоровичу в 1973 году (ведь от даты от Сотворения мира надо отнять 5508). Другое либретто хранится у нас вместе с программой Большого театра от 22 ноября 1973 года, когда мы слушали «Китеж». В него вложена открытка: «Дорогая Аза Алибековна, еще раз благодарю Вас за праздничный пирог к окончанию „Китежа“». Значит, мы отметили наш торжественный вечер. Петр Васильевич — человек православный, и у меня сохраняются его пасхальные подношения — яички, им самим расписанные. Сохраняются и пластинки с записью церковных распевов и колокольных Ростовских звонов. Петя любит одаривать. Только уже без Алексея Федоровича я их не слушаю. Но зато в Светлый праздник по телефону до меня явственно доносится перезвон колоколов, подвешенных на балконе дома Петра Васильевича в Крылатском, который мы с Леночкой посетили. Да и книги, подаренные Петей, напоминают постоянно о нашей дружбе. Особенно хороша последняя «Из выводов XX века» (СПб., 2004) — юбилейная с прекрасным портретом Петра Васильевича, совсем не изменившегося (именно так я его воспринимаю) с тех пор, как он в 1983 году произносил на 90-летие Алексея Федоровича вдохновенное приветственное слово.

К девяностолетнему юбилею Алексея Федоровича наградили орденом Трудового Красного Знамени (по ходатайству Института философии АН СССР и МГПИ им. Ленина) с удивительной формулировкой — за многолетнюю подготовку философских кадров, в которой явно не хватало логики — доктор филологических наук, оказывается, готовил философские кадры. А впрочем, может быть, здесь невольно звучала какая-то скрытая правда — своими книгами всеми, и запретными и десятками новых, А. Ф. Лосев обучал как старый опытный педагог новое поколение, вступающее на философский путь.

Я приведу речь П. В. целиком[357].

«Есть знание; оно может лежать годами. К нему чувствуешь почтение, понимаешь издалека его значение, но подступиться к нему нет сил: косные, непроницаемые, обросшие научным аппаратом пласты.

Но вот эти пласты почему-то сдвинулись, стали понятны друг другу; предметы засветились, стали прозрачными…

Это в знании проснулась мысль. Раз проснувшись, она начинает посылать свет далеко впереди себя, на трудно представимые расстояния. Она приносит весть, что разобщение преодолимо, что связь между предметами есть, что она достижима… В Алексее Федоровиче Лосеве мы с несомненностью видим такой источник мысли.

Но этого мало. Бывает так, что пробудившаяся мысль сама осознает свое место среди других, ищет и освещает общий порядок, служит ему и нас вовлекает в соучастие, в постижение этого порядка и в труд, желающий продвинуть его хоть на малый шаг вперед. Это — культура. В Алексее Федоровиче мы находим и знание, и мысль, и культуру.

Сочетание таких начал в одном человеке и в таком объеме, естественно, вызывает изумление. В каждой данной области, затронутой им, он выглядит другим, и его самого как будто не видно; в определениях источника теряешься, не можешь их собрать. Здесь многое обманчиво, начиная с самого внешнего облика Алексея Федоровича. Мне случалось, например, слышать от людей, впервые увидевших Лосева и не имевших возможности с ним поговорить: вот классический немецкий профессор откуда-нибудь из Геттингена или Фрайбурга, или из старого Берлина; словом, Гегель. А между тем, нисколько не открещиваясь от Гегеля, этот человек — донской казак, пришедший к нам из тех краев, откуда явились „Тихий Дон“ и „Слово о полку Игореве“, и не потерявший в душе ничего из того, что с этим связано.

И в самом складе ума. Говорят, — и это приходилось слышать тоже, — что ж, это хорошо известная диалектика, немецкая идеалистическая школа. И верно, как будто находим свободное соразмышление и с Гегелем, и с Шеллингом, и Фихте, не говоря уже о разных ответвлениях их идей раньше и потом. Но попробуйте принять их в Алексее Федоровиче за основу — тотчас же обнаружится нечто совсем другое. Увидишь вдруг, что под ними открывается диалектика иная, какая-то первозданная, идущая из глубин, от начал, где она впервые зародилась, от греков. Видишь, что она отмечена не столько последовательностью и стройностью взаимовыведения, как у немцев, сколько заботой уместить несогласующиеся в человеческой голове показания в чем-то одном, целом; стремление охватить их единство. Словно наблюдаешь — как тогда, когда Алексей Федорович разбирает Прокла, — эти шевелящиеся в исходном ядре первоначала. Один-два; первый шаг количества, откуда рождаются качества, — все как будто, которые вообще могут быть.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Жизнь и судьба: Воспоминания"

Книги похожие на "Жизнь и судьба: Воспоминания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Аза Тахо-Годи - Жизнь и судьба: Воспоминания"

Отзывы читателей о книге "Жизнь и судьба: Воспоминания", комментарии и мнения людей о произведении.