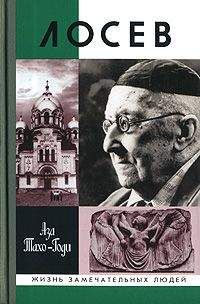

Аза Тахо-Годи - Жизнь и судьба: Воспоминания

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Жизнь и судьба: Воспоминания"

Описание и краткое содержание "Жизнь и судьба: Воспоминания" читать бесплатно онлайн.

Вниманию читателей предлагаются воспоминания Азы Алибековны Тахо-Годи, человека необычной судьбы, известного ученого и педагога, филолога-классика, ученицы, спутницы жизни и хранительницы наследия выдающегося русского философа Алексея Федоровича Лосева. На страницах книги автор вспоминает о трагических поворотах своей жизни, о причудливых изгибах судьбы, приведших ее в дом к Алексею Федоровичу и Валентине Михайловне Лосевым, о встречах со многими замечательными людьми — собеседниками и единомышленниками Алексея Федоровича, видными учеными и мыслителями, в разное время прошедшими «Арбатскую академию» Лосева.

Автор искренне благодарит за неоценимую помощь при пересъемке редких документов и фотографий из старинных альбомов В. Л. ТРОИЦКОГО и Е. Б. ВИНОГРАДОВУ (Библиотека «Дом А. Ф. Лосева»)

Как обычно бывает, счастливый кандидат наук и его друзья отблагодарили нас — поездкой в Закарпатье. Мягкие, невысокие, лиственные горы — так мне показалось, — маленькие, игрушечные, с черепичными крышами домики, народ по виду приветливый (по-настоящему никто не знает, что у него на уме). Тихий мирный Ужгород (на реке Уж), где привечал нас тоже филолог, Михаил Васильевич Орос. Он-то и возил на машине обозревать окрестные достопримечательности.

Достопримечательности, в основном, — развалины, давно прошедшее время. И, как все руины давнего, однообразны. Зато романтическое мое воображение возрадовалось, когда забрались мы на высокий холм и по настоящему подъемному мосту вступили в рыцарский замок (все благоустроено, обновлено, но, как говорится, в духе времени). Мукачев я запомнила, а вот от Самбора, королевского замка, которым управлял сандомирский воевода Юрий Мнишек (отец знаменитой и несчастной Марины), ничего не осталось, какие-то жалкие камни, но зато история.

И в утешение наш чичероне сделал подарок. Мы у стен православного Никольского монастыря. (Старинный монастырь был православным до Брестской унии 1596 года, создавшей греко-римскую униатскую церковь. Таким монастырь оставался до 1947 года. Затем вернулся в лоно православной церкви и остается там до сих пор.) Вдруг из ворот на грузовике выезжает монашка в рясе — опытный шофер, кузов полон роскошных яблок на продажу, а за невысокой стеной видны собиратели этого фруктового богатства и слышны оживленные голоса. Мужчины наши уселись на травке, в тени, а нас, двух женщин (меня и жену Ярхо, Софью), впустили в обитель, да еще радушно провели по кельям. Всюду чистота, порядок, красота: украинские вышивки, иконы убраны цветами и рушниками, коврики ручной работы, беленькие кровати, белые занавеси на окнах, светло, уютно — вот вам монастырское житие. Нам объяснили, что монастырь зарегистрирован как хозяйственный кооператив. А как же без хозяйства, трудятся все, каждый на своем месте, у кого какое послушание, кто на клиросе, а кто на кухне, вышивают, кружева плетут, одеяла стегают, но если время урожая, то все на его уборке.

Интересное хозяйство, насколько можно понять, пробыв там всего около часа. Отдохнули, и я оставила матушке-настоятельнице поминальные с записочкой.

В 1968 году отправилась я на XI Конгресс стран социалистического содружества под названием «Эйрене» (по-гречески «мир» — мы же все непрестанно боролись за мир, одновременно готовясь к войне, совсем как в латинской пословице «para pacem, para bellum»).

Единственный раз я участвовала в этом конгрессе и единственный раз оказалась за границей. Нынешний гражданин России, разъезжающий по всему свету, даже не представляет, каких трудов стоило поехать не просто так, для удовольствия, а по научным делам, по специальному приглашению (говорю о филологах, историках; у физиков, математиков, может быть, было легче, а впрочем, не всегда). Сколько мы с Алексеем Федоровичем получали таких приглашений от наивных, глупых иностранцев, и приходилось врать беззастенчиво — заняты, нельзя пропустить лекции, экзамены, а если лето, тогда болезнь приковала к Москве, и много других выдумок.

Правда, бывали такие умелые люди, знавшие иностранные языки, которых по знакомству делали переводчиками в группе важных университетских дам (в те времена так привыкли сидеть сиднем, что и языки мало кто учил, если только не делал это своей специальностью), и такой счастливец регулярно отправлялся в вояж[329]. Бесчисленные анкеты, и не только: «нет ли родственников за границей» (ни у кого, конечно, не было, а в постсоветское время они у всех откуда-то появились), но и: «где похоронены ваши родители» (а если они погибли в лагере или убиты в тюрьме, как быть?), даже пресловутый «5-й пункт» — национальность — пустяки по сравнению с предыдущим. Сколько хождений по инстанциям, сбора подписей, характеристик, собеседование в Первом отделе (филиал КГБ в каждом вузе). Бесконечные унижения и позор. Поймешь профессора Макаева, который никогда не ездил ни на какие конгрессы из-за проклятых анкет, а посылал свои статьи — он, европейская величина.

Но однажды повезло, так как собирались в соседнюю Польшу — предместье Европы, ее, так сказать, переднюю. Собирал группу видный историк С. Л. Утченко, вполне доброжелательно относившийся к Алексею Федоровичу и ко мне (а это — редкость). И вот я на конгрессе в Варшаве (21–25 октября, а дальше еще неделя в туристической группе по городам Польши). Встретилась с учеником знаменитого Ф. Ф. Зелинского академиком Казимиром Куманецким, который не раз был нашим гостем в Москве и сделал Лосева почетным членом «Общества польских филологов» (диплом хранится в нашем архиве). Председательствовала на одном из заседаний, вела собрание по-французски (на этом языке общались гости, а совсем не на английском — другие времена, другие нравы). На следующем выступала со своим докладом о греческом термине soma (имел успех, переведен на польский и немецкий) — проводила идею Алексея Федоровича о соматическом представлении личности у греков: была ли личность в нашем понимании? На следующем читала доклад Алексея Федоровича о понятии и эволюции «ночи» у древних греков (тоже напечатали по-польски и по-немецки). Но в это же самое время советские войска грозили Чехословакии, и поляки собирали подписи, тихо негодовали, тайно сочувствовали чехам, обстановка была неприятная, и мы уже как советские туристы рады были покинуть Варшаву, побывать в других городах.

Как уже говорилось, меня хорошо подготовила Прибалтика, и ничто меня не поражало. Единственно одно — упорство и настойчивость поляков, восстановивших камень за камнем, песчинка за песчинкой «Старо място» (старый городской центр Варшавы). Вот это было настоящее чудо — жертвенная любовь к родине, которой так отличались поляки в самые страдальческие времена своей не раз разоряемой и уничтожаемой страны[330].

Меня пленил Краков, древняя столица Польши. И даже не своей стариной в сердце города и не королевским Вавелем на холме, но какой-то особой уютной атмосферой, чем-то близким, теплым, — вот где бы надо жить, подумала я, не принимая во внимание мое мимолетное там пребывание гостьи. А поживи там по-настоящему, и неизвестно, чем все кончилось бы, может, рада была бы скорее уехать и никогда не возвращаться.

Больше ни в каких заграницах я не бывала и нисколько не печалюсь.

Здесь, на Родине, я видела три моря: Черное, Каспийское и Балтийское. Их волны, их прибой мне хорошо знакомы. Я родилась среди гор, знаю и люблю неодолимость Кавказского хребта, вершины серебряных шлемов Казбека и Эльбруса, грозный вызов небу — пик Ушбы — страшнее нет. Разве Швейцария сравнится с ними? Я слышала грохот водопадов с двухкилометровой высоты в неведомую бездну, видела пространство великих рек, бескрайность степей и пустынь. Запад с Карпатами и Восток с милым буддистам Алтаем — мне одинаково дороги. Я знаю землю Тавриды, загадочную Киммерию, которую вспоминал еще Гомер (не говорю о Еврипиде).

Я лицезрела роскошь дворцов русских императоров — что может быть великолепнее? — видела собрания их картин, сокровищ, коронационных регалий, священные храмы и камни Кремля. Москва знакомила меня с Дрезденской мадонной Рафаэля, луврской Монной Лизой, Пергамским алтарем, знаменитым собранием Шлимана[331].

Я знаю белые ночи Севера и южную тьму с падающими звездами, пальмы, цветущую кровь гранатов, раскидистые оливы и платаны, мандарины и лимоны, отягчающие ветви.

На вопрос из туманной Германии Гёте, очарованного благодатными долинами Италийской земли: «Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn?» я могу ответить только утвердительно: «Ja wohl, mein lieber Dichter» [332].

А останки доисторических жалких людишек? И что сравнится с древностями Урарту, с циклопическими колоннами среди поля ромашек Звартноца, с монастырскими кельями, гнездящимися на скалистых высотах (побывайте в Иверии и вблизи Эребуни)? И библейский старец Арарат — вечность — рядом.

Чего еще желать? Мы все живем под одним небом, над нами сияет одно солнце (а сколько их еще невидимых!), нам таинственно светит одна луна. Так чего же еще искать? А дух дышит, где хочет.

Нет, я не печалюсь[333].

…Но вернемся в далекие 50-е, когда начались наши скитания по подмосковным дачам, памятные книгами, над которыми то там, то здесь работал Алексей Федорович. Попали мы в Домодедово, в «Елочки», к Николаю Ивановичу Либану (тогда еще в цвете лет), известному историку русской литературы на филфаке Московского университета (его рекомендовал наш друг профессор А. М. Ладыженский), в кирпичный дом с огромной верандой и шведской печью, обогревающей верх и низ, с большим, почти пустым участком — деревья еще молодые. Говорят, что теперь там настоящий лес, но зато и город добрался до этих мест. Там завершает Лосев «Античную мифологию». Работаем допоздна: лето, светло, а потом при керосиновой лампе. Как приехали — свет отключили, в поселке меняют столбы, все лето идет дождь, а мы навезли квасу для окрошки, один раз и попробовали, потом весь скис. Каждый вечер перед сном Алексей Федорович пьет по два нембутала, голова полна мыслей, как всегда, заснуть невозможно. Наша помощница Шура в рюкзаках везет книги из московских библиотек, надо закончить работу за лето и сдать «Античную мифологию» в «Учпедгиз» Ивану Михайловичу Терехову.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Жизнь и судьба: Воспоминания"

Книги похожие на "Жизнь и судьба: Воспоминания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Аза Тахо-Годи - Жизнь и судьба: Воспоминания"

Отзывы читателей о книге "Жизнь и судьба: Воспоминания", комментарии и мнения людей о произведении.