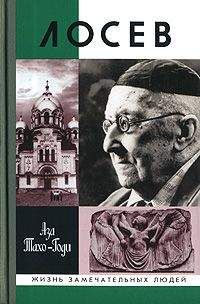

Аза Тахо-Годи - Жизнь и судьба: Воспоминания

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Жизнь и судьба: Воспоминания"

Описание и краткое содержание "Жизнь и судьба: Воспоминания" читать бесплатно онлайн.

Вниманию читателей предлагаются воспоминания Азы Алибековны Тахо-Годи, человека необычной судьбы, известного ученого и педагога, филолога-классика, ученицы, спутницы жизни и хранительницы наследия выдающегося русского философа Алексея Федоровича Лосева. На страницах книги автор вспоминает о трагических поворотах своей жизни, о причудливых изгибах судьбы, приведших ее в дом к Алексею Федоровичу и Валентине Михайловне Лосевым, о встречах со многими замечательными людьми — собеседниками и единомышленниками Алексея Федоровича, видными учеными и мыслителями, в разное время прошедшими «Арбатскую академию» Лосева.

Автор искренне благодарит за неоценимую помощь при пересъемке редких документов и фотографий из старинных альбомов В. Л. ТРОИЦКОГО и Е. Б. ВИНОГРАДОВУ (Библиотека «Дом А. Ф. Лосева»)

Таллин почудился нам страничками из старых сказок братьев Гримм. К узеньким улочкам мы уже привыкли в Риге, к развалинам — в Сигулде, но здесь замок Вышгород, мощные башни. Не вздумайте-ка охватить «Толстую Маргариту» или равнодушно миновать грозное страшилище, мрачно взирающее на вас со времен Ивана Грозного (башня Кик-ин-де-Кэк, уж точно заглядывает в каждую кухню — любопытная старуха).

А веселые флюгера — «Старый Томас» на шпиле классической ратуши (иной себе и не представишь) или устремившаяся вдаль остроносая птичка на одной из крыш улицы Пикк! Да разве забудешь эту улочку — воплощение моей детской мечты, которой я заманивала любопытных малышей у нас дома, на Арбате, — дверца, заветная дверца. Попробуй-ка пробраться через эту преграду! Стальная, кованая, усеянная когтистыми железными шипами! Не дверца, а неприступный страж преграждает вам путь в конце самой короткой улицы. Сезам, откройся! Преграда радушно нас пропускает, хоть мы и чужеземцы, но, видимо, дружественные. Ни старые стены Вышгорода, ни угрюмые хранилища купеческих богатств (здесь не до красоты — все для заморской торговли), ни Дом «черноголовых», ни Олайская гильдия, ни зал магистрата в ратуше и ни веселый маленький петровский дворец в Кадриорге (высоченный Петр как-то удивительно удобно располагается в комнатках небольших, обозримых), где мирно скользят по глади водной лебеди, — ничто не заменит мне сказку маленькой улочки.

И, наконец, город Гедимина — Вильнюс. На горе башня, одинокая в своей властительной гордости; подданные простираются у подножия горы. Гедимин — наш давний знакомец, и потомки его не совсем чужие. Стоит почитать не только «Крестоносцев» романтического Сенкевича, но и вспомнить факты из давней русской, похожей на роман, истории. Мы с сестрой спешно вспоминаем, где, кто, когда от колена Гедиминова. Один из двух сыновей — Ольгерд (взял в жены княжну Тверскую, Ульяну), который оставил, совсем как в сказках, двенадцать сыновей от разных жен (они умирали, а он все жил и жил), иные из них — верные сподвижники Дмитрия Донского. Брат Ольгерда по имени Кейстут, отец знаменитого литовского хитроумного и мужественного князя Витовта, что выдал свою дочь Софью за русского великого князя Василия I, сына Дмитрия Донского. На авторитет отца опиралась Софья (пока был жив) в несчастьях, постигших ее сына Василия II Темного.

Как все знакомо. Сразу же на ум приходит Пушкин с его балладой «Будрыс и его сыновья»: «…Три замышлены в Вильне похода. / Паз идет на поляков, а Ольгерд на прусаков, /А на русских Кестут воевода». Но Кейстута коварно убил его племянник Ягайло (крестился, стал польским королем Казимиром, женившись на королевне Ядвиге). Куда ни глянешь, всюду убийства, кровь, власть на том и стоит.

Но нам некогда раздумывать. Издалека гордый, замок Гедиминов вблизи оказался весь в руинах. Sic transit gloria mundi — ничего не поделаешь. Нас привлекает вечное — не забудем: Литва земля католическая (недаром крестила язычников польская королева Ядвига). Куда ни глянешь, костелы, то францисканцы, то бернардинцы, то бенедиктинцы, то костелы святых Николая, Михаила, Екатерины, Тересы, а то громада Петра и Павла. (Сотни фигур святых, похожих на придворных изящных дам или ангелят-младенцев, напоминающих амуров с крылышками. Я не выношу этот католический натурализм.) Но вот совершенно очаровательный костел Святой Анны — маленький, башенки, устремленные ввысь, в духе поздней готики (хотя строили в XVI веке). Можно войти и ощутить прелесть простоты.

Однако самое главное — то, что знает весь город, знают все путешественники, знает не только Литва, но и Польша. Ворота (брама) с часовней Остробрамской Божией Матери, стыдливо скрытые в альбоме по архитектуре Вильнюса под будничным названием «Ворота Медининкай в городской стене» (фото № 138)[325].

Я-то знала, что Остробрамская чудотворная икона почитается и католиками, и православными[326]. Это единственная икона, на которой только Богоматерь, без Младенца.

Она в короне и озарена лучезарным сиянием. Склоненный лик неизъяснимо милосердно взирает на молящихся.

Да, мы ощутили себя у Острой Брамы настоящими средневековыми паломниками. Верующие не подходили, а на коленях подползали к святыне, не смущаясь прохожих. Скорее прохожие смущались, попав невольно в эту часть города. У святых ворот продают и раздают иконки, листочки с описанием иконы, здесь же — святая вода, цветы, четки освященные — дух захватывает. Мы преклонили колени, помолились Божией Матери, как могли, и я увезла с собой крохотный складень — золотая Матерь Божия в сиянии лучей. Храню ее в заветной сумочке Валентины Михайловны вместе с другими духовными памятными сокровищами, там же, где маленькая иконка, подаренная мне, Наталье, странником Владимиром на пути в Троицу (см. об этом выше).

Ни старая архитектура бывших дворцов, ни университетские колоннады и аркады, закрытые дворики, напоминающие монастырские коллегиумы, ни другие красоты всех стилей от Ренессанса, барокко, ампира и классицизма XIX века, ничто не оставило у меня столь живой и трогательно-возвышенной памяти, как скромное паломничество к Остробрамской святыне, назвать которое иначе как чудом я не могу — вера неистребима даже при власти Советов.

Запас впечатлений на чужой стороне был столь велик, что я была хорошо подготовлена к встрече с Западной Украиной, Львовом, Закарпатьем и даже с Польшей.

В 1965 году мне пришлось поехать во Львов, где в университете я выступала как первый оппонент с докторской степенью на защите диссертации по Аристофану (второй оппонент — В. Н. Ярхо, докторскую диссертацию защитил, но еще не был утвержден и стал вторым оппонентом). Алексея Федоровича можно было оставить на неделю благодаря нашей домоправительнице Ольге Собольковой.

Старинный православный город Галицко-Волынского княжества, но с XIV века польский католический, можно сказать, ренессансный и барочный (готический Львов весь сгорел в 1527 году). После раздела Польши он перешел к Австрии и стал Лембергом, после Первой мировой отошел снова к Польше, но Советы его возвратили, «воссоединили» в 1939 году. Воочию убеждаешься, что латинский язык некогда жил здесь совершенно закономерно. А как же, если в статуте города есть сенат, консулы, патриции и т. д., если вся официальная переписка идет по-латыни, как положено в международном общении. Общественные здания и частные дома изобилуют латинскими надписями, дидактическими, афористическими, не говоря уже о кафедральном соборе и прилегающих к нему усыпальницах. Вот уж действительно «живая латынь», которую пыталось возобновить ученое сообщество философов-классиков в XX веке (у нас даже выходил специальный учебник с разговорником), но толку никакого. Латынь заменил язык английский. Кто хочет познакомиться с латинскими надписями города Львова, рекомендую обратиться к статье Елены Васильевны Федоровой, доктора филологических наук, специалиста по латинской эпиграфике[327], внимательно обследовавшей и прокомментировавшей эту примечательную эпиграфическую риторику.

Но меня заинтересовали не только сам город, архитектура, надписи, но и, как ни покажется странным, Львовское кладбище, совсем необычное, поскольку меня повезли туда именно как в самый настоящий музей. Вот уж где живая иллюстрация к шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта» или даже к «Графу Монте-Кристо» А. Дюма! Старинные склепы, семейные, фамильные, родовые (на У Руси эти дома мертвых так и назывались «домовины»). Створы железные, сплошные, да еще вторые — решетчатые, замки резные, схватывают намертво. Неприступный вход в вечность, но уж очень вещественный, ощутимый, осязаемый — духа нет, зато плоть торжествует. А вот что касается плоти, совершенно реальный факт. Со мной во Львове многие встречались, знакомились (все-таки зав кафедрой из Москвы), приглашали в гости (там я, например, впервые увидела давнего знакомого Алексея Федоровича — Алексея Владимировича Чичерина, профессора, председателя Ученого совета, где я выступала, бывшего арестанта и ссыльного[328]. Встретилась со мной и вдова известного филолога-антиковеда Соломона Яковлевича Лурье (он скончался в 1964 году). Она тоже филолог, русская, преподаватель, заинтересовалась статьями Алексея Федоровича о соотношении структуральной и классической лингвистики. С горестью сообщила мне, что С. Я. Лурье завещал, чтобы его скелет передали в университет для пользы дела. Она, рассказывая, заново переживала кошмар последних дней своего ученого супруга, для которого, видимо, существовала только плоть. Какой там дух у твердого материалиста, который еще с 1920-х годов проводил по Ленину «линию Демокрита»! Ничего, кроме атомов, материальных тел. Не забыл, но не хотел вспомнить, что Демокрит свои атомы называл «идеями». Медики от скелета отказались. Похоронили, как всех, — земле предали.

Как обычно бывает, счастливый кандидат наук и его друзья отблагодарили нас — поездкой в Закарпатье. Мягкие, невысокие, лиственные горы — так мне показалось, — маленькие, игрушечные, с черепичными крышами домики, народ по виду приветливый (по-настоящему никто не знает, что у него на уме). Тихий мирный Ужгород (на реке Уж), где привечал нас тоже филолог, Михаил Васильевич Орос. Он-то и возил на машине обозревать окрестные достопримечательности.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Жизнь и судьба: Воспоминания"

Книги похожие на "Жизнь и судьба: Воспоминания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Аза Тахо-Годи - Жизнь и судьба: Воспоминания"

Отзывы читателей о книге "Жизнь и судьба: Воспоминания", комментарии и мнения людей о произведении.