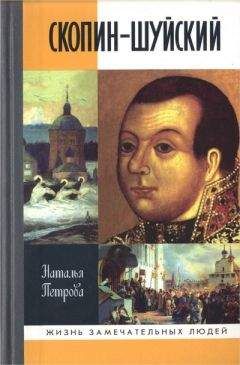

Наталья Петрова - Скопин-Шуйский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Скопин-Шуйский"

Описание и краткое содержание "Скопин-Шуйский" читать бесплатно онлайн.

В череде злодейств и предательств, которыми так богата история Смутного времени начала XVII века, князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский (1586–1610) являет собой один из немногих образцов доблести и чести. Замечательный полководец и умелый дипломат, он сумел очистить Московское государство от сторонников Тушинского вора, и в марте 1610 года — за два с половиной года до подвига Минина и Пожарского! — Москва с ликованием встречала его как своего избавителя. Князь пользовался всеобщей любовью, и кто знает, как повернулась бы история России и скольких бед и несчастий можно было бы избежать, если бы молодой и полный сил воевода, которому не исполнилось и двадцати четырех лет, не умер бы от загадочной и страшной болезни, по слухам отравленный завистниками, своими родичами, не желавшими делиться с ним властью… Автор книги, предлагаемой вниманию читателю, с нескрываемой любовью пишет о своем герое, воссоздавая историю его жизни на фоне драматических и трагических событий, происходивших тогда в России и за ее пределами.

В коннице главную роль играло дворянское ополчение, нанятые на службу иноземцы, конные даточные люди, стрельцы и казаки. Дворянское ополчение, составлявшее основу армии, собиралось, как и всякое другое ополчение, при возникновении военной опасности, поскольку в то время государству было еще не под силу содержать постоянную регулярную армию. Однако некоторые ее элементы — в виде стрелецкого войска — появились в России после реформы середины XVI века. Что же касается ополчения, то каждый дворянин, являвшийся на службу по приказу царя, должен быть при коне, вооружен и в сопровождении боевых холопов, на запасных лошадях были навьючены тюки с продовольствием.

Еще в середине XVI века Иван IV провел военную реформу, по которой владельцы поместий и вотчин должны были поставлять в армию с каждых ста четвертей принадлежащей им «доброй», то есть хорошей по качеству, земли, по одному конному и вооруженному воину. С первых двухсот четвертей владелец земли выезжал на службу сам и выставлял одного человека, затем с каждой сотни — по одному человеку. Тем, кто не являлся на службу — их называли «нетчиками», — грозили конфискация поместий и даже смертная казнь. После длительной Ливонской войны и голода первых лет XVII столетия разорившееся служилое сословие не могло поставить такого количества боевых холопов, как раньше. Поэтому Соборный приговор 1604 года пересмотрел старые нормы службы: теперь в поход выставляли одного человека не со ста, а с двухсот четвертей земли[90].

Выросло за эти годы и число не явившихся на службу. «Роспись» войска, собранного в 1604 году, пестрит такими объяснениями отсутствия воинов: «взят в полон», «убит», «ранен», «постригся». Но то все причины уважительные, если же дворяне не являлись на службу без объяснений, их ожидал царский гнев. «…Князей и бояр и всех, кто обязан был идти на войну, но оставался еще дома, он приказал за приставами гнать из их имений в стан; у некоторых непокорных он велел отнять поместья, некоторых бросить в тюрьмы, а некоторых, по его приказу, так выпороли плетьми, что кожа у них на спине до того полопалась, что на ней не видно было живого места, — писал очевидец событий. — …Почувствовав такую суровость, никто из тех, кому надлежало быть в стане, не захотел, чтобы его схватили дома…»[91] Применение столь суровых мер объясняется тем, что ехать в войско никто не торопился, поэтому собрать его удалось лишь к середине ноября.

В сентябре 1604 года самозванец с небольшими силами приблизился к московским рубежам. На правом берегу Десны находились пограничные города Чернигов, Новгород-Северский, Моравск. В случае их захвата перед самозванцем открывалось несколько дорог, по которым можно было идти в центр страны: одна проходила от Новгорода-Северского на Брянск и Калугу; другая, именуемая «посольской», шла от Путивля на Рыльск, Кромы, Орел, Мценск и дальше также на Калугу или Тулу. Была еще и так называемая Крымская дорога, по которой ходили на русские земли крымские татары: от пограничного Царева-Борисова, основанного Годуновым на берегу Северского Донца, далее к Белгороду, Ельцу и Веневу.

Многие города по мере продвижения самозванца от границы вглубь страны переходили на его сторону; он еще и не начал свой поход, как ему присягнули жители Моравска, вскоре к ним присоединились черниговцы. В течение октября Лжедмитрию сдались Путивль, Рыльск, Курск, Кромы; к ужасу Годунова, вслед за ними последовали Белгород, Царев-Борисов и другие опорные пограничные крепости. Лагерь самозванца в Кромах пополнялся каждый день перебежчиками из царского войска. Конрад Буссов, немец на службе у Бориса Годунова, написал о царском войске: «Стояли они там около трех месяцев, расстреляли много пороха и свинца и ничего не добились, ибо слишком много у них было измены, и она с каждым днем усиливалась»[92]. Дело дошло до того, что посланный самозванцем обоз с продовольствием — сотни саней — и отряд в 500 казаков, их сопровождавший, беспрепятственно и совершенно безнаказанно прошли мимо царских войск, пока наконец кто-то не обратил на них внимание. Нежелание царского войска сражаться с отрядами самозванца замечали многие наемники на службе Годунова. По словам опытного в военном деле Ж. Маржерета, воеводы преследовали противника «так медленно, что можно было подумать, что они не хотят встретиться». Царь был потрясен захлестнувшей войско волной измены.

Почти во всех городах измена начиналась с мятежа казаков, стрельцов и служилых людей. Восставшие захватывали воевод и тащили их к «Дмитрию Ивановичу» — кого за бороду на веревке, как, например, воеводу Путивля окольничего М. М. Салтыкова, или связанным, как воеводу Рыльска Г. Б. Рощу-Долгорукого и его помощника голову Я. Змеева. Кстати, спустя короткое время двое последних снова были посланы в Рыльск, теперь уже воеводами Дмитрия. Опасаясь казни за измену, они обороняли город от верных Годунову войск насмерть, за что были впоследствии пожалованы и награждены самозванцем, а вот Салтыков ничего от него не получил — отказался присягать и пребывал пленником.

Воеводой Чернигова был двоюродный дядя Михаила Скопина — Иван Андреевич Татев. Он руководил обороной города до тех пор, пока не взбунтовались городские посады. Автор «Нового летописца» так описывает развернувшиеся в городе события: «…и приидоша ж вси ратные люди, и его (Татева. — Н. П.) поимаше, и сами здалися к ростриге». Вместе с Татевым захватили и других воевод — одних ранили, других отправили в тюрьму. Когда самозванец приказал привести пленных воевод к кресту, дворянин Н. С. Воронцов-Вельяминов отказался наотрез и был здесь же, на месте, убит. После такого показательного правосудия остальные воеводы уже не сопротивлялись.

В ставку самозванца в Путивле привели из Белгорода пленного воеводу князя Бориса Михайловича Лыкова, из Царева-Борисова — родного дядю Скопина, воеводу князя Бориса Петровича Татева[93]. Вскоре Годунова ждал еще один удар: отправленные им для укрепления гарнизона в Царев-Борисов 500 московских стрельцов перешли на сторону самозванца.

А что Скопин, воевал ли он с самозванцем? В «Росписи» войска, отправленного против самозванца в 1604 году, упоминаются воины, собранные с земель Михаила Скопина — со всех имевшихся у него поместий и вотчин: «Князя Михаила княж Васильева сына Скопина Шуйского 56 человек конных»[94]. Заметим, число немалое, требовавшее больших средств. Тем более что воины должны были являться не только «конны», но и «оружны», с припасами для себя и лошадей. Для сравнения: дядя Скопина Иван Иванович Шуйский выставил 12 человек конных, Иван Васильевич Голицын — девять человек. Больше Скопина — 60 человек — смог отправить в войско только один человек — князь Федор Иванович Шереметев.

Поставленные Скопиным воины определялись в полк правой руки, которым командовал его родственник по отцу Д. И. Шуйский. Однако сам Михаил в росписи войска не значится, не встречаем мы его имени и в сообщениях о последующих сражениях с отрядами самозванца.

Почему молодой Скопин не явился в войско, набираемое по многократным напоминаниям царя? Причин тому может быть несколько. Первая: серьезные поручения государя. Однако по молодости лет князь Михаил вряд ли мог их получить, к тому времени ему не исполнилось еще и восемнадцати лет. К тому же обязанности стольника вовсе не освобождали его от несения службы. Причина вторая: внезапная болезнь. Но в таком случае рядом с именем воина стояла бы соответствующая запись (как, впрочем, и в случае важного поручения). К тому же уважительной причиной признавалось лишь тяжкое ранение. Судя же по описаниям современников и изображению на портрете, Михаил был человеком богатырского сложения и крепкого здоровья.

И, наконец, причина третья — семейная. В Москву к моменту набора войска уже дошли сведения о первых сражениях с войском «Дмитрия Ивановича», и сведения были неутешительные. Алена Петровна знала, что ее родной брат, не сумевший оборонить пограничную крепость, или, как поговаривали злые языки, намеренно ее сдавший, сидел в плену у новоявленного царевича, двоюродный — там же. Оба, как было известно, принесли присягу самозванцу, то есть признали его. Автор «Иного сказания» назовет сражения между войсками самозванца и Бориса Годунова «борьбой проклятого еретика со святоубийцею». Но на чьей стороне была правда? И чем завершится их противостояние? Этого никто не знал. И вот в такой неясный, тяжелый и смутный момент отправлять единственного сына в войско, в которое и опытные вояки не спешат прибыть?! Может быть, подождать, пока все прояснится, сославшись на молодость Михаила?! А чтобы царь не гневался, собрать, не мешкая, людей в войско, и побольше, закрывая рты всем, кто может задать неприятные вопросы.

Обычный отряд боевых холопов, по средневековым меркам сравнимый с рыцарским копьем, по современным — с отделением, составлял 10–12 человек. Алена Петровна отдала распоряжение снарядить в войско практически взвод — 56 конных воинов.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Скопин-Шуйский"

Книги похожие на "Скопин-Шуйский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Наталья Петрова - Скопин-Шуйский"

Отзывы читателей о книге "Скопин-Шуйский", комментарии и мнения людей о произведении.