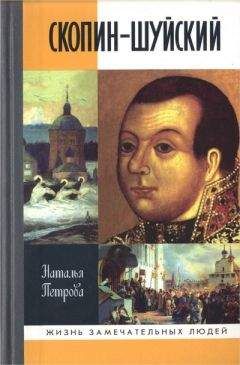

Наталья Петрова - Скопин-Шуйский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Скопин-Шуйский"

Описание и краткое содержание "Скопин-Шуйский" читать бесплатно онлайн.

В череде злодейств и предательств, которыми так богата история Смутного времени начала XVII века, князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский (1586–1610) являет собой один из немногих образцов доблести и чести. Замечательный полководец и умелый дипломат, он сумел очистить Московское государство от сторонников Тушинского вора, и в марте 1610 года — за два с половиной года до подвига Минина и Пожарского! — Москва с ликованием встречала его как своего избавителя. Князь пользовался всеобщей любовью, и кто знает, как повернулась бы история России и скольких бед и несчастий можно было бы избежать, если бы молодой и полный сил воевода, которому не исполнилось и двадцати четырех лет, не умер бы от загадочной и страшной болезни, по слухам отравленный завистниками, своими родичами, не желавшими делиться с ним властью… Автор книги, предлагаемой вниманию читателю, с нескрываемой любовью пишет о своем герое, воссоздавая историю его жизни на фоне драматических и трагических событий, происходивших тогда в России и за ее пределами.

Московское правительство пыталось извлечь пользу от пребывания у своих границ такой воинственной и трудно управляемой массы людей: договаривались с ними об охране границ от ногайских и татарских набегов, посылали им порох и зерно. Служилых казаков стали называть городовыми, им все чаще поручали приглядывать за Азовом и сопровождать московских послов через Дикое поле. В конце XVI века таких казаков насчитывалось около пяти-шести тысяч[84].

Иными были «верховые», или вольные, казаки, селившиеся в верховьях Дона. Они жили в основном разбоем внутри Дикого поля или войной, все равно с кем, — «где бы ни воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному человеку быть без битвы»[85]. Поход против турок, поляков или грабеж русских купцов был для них привычным делом. К концу XVI века вольные казаки уже селились не только на Дону, их станицы возникали по обоим берегам Волги, они проникали на Яик и Терек. В это время их насчитывалось от восьми до десяти тысяч[86]. «Верховые» кичились перед «служилыми», или «низовыми», казаками своей вольностью, дорожили ею и гордились, что они не несут ни перед кем никаких обязанностей. «Докажите начальству, что вы не ясачные татары, не пахотные солдаты, а вольные люди, славные яицкие казаки», — учили атаманы молодых казаков.

В казацкой вольной среде нередко возникали обвинения в «измене», под которыми понималось нарушение казачьих традиций, служба «басурманам», а позже — хула на царя. За коротким «слушанием» дела на казацком круге сразу следовало наказание, как правило, оно было единственным — смертная казнь. Осужденного забивали дубинами или камнями, тело сбрасывали в реку, а имущество делили между собой. За годы Смуты нравы казацкой среды и принцип — «кто силен, тот и прав» невольно перенимали и другие сословия, прежде всего служилые люди «по прибору». Право кулака, как единственного средства восстановления справедливости, грабежи и насилия придавали восставшим неслыханную прежде дерзость в речах и поступках.

Все попытки Бориса Годунова договориться с казаками о службе закончились провалом. Посланного из Москвы Петра Хрущова в первый раз казаки отправили обратно, а во второй, когда уже у границ появился самозванец, связали и привезли пленником к «царю Димитрию». И понятно почему: своеволие было основой жизненного уклада казаков, они не привыкли признавать над собой никакой власти, решения они принимали «кругом» на майдане и лишь на время военных походов избирали атаманов, есаулов, сотников и пятидесятников[87].

Именно казаки и сыграют одну из главных ролей в Смутную эпоху. Легко избирая и смещая своих военных вождей, они таким способом будут стремиться возводить на престол и низвергать своею волей царей и дух этой вольницы разнесут от границ вглубь страны. Обуздать стихию вольницы непросто, но можно использовать ее в своих целях, что и предпринимали многие авантюристы и самозванцы Смутного времени.

Поход против самозванца

15 мая 1591 года в Угличе произошла трагедия, имевшая тяжелые и кровавые последствия для всей страны. Девятилетний царевич Дмитрий играл вместе со своими сверстниками на заднем дворе в «тычку»: в очерченный круг мальчики поочередно бросали нож, который должен был воткнуться лезвием в землю. Внезапно раздался крик. Выбежавшая на крыльцо терема мать царевича Мария Нагая увидела своего сына с перерезанным горлом, всего в крови, на руках кормилицы. Мария заголосила, завыла, стала рвать на себе волосы, и в этот момент кто-то ударил в набатный колокол.

Дмитрий был рожден в 1581 году в последнем браке Ивана IV с Марией Федоровной Нагой. После смерти Ивана Грозного царевича Дмитрия вместе с матерью отправили в Углич, в выделенный им по завещанию удел. При них состоял соответствующий их положению двор, недостатка они ни в чем не знали, но мальчик временами мог «иступати умом и телом оцепеневати», то есть страдал падучей болезнью — так именовали тогда эпилепсию. Несмотря на свой недуг, он должен был занять престол после своего старшего брата Федора Ивановича, у которого к тому времени не было наследников.

На звук колокола встревоженные горожане начали собираться на дворе у княжеского терема, прискакал брат царицы Михаил Нагой. Когда жители узнали о случившемся, то в гневе подняли восстание, обвинив в преступлении доверенных людей и посланцев Годунова — Битяговского и его сына. Недолго думая, толпа возмущенных горожан схватила дьяка с сыном и растерзала их, после чего разгромила Приказную избу и убила еще нескольких человек, заподозренных в убийстве Дмитрия. Когда через четыре дня из Москвы приехала следственная комиссия, то она разбирала уже не только причины смерти царевича, но и обстоятельства гибели государевых людей. Виновных в гибели Дмитрия так и не смогли установить, зато глава следственной комиссии, ловкий и склонный к интригам князь Василий Иванович Шуйский, сумел и дело завершить, и царю Борису Годунову угодить: было объявлено, что-де «царевич сам ножичком покололся, летячи на землю», а случилось то «нерадением Нагих». Впоследствии Василий будет трижды свидетельствовать о происшедших событиях, всякий раз меняя свои показания. После его третьей клятвы современник напишет: «Людие же о сем никако никому же веры не яша, ни святейшему патриарху, ни князю Василию Ивановичу Шуйскому»[88].

А вот жителей Углича, обвиненных в убийстве сына и отца Битяговских, наказали жестоко: иных казнили, иных секли кнутом, некоторым рвали языки и ссылали в Сибирь. Царицу Марию, в наказание за недосмотр своего сына, постригли в монахини под именем Марфа и отправили в дальний монастырь. Подвергли наказанию даже набатный колокол, возвестивший о гибели царевича, — его били кнутом, вырвали язык и отвезли в город Тобольск.

Несмотря на то, что расследование не обнаружило причастности Годунова к смерти царевича, народная молва упорно приписывала ему это убийство и называла грядущие события «возмездием» царю Борису. Как написал современник событий дьяк Иван Тимофеев, «вси тогда онемеша и равно ему попустиша и безгласни бо быша, яко рыбы». Видно, в колокол тот набатный ударили в Угличе, а звон от него пошел по всей России, породив смятение в людских умах и сердцах…

В то время когда Михаил Скопин в чине стольника провозглашал в Москве «здравицы» царю и гостям, у границ России объявился «воскресший» царевич Дмитрий Иванович, предъявивший права на престол. Свое движение по избранным ими дорогам Скопин и самозванец начнут почти одновременно. Их пути пересекутся в высшей точке: один займет вожделенный престол, другой примет присягу и будет ему честно служить; оба уйдут из жизни молодыми. Но финал их краткой жизни будет противоположным: самозванца ожидает позорный конец, Скопин же примет смерть как герой и скончается в зените своей славы.

Кем был на самом деле «царевич Димитрий», историки выясняют до сих пор: одни считают его бывшим монахом — «ростригой» Григорием Отрепьевым; другие высказывают сомнения в том, что самозванец и Отрепьев — одно лицо. Не будем углубляться в проблему выяснения личности самозванца, повторим лишь вслед за исследователем Смуты С. Ф. Платоновым его осторожное высказывание по этому поводу: «Мы не имеем надежды ни распутать, ни даже разрубить этот таинственный гордиев узел, и считаем себя не столь счастливыми, как те писатели, для которых все ясно в истории ложного Дмитрия»[89]. Очевидно другое: появление претендента на престол явно легло на благодатную почву, Смута рождалась во внутренних проблемах государства. «Димитрий я иль нет, — что им за дело? / Но я предлог раздоров и войны», — прозорливо заметил А. С. Пушкин устами своего героя.

Самозванство как явление взросло не на отечественной почве, и не в XVII веке. В России три его мощные волны рождались в первую очередь неясностью престолонаследия: в начале XVII века, когда прервалась династия Рюриковичей, во второй половине XVIII — после убийства Петра III и в первой четверти XIX — в период междуцарствия. Особенно примечательно в этом отношении начало XVII века, когда впервые в истории России появляется выбранный государь, — именно в этом событии коренятся истоки Смуты.

Когда царю Борису донесли о появлении «царевича», его и прежде неуемная подозрительность усилилась до болезненности. «Борис с тех пор целые дни только и делал, что пытал и мучил по этому поводу», — записал современник. Он и раньше стремился свои неудачи объяснять «происками бояр», и явление самозванца сразу объявил делом их рук. Однако кем бы ни был «спасшийся» царевич, с опасностью необходимо было бороться, и царь издал указ о сборе войска.

Войско того времени состояло из пехоты, конницы, артиллерии (или, как тогда говорили, «наряда») и вспомогательных отрядов. Пехоту составляли стрельцы, даточные люди — их собирали в основном с монастырских и церковных земель, — служащие в городах казаки и, в случае необходимости, боевые холопы дворян.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Скопин-Шуйский"

Книги похожие на "Скопин-Шуйский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Наталья Петрова - Скопин-Шуйский"

Отзывы читателей о книге "Скопин-Шуйский", комментарии и мнения людей о произведении.