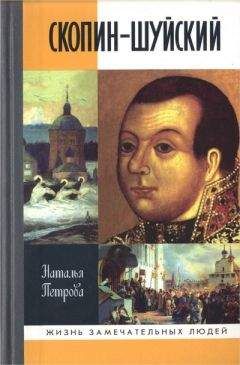

Наталья Петрова - Скопин-Шуйский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Скопин-Шуйский"

Описание и краткое содержание "Скопин-Шуйский" читать бесплатно онлайн.

В череде злодейств и предательств, которыми так богата история Смутного времени начала XVII века, князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский (1586–1610) являет собой один из немногих образцов доблести и чести. Замечательный полководец и умелый дипломат, он сумел очистить Московское государство от сторонников Тушинского вора, и в марте 1610 года — за два с половиной года до подвига Минина и Пожарского! — Москва с ликованием встречала его как своего избавителя. Князь пользовался всеобщей любовью, и кто знает, как повернулась бы история России и скольких бед и несчастий можно было бы избежать, если бы молодой и полный сил воевода, которому не исполнилось и двадцати четырех лет, не умер бы от загадочной и страшной болезни, по слухам отравленный завистниками, своими родичами, не желавшими делиться с ним властью… Автор книги, предлагаемой вниманию читателю, с нескрываемой любовью пишет о своем герое, воссоздавая историю его жизни на фоне драматических и трагических событий, происходивших тогда в России и за ее пределами.

— Великий государь жалует тебя своим государевым жалованием — подает тебе чарку государева винца, — кланялся стольник в сторону оделенного милостью гостя.

Отмеченный вниманием государя гость вставал, кланялся государю и принимал чарку, вместе с ним кланялись и сидящие рядом гости. На торжественных обедах по случаю приема послов произносили тосты за здоровье и братскую любовь государя, которого представлял посол, а потом за здоровье царя. Так что стольник Скопин на царском обеде 1604 года произносил тосты в честь персидского шаха Аббаса I и здравицу Борису Годунову. Как вспоминали послы, порой провозглашение стольниками «подач» и заздравные тосты шли так часто, что гости едва успевали есть. Тех, кто не всегда соизмерял свои возможности с количеством подносимых чаш, на следующий день по распоряжению царя навещали те же стольники, справляясь о их здоровье.

В одеждах из золотой и серебряной парчи, с высокими, украшенными драгоценными камнями и жемчугом воротниками, в горлатных шапках, стольники то и дело провозглашали здравицы и придавали и без того церемонному пиру еще большую торжественность[75]. Михаил, которому не исполнилось в тот год еще и семнадцати лет, выделялся среди других придворных своим высоким, не по летам, ростом и статным сложением: «велик бо возрастом телес своих по Давиду пророку паче сынов человеческих»[76].

На пире по случаю приезда персидского посольства взгляды всех гостей невольно приковывал к себе дар шаха Аббаса I «брату московскому» Борису Годунову: это был золотой трон древних персидских государей, который привез персидский посол Лачин-Бек. Похожий на высокий табурет с низкой спинкой, весь окованный золотыми листьями с тисненным по ним узором, трон жарко горел отраженным в нем пламенем сотен свечей, освещавших Грановитую палату. Богато украшенный бирюзой, поражавший великолепием и роскошью, он тем не менее оставался изящным, что говорило о тонком понимании искусства и несомненном таланте изготовивших его древних мастеров.

За что же такой дар был послан русскому царю из Персии? Стольник Скопин слышал от посольских дьяков, что особенная любовь Аббаса к России возникла не случайно — дело было в Иверии, которую шах хотел прибрать к своим рукам. Но Годунов, благосклонно приняв трон, все же отдавать персам христианскую Грузию за подарки не собирался[77]. Михаил еще с детства отличался живым умом и любознательностью, его интересовали подробности жизни других народов, дальние земли, военные походы. Слушая рассказы о дальней Грузии, Михаил Скопин мечтал: вот бы отправиться воевать против турков или персов! Да и какой сын боярский не мечтает о военных походах и сражениях в шестнадцать лет.

Но кроме «смотрения» за столами стольник Скопин никаких поручений при Годунове не получал. Документы ли утрачены, или же не было самих поручений юному Михаилу — неизвестно. Хотя другие стольники несли службу в приказах, отличались в посольской и военной службе; в крупных, занимавших важное стратегическое положение городах были помощниками воевод, а в небольших городках — даже воеводами. Но и оставаясь при дворе, молодой Скопин набирался опыта, проходил школу придворной жизни, — стольники составляли в то время своеобразную «гвардию» государя, — и таким образом готовился к самостоятельной государственной деятельности[78].

А между тем наступало время, о котором, по словам очевидца, «невозможно… исписати или реши языком или помыслити умом, яко смутися Руская земля между собою бранию»[79].

Относительно благополучные начальные годы правления Годунова прервались целой полосой голодных лет. В 1600 году случился неурожай: ранние августовские заморозки побили еще не убранные рожь, пшеницу, овес. Неурожайные годы не были редкостью, обычно запасы хлеба позволяли дожить до следующего урожая. Но весной и летом следующего, 1602 года сначала землю залили дожди, а потом и вовсе ударили холода, и те озимые, что не успели вымокнуть, вымерзли. В стране начался голод, а вскоре появились и его вечные спутники — эпидемии холеры и чумы. «Того же лета грех ради наших глад бысть по всей земле Рустей… И многое бесчисленное множество от того гладу изомроша людей, ядуще же тогда псину и мертвичину и ину скаредину, ея же и писати нелеть, а ржи четверть купиша тогда по три рубли и свыше…»[80]

Владельцы холопов, чтобы избавиться от лишних ртов, отпускали своих людей со дворов, и те бродили по дорогам, побираясь. По словам Авраама Палицына, за неполных три года только в одной Москве погребли 127 тысяч человек. Современники описывают страшные картины голода. «Многие в городах лежали мертвые на улицах, многие на дорогах и тропинках с травой или соломой во рту. Многие ели кору, траву или корни и тем утоляли голод. Многие ели навоз и другие отбросы. Многие лизали с земли кровь, которая сочилась из убитых животных. Многие ели конину, кошек и крыс»[81], — написал швед Петр Петрей. Случались вещи и более чудовищные. «Довольно привычно было видеть, как муж покидал жену и детей, жена умерщвляла мужа, мать — детей, чтобы их съесть»[82], — поведал француз Жак Маржерет.

Иностранцы смотрят на бедствия чужой страны глазами сторонних наблюдателей, и редко их взгляд бывал беспристрастным. На Россию они высокомерно взирали как на недоразвитую Европу, не любя и презирая ее жителей, скрывать свое отношение к ней они и не пытались. Нелюбовь не только не делает взгляд «свежим», но и вообще не позволяет увидеть и уж тем более понять многое. Тот, кто хотел найти в стране лишь подтверждение дикости нравов ее жителей, конечно, увидел только недостатки, а постигшие ее народ беды расписал до кошмара. Ужаснувшись невиданным голодомором начала XVII века, иностранцы прошли мимо случаев мужества и человеколюбия того же времени.

Их современницей была Ульяна Осорьина, вдова муромского дворянина. Известная с юных лет своим «нищелюбием» и помощью обездоленным, в голодные годы она и сама, уже будучи немолодой женщиной, оказалась в нищете. Однако, как вспоминали позже ее домочадцы, в отчаяние она не впала, даже наоборот, вселяла спокойствие и уверенность в других. По ее совету в доме начали печь хлеб с примесью лебеды и древесной коры, «и молитвою ея бысть хлеб сладок». Испеченного хлеба хватало не только для всей семьи, но еще и для всех приходивших просить милостыню. По словам нищих, вкуснее ее хлеба нигде они больше не едали: «Много села обидохом и чисты хлебы приемлем, а такова всладость не наедаемся, яко сладок хлеб у вдовы сея»[83]. Так тяжелые минуты упадка человеческого духа соседствуют рядом с примерами его необыкновенного возвышения, тем рождая картину ушедшей эпохи во всей ее полноте.

Правительство пыталось бороться с бедствием: было приказано раздавать хлеб голодающим из царских житниц, холопам начали выдавать «отпускные», чтобы им было на что кормиться. Но, как часто бывает, благое начинание обернулось еще бо́льшим бедствием: чиновники, ответственные за раздачу муки и денег голодающим, присваивали их себе, розданное из государственных закромов зерно попадало к перекупщикам, а богатые владельцы зерна, имевшие запасы, воспользовались голодом и взвинтили цены.

Что же оставалось делать несчастным? Одни ударялись в разбой, «богатых домы грабили и разбивали и зажигали». В 1603 года Михаил Скопин слышал ходившие по Москве страшные вести о том, как в окрестностях города объявился разбойный атаман Хлопко. Его отряд из беглых холопов и казаков сражался с посланным против них войском по всем правилам воинской науки, в бою с ними был убит окольничий Иван Басманов. Схваченных вместе с раненым атаманом разбойников казнили, — москвичи ходили смотреть на плененного атамана, — уцелевшие в бою разбойники бежали в Северскую землю.

Польские и Северские, как их называли тогда, земли — на границе с Польшей по левому берегу Днепра, от Десны до верховьев Северского Донца — меньше пострадали от голода и издавна принимали к себе всех беглых. «С Дону выдачи нет», — говорили тогда хозяева этих мест казаки.

Слово «казак» в переводе с тюркского означает «свободный, независимый человек». Казаками именовали в те годы вольных людей, которые «гуляли», где хотели. Жили они вплоть до конца XVII века в основном промыслами — охотой, рыбалкой, бортничеством. Земледелием им было заниматься запрещено, оно наносило «урон военной службе». Впрочем, охотились казаки чаще не на дичь, а на проезжавших по большим дорогам купцов и послов; если случалось брать важных и богатых пленников, то за них просили выкуп. Заселяемое казаками поле у южных границ страны именовали Диким, через него люди торговые и служилые без крайней нужды старались не ездить. Для казаков была «чужая головушка полушка, да и своя шейка — копейка».

Московское правительство пыталось извлечь пользу от пребывания у своих границ такой воинственной и трудно управляемой массы людей: договаривались с ними об охране границ от ногайских и татарских набегов, посылали им порох и зерно. Служилых казаков стали называть городовыми, им все чаще поручали приглядывать за Азовом и сопровождать московских послов через Дикое поле. В конце XVI века таких казаков насчитывалось около пяти-шести тысяч[84].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Скопин-Шуйский"

Книги похожие на "Скопин-Шуйский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Наталья Петрова - Скопин-Шуйский"

Отзывы читателей о книге "Скопин-Шуйский", комментарии и мнения людей о произведении.