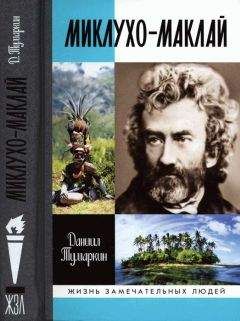

Даниил Тумаркин - Миклухо-Маклай. Две жизни «белого папуаса»

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Миклухо-Маклай. Две жизни «белого папуаса»"

Описание и краткое содержание "Миклухо-Маклай. Две жизни «белого папуаса»" читать бесплатно онлайн.

В самой фамилии Николая Миклухо-Маклая слышится эхо дальних странствий, звучит голос судьбы, отправившей потомка украинских казаков и немецких врачей на далекую Новую Гвинею, жители которой до сих пор вспоминают о русском «человеке с Луны». Первым из ученых посетив труднодоступные районы Океании и Юго-Восточной Азии, Миклухо-Маклай самоотверженно, порой с опасностью для жизни, изучал их природу и население. Его исследования имеют не только научную ценность — в эпоху колониальных захватов он неустанно призывал видеть в «дикарях» людей, беречь их самобытную культуру. «Белому папуасу» посвящено немало книг, вышедших в России и за рубежом, но многие моменты его биографии до сих пор остаются непроясненными. Новое жизнеописание Миклухо-Маклая, созданное известным этнографом Даниилом Тумаркиным, — итог многолетних изысканий, подробно освещающих недолгую, но яркую жизнь выдающегося ученого-гуманиста.

Как мог опытный путешественник добиваться создания русской переселенческой колонии в «группе островов М»? Сам он не посещал архипелаг Гилберта и соседние гроздья атоллов, но должен был представлять их специфику хотя бы из статей в немецких географических журналах. Так что дело не в его неосведомленности, а в роковом сплетении внешних факторов и особенностей его психического склада. Человек импульсивный, мечтатель, неспособный трезво просчитывать отдаленные последствия своих шагов, к тому же склонный полагаться на русское «авось», Николай Николаевич сам загнал себя в угол осенью 1886 года, когда выяснилась невозможность устройства переселенческой колонии на Берегу Маклая. Быстро ухудшающееся здоровье, лихорадочные усилия по спешной подготовке к печати своих экспедиционных дневников, хлопоты по устройству этнологической выставки и чтению публичных лекций… В его воспаленном мозгу возник проект, который мог стать непоправимым. Взвешенный консерватизм царских сановников, особенно членов Особого комитета, предотвратил эту авантюру. Вспоминается пословица: «Нет худа без добра».

Обострение загадочной болезни

Уже вскоре по приезде путешественника в Петербург журналисты обратили внимание на перемены, которые произошли в нем за четыре года, со времени его предыдущего посещения России. «Мы настолько были поражены его дряхлым внешним видом, что когда он приветливо вышел к нам, несколько секунд не могли опомниться, — сообщил в июне 1886 года в одной из московских газет литератор и врач Н.Н. Вакуловский. — Перед нами стоял <…> пожилой человек <…> крайне исхудалый, с желтизною кожи, морщинами, проседью в волосах и в кругло подстриженной бороде»[944]. Здоровье Миклухо-Маклая продолжало ухудшаться, но, поглощенный подготовкой к печати своих дневников, проведением выставки, чтением публичных лекций и, главное, хлопотами по колонизационному проекту, ученый превозмогал телесные страдания. Однако, когда в конце декабря стало известно, что проект Миклухо-Маклая окончательно отклонен царем, в нем словно что-то надломилось.

Уже давно беспокоившие его боли значительно усилились и сконцентрировались в правой стороне лица; в феврале там появился отек.

В марте 1887 года Миклухо-Маклай написал своему другу с юношеских лет профессору-медику И.Р. Тарханову, что изнемогает «от сильной боли в лице, особенно в нижней челюсти. Выдернутый зуб весьма мало изменил status quo, и сильная опухоль нижней части щеки и покровов правой стороны нижней челюсти почти что не опала»[945]. Врачи, лечившие ученого, в том числе пользовавшийся большой известностью профессор Дмитрий Иванович Кошлаков, не смогли разобраться в его болезни и в соответствии с медицинскими представлениями того времени приписали мучившие его боли ревматизму и невралгии. Лишь 75 лет спустя, в 1962 году, рентгено-анатомическое исследование черепа Миклухо-Маклая выявило «картину ракового поражения с локализацией в области правого нижнечелюстного канала», причем «поражение нижнечелюстного сустава было связано с поражением нижней ветви тройничного нерва»[946]. Как уже упоминалось, еще в 1875 году Николай Николаевич написал о первых проявлениях этого недуга («невралгии тройничного нерва») профессору Вирхову. С годами воспаление тройничного нерва — то усиливаясь, то ослабевая — приобрело злокачественный характер[947]. Физиотерапевтические процедуры, назначавшиеся ученому, лишь ускоряли течение болезни и приближали трагический конец.

К концу 1886 года первый том дневников был в основном подготовлен к печати. Однако Миклухо-Маклаю, по-видимому, не удалось начать систематическую работу над вторым томом. Ради заработка он, превозмогая болезнь, обработал дневниковые записи о своем последнем посещении Батавии; вскоре этот очерк появился в журнале «Книжки "Недели"». Помимо интересных биографических сведений он содержит анализ этнополитической ситуации в Нидерландской Индии — одну из первых попыток такого рода в отечественной литературе.

Миклухо-Маклай понимал, что ввиду «сильного нездоровья» его работа над подготовкой и изданием дневников может затянуться «на неопределенное время». «Соображая все, что мне осталось сделать, — сообщил он общему собранию РГО в феврале 1887 года, — не упуская из вида и самого печатания обоих томов с их дополнениями, рисунками и картами, я, не без сожаления, должен сознаться, что двух третей работы еще не сделано»[948]. Между тем длительная жизнь «на два дома» была ему просто не по карману. Миклухо-Маклай решил съездить в Сидней и перевезти семью в Россию. Пришлось снова обращаться за финансовой помощью к царю, и Александр III распорядился выдать ему на эту поездку 400 фунтов[949].

Путешественник предполагал выехать из Петербурга в конце февраля и по пути в Австралию посетить Западную Европу, чтобы в Берлине попытаться решить вопрос о своей «недвижимости» на Берегу Маклая. Николай Николаевич продолжал настаивать на признании своих прав на несколько небольших земельных участков прежде всего потому, что даже его символическое присутствие на Берегу Маклая могло бы оказывать сдерживающее влияние на немецких колонистов и помогать ему защищать интересы своих темнокожих друзей. Из опубликованного в «Кронштадтском вестнике» извлечения из рапорта командира клипера «Вестник», который, совершая «ознакомительное» плавание по Тихому океану, зашел в июне 1886 года в залив Астролябия, Миклухо-Маклай узнал, что немецкие колонисты уже обосновались в бухте Порт-Константин, валят там лес, расчищая место для плантации, и находятся в неприязненных отношениях с папуасами, которые «благодаря отсутствию у них огнестрельного оружия <…> не решаются на открытое нападение»[950].

Откликаясь на просьбу Миклухо-Маклая, Гире отправил русскому послу в Берлине депешу с просьбой оказать Миклухо-Маклаю содействие в его переговорах с германскими властями. Но уже не было сил на трудные переговоры в Берлине. Как писал путешественник в марте 1887 года, «мое нездоровье принуждает меня все еще не выходить почти из комнаты и откладывать со дня на день мой отъезд»[951]. Он решился выехать из столицы лишь 17 марта, причем отправился кратчайшим путем: «прямо в Одессу (3 дня), затем в Порт-Саид (7 дней) и затем в Сидней (дней 25)»[952].

Миклухо-Маклай надеялся, что «перемена климата, жара тропиков, спокойствие и far niente на корабле <…> благотворно повлияют на мое здоровье»[953]. Но эта надежда не оправдалась. В начале мая, приближаясь к Австралии, он писал Наталии Герцен: «Мы уже покидаем тропики, а я не вижу явного улучшения в своем состоянии. Мой ревматизм, моя несчастная невралгия меня беспокоят днем и ночью и, таким образом, во время путешествия я не мог работать»[954]. Однако путешественник не терял присутствия духа и в том же письме сообщил о своих планах выпустить подготавливаемый труд в переводах на английский и французский языки.

Николай Николаевич скучал по жене и сыновьям и, несомненно, неоднократно писал Маргерит из далекой России, слал «каблограммы» по дороге в Австралию, но до нас не дошло ни одно из этих посланий. Зато в архиве сохранились два ответных письма Маргерит, исполненные нежной любви, ожидания встречи и готовности в любой момент к отъезду в Россию. Более раннее датировано 25 января 1887 года: «При мысли увидеть тебя я чувствую себя такой счастливой. Еще не могу это ясно себе представить и ощущаю себя взволнованной с самого утра. <…> Я буду совершенно готова уехать с тобой, когда ты захочешь. <…> Со своей стороны я подготовлю все. <…> Меня очень радует мысль, что ты сам приедешь за мной… До скорого свидания, мой любимый»[955].

Второе письмо окрашено в светлые, но грустные тона. «Страшно огорчена известием о твоей болезни, мой бедный, мой любимый, — писала Маргерит 1 мая. — Вчера я получила твое письмо от 12 марта, в котором ты описываешь свои страдания. Невралгические боли, конечно, невыносимы. Очень беспокоюсь о тебе и так хочу скорее встретиться с тобой, мой дорогой. <…> Очень боюсь, что пройдет еще много времени, пока ты поправишься от этой болезни, однако серьезно надеюсь, что путешествие пойдет тебе на пользу и не будет иметь никаких плохих последствий»[956]. Оба письма заканчивались близкой и понятной только им монограммой «N.B.D.C.S.U.».

Будучи осведомлена о том, что ее ожидает, Маргерит заблаговременно подготовилась к отъезду. Распродав мебель, посуду и другую утварь, Миклухо-Маклай с семьей уже 24 мая, через четыре дня после приезда в Сидней, отправился на том же пароходе «Неккар» в обратный путь. Объясняя такую поспешность, он писал, что не может откладывать публикацию дневников, ибо «здоровье мое постепенно ухудшается»[957].

Возвращение в Россию

Семейство покинуло пароход в Генуе и поездом выехало в Россию, сделав небольшую остановку в Вене. Здесь Николай и Маргерит вторично обвенчались, на сей раз по православному обряду, хотя это и не было обязательно после разрешения от Победоносцева. Четыре десятилетия священником посольской церкви в Вене был М.Ф. Раевский. Тесно взаимодействуя с русскими военными агентами, в том числе с Каульбарсом, отец Михаил не только выполнял пастырские обязанности, не только успешно вел миссионерскую деятельность по распространению православия на Балканах, но и отстаивал государственные интересы России в этом регионе. Раевский умер в 1884 году, и обряд венчания в посольской церкви провел его преемник, имя которого нам неизвестно. Но он подарил чете Маклай свою фотографию, которая ныне хранится в музее Маклея в Сиднее[958].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Миклухо-Маклай. Две жизни «белого папуаса»"

Книги похожие на "Миклухо-Маклай. Две жизни «белого папуаса»" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Даниил Тумаркин - Миклухо-Маклай. Две жизни «белого папуаса»"

Отзывы читателей о книге "Миклухо-Маклай. Две жизни «белого папуаса»", комментарии и мнения людей о произведении.