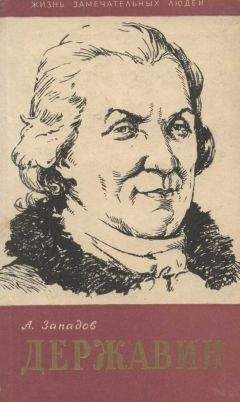

Арсений Замостьянов - Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..."

Описание и краткое содержание "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..." читать бесплатно онлайн.

Гаврила Романович Державин (1743–1816) — исполинская фигура в истории русской классической литературы. Но верстовыми столбами в его судьбе были, пожалуй, не книги, не оды, не собрания сочинений. Сам себя он ощущал в первую очередь государственным человеком. В разные годы Державин занимал высшие должности Российской империи: возглавлял Олонецкую и Тамбовскую губернии, был кабинет-секретарём императрицы Екатерины Великой, президентом Коммерц-коллегии, министром юстиции при императоре Александре. И при этом оставался первым поэтом Империи.

«Един есть Бог, един Державин» — так мог написать о себе только поистине гениальный поэт, и совершенно не важно, что это цитата из иронического по сути стихотворения.

Для многих из нас Державин остался в памяти лишь благодаря пушкинским строкам: уже на пороге смерти, «в гроб сходя», он «благословил» будущее «солнце нашей поэзии», лицеиста Пушкина. Но творчество самого Державина вовсе не устарело. Оно стало неожиданно актуальным в XX веке и остаётся таковым по сей день. «Многие дороги в России — литературные, политические, воинские — ведут к Державину» — так утверждает автор книги, историк и писатель Арсений Замостьянов.

знак информационной продукции 16+

К Львову применимо горделивое клише — «Человек эпохи Возрождения». Он был не только поэтом, прославленным архитектором и литератором, но вместе с Державиным участвовал в коммерческих предприятиях. А ещё — открывал для России расчудесное минеральное топливо. Искал уголь, чтобы «протопить вселенную». Впрочем, искали многие, а он ещё и находил.

Державин считал его мудрейшим из мудрых, поражался начитанности и ранней мудрости Николая Александровича. Он был на восемь лет моложе Державина, но страсть и способность к самообразованию давали ему право считаться едва ли не учителем Державина во многих областях.

«Сей человек принадлежал к отличным и немногим людям, потому что одарён был решительною чувствительностью к той изящности, которая, с быстротою молнии наполняя сладостно сердце, объясняется часто слезою, похищая слово. С сим редким и для многих непонятным чувством он был исполнен ума и знаний, любил науки и художества и отличался тонким и возвышенным вкусом, по которому никакой недостаток и никакое превосходство в художественном или словесном произведении укрыться от него не могло», — писал Державин в «Объяснении» к стихотворению «Памяти друга». «Сей человек» — даже этот расхожий оборот звучит с нежностью, когда речь идёт о Львове. Да, Державин переживёт младшего товарища, как и многих друзей.

С портрета на нас смотрит утончённый аристократ галантного века. Изображение Львова и на фарфоровой чашке выглядело бы уместным, и в иллюстрациях к какому-нибудь куртуазному французскому роману. История его женитьбы (которая аукнется и в судьбе Державина!) так и напрашивается в сентиментальный роман.

Львов тайно обвенчался с Марией Алексеевной Дьяковой — красавицей и актрисой. Три года её родители не признавали брак с нежеланным женихом. Всем Львов нравился, но тесть, обер-прокурор Алексей Дьяков, его невзлюбил.

К середине 1780-х годов Львов, вслед за Державиным, превратился во влиятельного и многообещающего вельможу. Его приблизил к себе А. А. Безбородко, к которому Державин относился противоречиво. Безбородко — в те времена уже граф, но ещё не князь — на всякий случай сделал «своим человеком» талантливого и обаятельного друга будущего певца Фелицы.

Львов отвергал тяжеловесную поэзию — инерцию классицистического «высокого штиля» — и бывал к ней беспощаден. И в архитектуре, и в литературе он был искателем золотого сечения, ценил чувство меры. Нагромождение излишеств разрушает гармонию — для Львова сие, как зубная боль. Рядом с Николаем Александровичем Державин выглядел эдаким неогранённым гением, грубоватым самородком. Считалось, что Державин даже азбучные правила стихосложения знает слабо. Львов «просвещал» старшего друга, но не впадал в гордыню: он ощущал недюжинную силу державинского дара. Да и Державин ещё солдатом проштудировал Ломоносова и кое-что понимал в стихосложении, просто до поры до времени скучноваты ему были филологические приседания. А репутация «дикаря» и «самородка» закрепилась за ним, потому что он никогда — даже в малейшей степени — не был и не выглядел снобом.

Львов, как и Державин, был поклонником русского фольклора, так называемой простонародной поэзии. Он помогал Ивану Прачу в составлении и публикации «Собрания народных русских песен» (1790). Львов увлекался анакреонтикой — и мотивы русской простонародной речи вкрапливал в переводы древнегреческого пиита. Вначале 1790-х Державин и Львов одновременно начали создавать русскую анакреонтику. По части критики именно Львов был лидером кружка. Он влиял на собратьев сильнее, чем они на него… Державин не обижался, когда друг вышучивал его новые строки, указывал на дисгармонию, на кургузые двусмысленности в стихах.

Однажды Николай Александрович написал Державину послание в стихах — написал, как умел: остроумно, гладко:

О друг отечества и мой,

Друг истины святой,

Глагол полуночных колоссов

Ещё тебе, ещё венец

Доблественных, надежных россов,

Внушенный силою певец!

Что древни барды и друиды,

Где вашей томной лиры честь?

У нас пером орла Алкиды

Монархам говорят нелесть,

Но, духом громы воспаляя

И словом молнии вращая,

Предвечной истины закон

Любви отечества стрелою,

На сердце огненной чертою

Изобразив, несут пред трон,

Блаженством общим упоенну,

Народным мужеством внушенну

Раскаянья, ни страху нет;

Слова его суть правды стрелы,

А щит — отечества пределы,

Убежище его — весь свет;

Где только солнца луч блистает,

Везде сын истины витает,

Везде с ним счастие живет.

Но кто, кто витязь сей венчанный?

Кто дела смелого творец,

Кто сей России сын избранный,

Стяжавший вечности венец?

Единым вздохом оскорбленных

Кто гром небесный воспалил

И каплей слез сердец смиренных

Удар на милость обратил;

Кто благодарных душ слезою,

Как розу, горнею росою

Порфиру царску окропил?

Любимого царя покою

Поставил твердою стеною

Сердец незыблемый оплот;

Любовь народную священну

На стражу верную бессменну

У царских утвердил ворот?

Кто словом душу возвышает,

Пленяет ум и слух прельщает,

Тому пролег и звездный путь…

Он душу Пиндара вмещает

В российскую алмазну грудь.

Вот такого Державина он и полюбил — русского Пиндара! Поэта, которому доступны и лирика, и героика. Даже скрипачу недостаточно быть просто виртуозом, нужен жар, нужно нечто необъяснимое, пленительное. В неогранённом Державине что-то посверкивало.

Львов иногда пытался переделать Державина на свой лад, но умел ценить и имперский размах, и политический азарт петербургского «мурзы». Державин для него — поэт, вставший вровень с государством, осмысливший его победы. Державину хотелось большего — он ведь и сатирик, и лирик, и философ в стихах…

Львов видел в Державине образец сильного нутряного дарования, неогранённый алмаз. Привлекал и боевой опыт бывшего гвардейца, сражавшегося с Пугачёвым, хотя Гаврила Романович редко вслух вспоминал о сражениях, лазутчиках и карательных операциях. Державин нуждался в литературных разговорах и впечатлениях, в слушателях и читателях…

Круг Хераскова казался Державину слишком чопорным. Чтобы сойтись с ними коротко, нужно было стать масоном, а Державин этого чурался. Другое дело — недавние гвардейцы, перешедшие в статскую службу. Среди них Державин оказался старшим — и это ему льстило. Молодого Капниста Державин помнил по гвардии. Отец его — бригадир, тоже Василий Капнист, — погиб при Гросс-Егерсдорфе. В юности Капнист получил недурственное домашнее образование, ему легко давались языки, а склонность к острословию превратила его в стихотворца.

Мечтательный Василий Капнист, подобно Львову, считался утончённо образованным парнасцем. В истории литературы он остался смелой комедией «Ябеда», в которой есть куплеты на все времена: «Бери, большой тут нет науки, / Бери, что только можно взять, / На что ж привешены нам руки, / Как не на то, чтоб брать, брать, брать». Спору нет, в жанре комедии он превзошёл всех друзей по славному литературному кружку.

Они бесстрашно (благо то бесстрашие было безопасным) критиковали официальных одописцев, прилежно выдающих продукцию к праздникам. Высмеивали сложившиеся шаблоны торжественной поэзии, возвышенный стиль, который был свежим во времена Ломоносова, а теперь казался нестерпимо фальшивым. В кружке Державина и Львова ценили изящество и остроумие (вовсе не обязательно развесёлое!). Правда, Державин не увлекался ниспровержением литературных авторитетов. Но и Капнист, осуждая Петрова и Рубана, иногда пробовал себя в жанре торжественной оды и высот не достиг. В 1886 году вышел высочайший указ о новой форме обращения к царствующей особе. Отныне нужно было называть себя не «рабами», а «верноподданными» или «верноподданнейшими». Исчезало и старинное понятие «челобитная». Капнист отозвался на это новшество одой «На истребление в России названия раба». Стихи вышли звучные и высокопарные — они мало отличались от тех, над которыми Капнист посмеивался:

Красуйся, счастлива Россия!

Восторгом радостным пылай;

Встречая времена златые,

Главу цветами увенчай,

В порфиру светлу облекися,

Веселья миром умастися.

На императрицу ода произвела скверное впечатление. По легенде, она воскликнула: «Вы хотите истребления рабства на деле? Довольно и слова!» Но это слишком анекдотично, чтобы быть правдой. Впрочем, анекдот в истории иногда оказывается существеннее и влиятельнее документа. Капнисту не удалось повторить путь Державина. При дворе его не признали, к престолу не приблизили. Он остался в тени Державина. Впрочем, на Екатерину Капнист не рассердился.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..."

Книги похожие на "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Арсений Замостьянов - Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..."

Отзывы читателей о книге "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век...", комментарии и мнения людей о произведении.