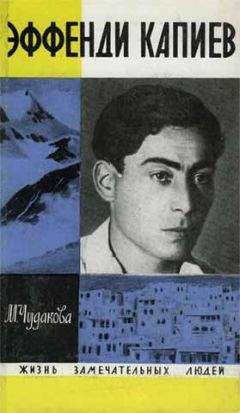

Мариэтта Чудакова - Эффенди Капиев

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Эффенди Капиев"

Описание и краткое содержание "Эффенди Капиев" читать бесплатно онлайн.

В книге рассказывается о жизни и творчестве дагестанского поэта Эффенди Капиева (1909–1944 гг.). Свою литературную карьеру Э.Капиев начинает с составления сборников «Дагестанские поэты» и «Дагестанская антология», затем работает в газете «Молодой ленинец», пишет очерки и статьи о народных поэтах, переводит песни Батырая.

— Эй, ты, беги скорей домой: там в задницу твоего отца лисица забралась — один хвост торчит наружу.

Мальчик изумленно:

— Не может быть! Я же только что оставил его сидящим за работой!

Дед хохочет, продолжая свой путь, довольный шуткой».

Постепенно старики выходят из своих дворов, стоят у ворот, опираясь на посохи, чинно беседуют между собой. Молодой учитель уважителен со старшими. Он первый здоровается с ними. Но сам не начинает разговора. Изредка он все же вынужден вступать с ними в спор.

«Мусульманский великий пост — ураза. Я курю. Встречный мулла, сурово оглядев меня:

— Тьфу, бессовестный! Ураза, а он курит.

— А почему же нельзя курить?

— Пророк не велел. Вот почему.

— Ты ошибаешься, мулла. Это недоразумение. Ведь пророк умер тысячу триста лет назад, а Америка открыли всего лишь с лишком четыреста лет… Пророк не мог знать о табаке. Табак привезен из Америки.

— Пророк все знал наперед!»

В классе учеников немного. Школьная обстановка для них непривычна. Они чувствуют себя в ней то скованно, то слишком свободно.

«На уроке через весь класс один другому:

— Абдул-Хаки-и-им!.. Я завтра принесу бутылку — нальешь чернила?

— Хорошо».

Ученики сидят в классе в верхней одежде и, выйдя К доске, «стирают написанное полой бешмета или своей папахой…»

Капиеву приходилось помогать в проведении аульских собраний, на которых разъяснялись задачи начинавшейся в то время в Дагестане коллективизации. Об этом он тоже делает короткие записи, в немногих словах рисующие специфическую обстановку этих собраний — столь необычных для жизни аула, замкнутой в строгие, веками сложившиеся формы.

«— Вопросы есть? — кричу я на аульском собрании.

Молчание. Только древний старик с красными, провалившимися глазами и тонкими усами, завозившись на последней парте (собрание происходило в школе), отвечает:

— Если б знали, как тебе задавать вопросы, а то не знаем».

Среди записей, сделанных Капиевым в эти годы, некоторые удивительно колоритны и многое открывают человеку, вовсе незнакомому с жизнью Дагестана тех лет.

«Тайное голосование в горах. Избирателю объяснили:

— Вот войдешь в комнату — там никого, кроме тебя, не будет. Если тебе по душе, чтоб этот человек был председателем, ты бросишь белый камень, если нет, то черный. Понял?» (Аул был поголовно безграмотный, и потому решено было вместо листков бросать в урну камни.)

«— А что? — воскликнул избиратель (сухощавый, гордый лезгинец). — Я боюсь, что ли, кого-либо, чтобы прятаться? Пусть он мне глаза выколет, если я спущу этому негодяю! Это же трус! — И подняв камешек: — Эй, джамаат[4], этот человек — сукин сын! Смотрите, я кладу ему черный камень, ничего не боясь. Так делайте и вы!..

И все последовали его примеру. Брали черные камешки и открыто клали в кувшины. Так ничего и не вышло из тайного голосования».

За эпизодом, описанным как курьез, перед читателем встает время, и быт, и резко очерченный национальный характер.

Ни одного рассказа из своего «Дневника» Капиев не напечатал, как и все остальное, что он написал в ближайшие годы. Это были годы по-настоящему изнурительного труда. Все, вышедшее из-под его пера, самого его не удовлетворяло. Все многократно переделывалось и все равно оставалось в тетрадях, далее не шло. Промучившись как-то два месяца над одним рассказом, забраковав семь его вариантов, Эффенди написал обстоятельную «Самокритику». Среди многочисленных пунктов — упреков и советов самому себе — иные особенно любопытны. Например: «Нужно создать во что бы то ни стало (курсив здесь и в последующих цитатах наш. — М. Ч.) эмоциональную напряженность в повествовании».

Слова об «эмоциональной напряженности повествования» довольно много говорят о профессиональной подготовленности молодого литератора. Он уже многое понял. Ему уже явно мало хорошего знакомства со своим материалом и добросовестного его изложения. Он думает теперь о самом существе литературного творчества — о том, какими путями «правда жизни» превращается в литературу.

Уровень требовательности к своей работе у писателя или ученого обыкновенно более или менее соответствует его реальным возможностям — тому, что может дать этот писатель или ученый в данный момент своей жизни. Неопытному литератору трудно отнестись к себе так же строго, как мастеру, — в какой-то момент написанное начинает ему все-таки нравиться, и только критика со стороны вдруг открывает ему глаза на его слабости.

С Калиевым ситуация сложилась не совсем обычная: его требовательность к себе, его, так сказать, «теоретическое» понимание задач литературы явно перегоняет литературный уровень его собственных ранних прозаических опытов. Он сам становится своим критиком — и критик этот, кажется, гораздо более многоопытен, чем писатель, рукописи которого читает он с таким пристрастием. Капиев судит себя по критериям, выработанным русской литературой, — он владеет ими в эти годы гораздо более свободно, чем собственным литературным мастерством.

…Но всего замечательнее в его «Самокритике» это «во что бы то ни стало». Нетерпеливая, понукающая интонация! Приказ, отданный самому себе твердым, не терпящим возражения голосом. Неколеблющаяся, завидная уверенность в том, что он будет выполнен.

IV

Учебный год Капиев не закончил. В апреле 1929 года он был арестован. Вскоре выяснилось, что оснований для этого не было, но Капиев уже не вернулся в Аксай, а отправился в дом родителей, в Буйнакск.

Сохранились смутные воспоминания, будто именно его охотное общение со стариками, рассказывавшими ему горские легенды, в конце концов и навлекло на него подозрение в связи с «кулацкими элементами». Подозрения эти легко объяснимы. Для ровесников Эффенди, активных и деятельных, но малообразованных, старики постепенно становились явлением реликтовым, знаком отжившей истории Дагестана. Прошлое не заслуживало ни внимания, ни тем более сочувствия. Единственное, что следовало сделать, — поскорее от этого прошлого отгородиться. Капиев, ближе многих соприкоснувшийся с культурой и влюбленный в русскую литературу, совсем не собирался, однако, порывать с наследием отцов и дедов, воплощенным в поэзии и в самой истории Дагестана. Он начинает, как было сказано, писать «Историю аула Аксай», и это, как вспоминает Н. Капиева, «помогло ему завоевать дружбу человека высокого духовного благородства — народного поэта Абдуллы Магомедова. Часто заглядывает Эффенди в дом известного всему Аксаю Бий-Будай-Хана. Это старый офицер одного из кавказских полков, образованный человек, обладатель богатой библиотеки по кавказоведению. У Будай-Хана Капиев берет комплекты редких журналов, зачитывается трудами В. Потто и Р. Фадеева о Кавказской войне».

Все больше он интересуется народной поэзией.

Капиев записывает и переводит лакские и кумыкские песни (главным образом песни). Позже, во время поездок в южный Дагестан, он пробует записывать и лезгинские — составляет подробные их подстрочники, дотошно выспрашивает об оттенках значений каждого слова незнакомого ему языка.

Эти ранние записи не сохранились. Это естественно — конечной их целью был перевод горских песен на русский язык; как только он был сделан, записи были уже не нужны. Фольклористом по призванию Капиев не был.

Двоюродная сестра Капиева, которая и сейчас живет в Кумухе, рассказывает, как еще мальчиком Эффенди просил мать петь ему старые лакские песни и все писал, писал что-то по ночам, много раз перечеркивая. И однажды прочитал матери колыбельную, которую она часто пела ему в детстве, на русском языке:

На льду лисица танцевала, говорят,

Лисица ножик потеряла, говорят,

Шел мимо хитрый мельник, говорят,

Шутник известный и бездельник, говорят…

Ровесники писателя, жители Кумуха, помнят, как еще в 1926–1929 годах, приезжая сюда, Капиев записывал песни стариков, живших в ближних аулах. Он искал их, расспрашивал о них; он торопился. («Старики быстро умирали», — как пояснил, вздохнув, один из рассказывавших об этом.) Так нашел Капиев Салмана Угуева, слепого певца из селения Шовкра, участника гражданской войны, Гаджи Чукундалова из Куркли, о котором впоследствии он говорил друзьям как об очень талантливом, превосходящем многих своей одаренностью. Так нашел он Магада из селения Унчукатли, в нескольких километрах от Кумуха. Но старики были уже дряхлые, они, действительно, или вскоре умирали, или пропадали куда-то: многие из них до революции были муллами — по просьбе джамаата, как самые образованные в ауле, — а в новые времена такая биография вдруг оказывалась некстати.

Имя Магада и рассказанные им истории не раз появляются в записных книжках Капиева и позднее — уже с иными целями, уже как возможный материал для будущей прозы.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Эффенди Капиев"

Книги похожие на "Эффенди Капиев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Мариэтта Чудакова - Эффенди Капиев"

Отзывы читателей о книге "Эффенди Капиев", комментарии и мнения людей о произведении.