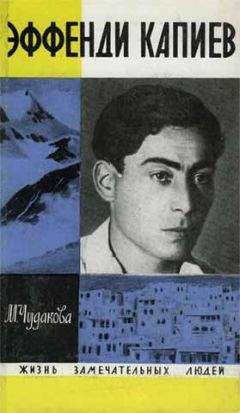

Мариэтта Чудакова - Эффенди Капиев

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Эффенди Капиев"

Описание и краткое содержание "Эффенди Капиев" читать бесплатно онлайн.

В книге рассказывается о жизни и творчестве дагестанского поэта Эффенди Капиева (1909–1944 гг.). Свою литературную карьеру Э.Капиев начинает с составления сборников «Дагестанские поэты» и «Дагестанская антология», затем работает в газете «Молодой ленинец», пишет очерки и статьи о народных поэтах, переводит песни Батырая.

Хотя в 1940 году Капиеву и пришлось занять позицию человека, вынужденного оправдываться, для слушателей его, наверное, не менее, чем для него самого, было очевидно, что к таким, а не иным формам работы со Стальским вели его не столько личные взгляды на поэзию, сколько объективно данные условия литературно-общественной обстановки. Это хорошо видно хотя бы по письму, которое посылает Стальскому 3 марта 1936 года тогдашний секретарь Дагестанского обкома партии Н. Самурский. Он давно знал Стальского, любил его. Сохранился любопытный рассказ о его отношении к поэту. На одном совещании, на которое был приглашен и Стальский, начали разносить чай. («В южном Дагестане, на родине Стальского и Самурского, это самый любимый напиток. Чай пьют перед обедом и выпивают иногда до десятка стаканов».) И вот женщина, разносившая чай, начала с президиума и обошла народных поэтов, усевшихся в сторонке. «Самурский расстроился и шумно отставил свой стакан». Совещание не начиналось, пока ошибка не была исправлена. Стальский оценил этот жест; когда никто уже не смотрел на него, он незаметно, быстрым движением толкнул локтем свою жену, сидевшую рядом; и ею Айна «с достоинством кивнула головой — так, мол, и должно быть!»

Так вот, Самурский писал Стальскому (письмо это было опубликовано несколько лет назад в «Дагестанской правде»): «Очевидно, тебя ознакомили (если нет, то ознакомит т. Капиев) с поэмой грузинских поэтов, посвященной т. Сталину к пятнадцатилетию Грузии. План тот же, о котором мы с тобой говорили в свое время. Но я думаю, что Капиев, получив твою поэму, ознакомив тебя еще раз с моим мнением по этому вопросу, по твоим указаниям внесет дополнение и таким образом обогатит еще больше ее содержание…»

И когда Стальский 18 ноября 1937 года, за 5 дней до смерти, диктует обращение «Ко всем поэтам Дагестана» по поводу близящихся выборов, то в конце рукописи появляется приписка: «Товарищи! Я очень прошу товарищей, которые будут переводить это письмо, исправить ошибки, если в нем имеются невыдержанные места».

Поэта часто торопили; его стихи на определенные темы нужны были к очередным номерам газет, к очередным датам, событиям. 17 октября 1937 года, когда Стальский был уже тяжело болен, пришла телеграмма: «Необходимо написать ответ Джамбулу свой подстрочный перевод телеграфьте Москву адресу Союза писателей Капиеву». Такова была спешка, что поэт и его переводчик общались телеграммами.

Формы участия поэтической работы Стальского во всесоюзном литературном процессе сложились в те годы так, как они сложились. Никто не мог бы их изменить; можно было лишь участвовать в этом или не участвовать. Капиев принял во всем этом живейшее участие.

…Есть рубежное, граничное время в каждой судьбе: когда человеку кажется, что само время останавливает свой ход и ждет, когда он сделает свой выбор. Ожидающая, лишенная всякого движения тишина подстегивает. Человек торопится, обдумывает последние еще не принятые во внимание обстоятельства.

Но он ошибается: часы идут по-прежнему, время ведет его рукою незримой, но уверенной, и впоследствии оказывается, что человек давно уже сделал выбор, и не подозревая этого. Он давно уже идет по твердому, хорошо убитому пути, а ему кажется, что он еще выбирает тропу.

IV

Так и прошло еще три года. Ему исполнилось двадцать шесть лет, потом двадцать семь и двадцать восемь. Он становился известен. Имя его путешествовало вслед за все более славным именем Стальского, не забегая вперед.

Он сопровождал Сулеймана во всех его поездках, переводил все его выступления.

Он был и переводчик поэта, и его советчик, и секретарь — или, как сказал однажды он сам, его подмастерье. Все это звучало не очень удачно. Арабскому слову «равие», которое ему самому казалось наиболее подходящим, в русском языке точного соответствия не было.

Теперь, живя в Пятигорске и бывая в Дагестане наездами, он путешествовал по горам больше, чем раньше, когда жил вблизи от них.

Иногда везла его попутная машина; но чаще это были аулы, куда вели одни только горные тропы, и Тогда верховая лошадь привычно и ловко переступала под ним, то и дело ссыпая осторожным копытом камешки в ущелье, заросшее мелким кустарником или голое, каменистое до самых глубин. Иногда же он шел пешком.

Это человеку, попавшему сюда впервые, горы казались необжитыми. Молча стояли они вокруг, и их молчание начинало казаться каким-то вечным обморочным забытьём. На много верст вокруг, куда только достигает взгляд, — ни жилья, ни живой души. Отсутствие всяких признаков жизни потрясало.

Для горца все вокруг было полно жизни. Для него дом начинался с тропы — с той самой тропы, на которой стоит случайный гость, потрясенно оглядываясь вокруг и боясь опустить взгляд себе под ноги, ибо ему объяснили, что от высоты может закружиться голова. Между тем опустить взгляд не мешает. Тогда путник увидел бы, быть может, что тропа не сама собой возникла в горах, что она рукотворна.

Горец идет по тропе легко, сноровисто. Тропу делали его дед или прадед, делали на совесть. Там, где склон был слишком крутой, — они долбили, стесывали скалы, а с другой стороны тропу укрепляли подпорами. Где крутизна была совсем отвесной — дорогу вырубали прямо в скале. Получалась ниша в рост всадника, выдолбленная без отбойных молотков, ломами — вручную. Долбили, вися над ущельем на канате. Делали и висячие дороги — укрепляли бревна на консолях, а на них делали настил. И опять следует напомнить, что пока дорога не была готова, то в отличие от строительства на равнинах ступить ногой ее строителям было некуда. Оттого, надо думать, и тропа получалась узкая, без запаса — лишь бы было куда лошади поставить ногу.

…Потому горец легко и весело идет по тропе, и проходит по ней сорок километров в день, а лошадь делает двадцать. Непривычный же человек не пройдет здесь совсем.

И если ты идешь бодро и ступаешь по тропе твердо, но не грузно, с носка, как бы танцуя, то вскоре впереди, среди гор, ты заметишь нечто отличное от примелькавшегося пейзажа и напоминающее о человеке уже самому невнимательному глазу.

И когда тропа еще десятки раз уйдет за поворот и снова выйдет из-за него и приблизится, наконец, к наиболее узкому месту ущелья, то станет видно, что через ущелье перекинут мост, и это его прямые линии, геометрически правильные формы удивляли издали на фоне линий ломаных и беспорядочных. Мост этот неожиданно монументален. Одним пролетом перекрыто ущелье в двадцать метров шириной. Между тем мост целиком деревянный. Его устои сделаны в виде встречных консолей, тянувшихся друг к другу с противоположных берегов под небольшим углом к горизонту. Каждая такая консоль — сложное, весьма основательное сооружение из ияти-десяти рядов толстых бревен, выпущенных друг над другом. Балки настила прочно лежат на концах этих бревен.

Если строился каменный мост, он повторял конструкцию деревянного. Только позже, в семнадцатом и восемнадцатом столетиях, мосты стали строить в виде арок. Обычно это тоже был мост в один пролет.

Два и три пролета встречаются редко, а если ехать из Хутхула в Дулдуг, то можно увидеть мост и в четыре пролета.

Каждый мост был нужен нескольким — по крайней мере, двум — аулам. Строили его сообща и рассчитывали не на год или два и не на свой только век, пределы которого неверны и известны одному аллаху, а на внуков, и правнуков, и на детей правнуков, и на тех, кто захочет пройти в аул после них.

Мост, встретившийся на дороге путника, уничтожает его одиночество.

Когда же ночь уже заползает в ущелья, а закат довершает свой кровавый разбой на вершинах гор, всякий путник должен искать себе ночлег.

Обычно для этого надо было долго еще подниматься в гору — по другой тропе, уже «местного значения», — и, когда пяти-шестикилометровый подъем (который в день по два-три раза преодолевают аульские старухи, таща на спине огромные вязанки сена) был, наконец, преодолен, Капиев заходил в первую же саклю — чтобы не обиделся хозяин, что гость прошел мимо его дома.

Дворик был маленький, и с точки зрения русского крестьянина, если бы ему вздумалось сюда забраться, — невероятно загроможденный. И хлев, и сарай для сена — все лепилось близко к дому, торчало у самых ворот, а не пряталось на заднем дворе. Дома же были небольшие, но двух- или трехэтажные, с крутыми, почти отвесными лесенками из этажа на этаж. Если самого хозяина не было дома, к гостю выходила его мать — с морщинистым лицом и двумя седыми косичками, торчащими в стороны; говорила тонко: «Дра-астити», принимая его в темноте за русского.

— Ахшам-хаир, — говорил Капиев по-тюркски, — добрый вечер.

И тогда она торопливо поправлялась:

— Хош-гельды! — что означало: «с прибытием, здравствуй, рады, что ты пришел».

Тут же торчала какая-нибудь толстенькая, чумазая Раисат, двух лет от роду, смело поглядывала на гостя, вцепившись в бабушкины длинные шаровары, виднеющиеся из-под платья.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Эффенди Капиев"

Книги похожие на "Эффенди Капиев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Мариэтта Чудакова - Эффенди Капиев"

Отзывы читателей о книге "Эффенди Капиев", комментарии и мнения людей о произведении.