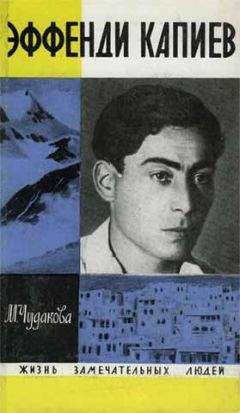

Мариэтта Чудакова - Эффенди Капиев

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Эффенди Капиев"

Описание и краткое содержание "Эффенди Капиев" читать бесплатно онлайн.

В книге рассказывается о жизни и творчестве дагестанского поэта Эффенди Капиева (1909–1944 гг.). Свою литературную карьеру Э.Капиев начинает с составления сборников «Дагестанские поэты» и «Дагестанская антология», затем работает в газете «Молодой ленинец», пишет очерки и статьи о народных поэтах, переводит песни Батырая.

Доклад построен с большим тщанием, в нем чувствуется обдуманность каждого слова. Он написан в 1940 году, то есть через три года после смерти Сулеймана, когда Капиеву пришлось уже обороняться, объяснять неизбежность тех именно форм работы со Стальским, которые были избраны им, судя по всему, без долгих размышлений, как бы естественным путем, «в рабочем порядке»: настолько велика была тогда, в середине тридцатых годов, его уверенность в возможности только такого, только однозначного решения.

«Сулейман сказал однажды:

— Вот вы, грамотные люди, все верхом, а я — пешком, и мне трудно догнать вас и время. Подсадите меня! Не надо ждать, сдерживая коней, пока я догоню вас, опираясь на палку, — я стар, недолго мне сопутствовать вам, — пристройте меня, юноши, рядом с собой в седле и правьте дальше.

…И тогда я понял свою задачу. Надо держать поэта в седле современности, помочь ему, неграмотному, но одаренному ашугу, которому выпала великая доля быть трибуном своего народа, не отставать от времени и быть впереди него.

И вся моя работа с Сулейманом исходила из этого требования самого Сулеймана.

Я предвижу возражения, но что я в данном случае выбрал свою роль правильно, я не сомневался и не отрекаюсь: на том стою!»

Капиев объяснял, что он «выполнял работу рецензента, советчика».

«Быть может, сам себе не отдавая отчета, я все же отлично чувствовал, что имею дело с «взрывчатым веществом», и всегда был бережен, никогда ничего не навязывал Сулейману, а только показывал ему, и он был волен сам выбирать, что ему по вкусу».

Дело было, конечно, не в дефектах вкуса Капиева — никто не мог бы упрекнуть его в недостаточно тонком понимании поэзии. Он сам был поэт и скоро доказал это. Все было предопределено уже тем, как понял он место Сулеймана в современности и дальнейшую жизнь его поэзии. А точнее — даже не тем, как понял это он, а тем, что определенное понимание этого было уже совершившимся фактом. И когда Капиев утверждал, что Сулейману «нужно было быть поэтом большого политического кругозора», — это не его собственные тезисы. Это те готовые, вне его сознания возникшие предпосылки, с которыми он приступал к работе с поэтом пять лет назад. G ними можно было соглашаться или нет; изменить их было нельзя. Капиев с ними согласился. Он взялся помочь поэту держаться «в седле современности». Современность и ее задачи Капиев понимал отлично. Он мог бы растолковать их любому неграмотному.

Сами формы бытования устной поэзии в Дагестане в те годы уже резко изменились. Разрушались замкнутость, застылость общественных форм, «политика» давно вторглась в патриархальную жизнь аулов. При этом еще не полностью была ликвидирована неграмотность населения. Наивно-агитационные формы поэзии могли приобретать в этих условиях особое, серьезное значение. Они выполняли роль газеты, радио, политической беседы.

Расширялся и круг тем песен Сулеймана. Политический темперамент поэта и его изменившийся взгляд на собственные задачи приводил его к темам, далеко выходившим за пределы кюринских предгорий — и здесь были естественны какие-то отклонения от привычных трактовок этих широкомасштабных тем: трактовки эти могли быть ему и неизвестны, да и странно выглядели бы в его песнях. Но все усиливающаяся у окружавших его людей боязнь политических ошибок вела и к строгому контролю над самим процессом творчества. Стремление видеть в «поэтах из народа» выразителей общественного мнения по всем решительно вопросам времени в середине тридцатых годов неминуемо привело к строгому редактированию их творчества.

Это повышенно строгое отношение к песням Стальского как к предназначенным уже не для устного исполнения в кругу односельчан, а для печати, причем для очень широкой печати, полностью разделял Капиев — и не только в 1935, но и в 1940 году. В докладе он рассказывал о том, что Стальский стал один сочинять песню «Об утильсырье» и «взял неправильный тон для своей песни». Можно только удивляться тому, в чем мерещилась тогда «неправильность», «невыдержанность». Взгляд читателей и критиков, современников Стальского, был слишком щепетилен. Микроскопические «отклонения» уже пугали. Оказывается, Сулейман «решил построить песню как просьбу: наше государство, мол, нуждается, ему нужно выпустить много машин для нас, так вы, мои друзья, собирайте старые тряпки, старые галоши. И это он слагал искренне, от души, будучи уверен, что так и надо, ибо все, что сочинял Сулейман, — уж я-то знаю это! — было искренне и шло от чистого сердца.

И тут он был убежден, что так и нужно: раз нельзя заставлять собирать тряпки, а надо просить, то необходимо просить как следует».

…Какое странное, в сущности, болезненное явление — это совмещение в одном и том же человеке таких разных качеств, или, вернее, даже какое-то двойственное проявление одного и того же качества: Капиев прекрасно понимает Сулеймана, отнюдь не простоватого и, конечно, не глупого человека, — его искренность не вызывает у него никаких сомнений, — и как зато незыблема его же глубочайшая уверенность в том, что в тех же строках, где один человек видит искренность поэта, другой способен увидеть злой умысел или что-нибудь в этом роде. В этом Капиев вполне принадлежит своему времени и своему жизненному опыту.

Для самого Капиева было совершенно очевидно, что песню нужно освободить заранее от самой возможности всяких кривотолков. Мало того — этот случай стал для него прецедентом, на который можно было уже с чистой совестью опираться.

«Что мне оставалось делать? Разумеется, я ему объяснил и помог, но с этой минуты совесть моя была уже абсолютно чистой в смысле того, что я делаю нужное, допустимое, вполне законное дело, вмешиваясь некоторым образом в творческий процесс Сулеймана Стальского. С этой минуты мне стало ясно, что помогать ему не только надо, но и должно. Иной фольклорист, может быть, оберегая голую оригинальность Сулеймана, беспрекословно взял бы эту его неудачную песню «Об утильсырье», академически точно перевел ее и, быть может, написал бы исследовательскую брошюру но поводу чередования гласных в песне Сулеймана «Об утильсырье», ибо самую песню в таком виде нигде бы, конечно, не напечатали. И брошюру бы эту изгрызли мыши… Тем дело и кончилось бы…» Здесь же дело кончилось тем, что песня была напечатана и вошла в сборник песен Стальского.

Так главным критерием в оценке поэзии становится в глазах Капиева возможность скорейшего напечатания; написанное же, но ненапечатанное произведение кажется ему законченной бессмыслицей. И это не случайно возникшее соображение, а постоянное и твердое убеждение, которым он будет руководствоваться и в дальнейшем.

Благодаря докладу Капиева — хорошо составленному, замечательному, кроме чисто литературных достоинств, своей договоренностью, определенностью формулировок, мы многое знаем о самих приемах его работы со Стальским, которые отнюдь не ограничивались переводами, а часто даже и не имели своей целью перевод: Капиев как бы готовил стихи Стальского для всех остальных переводчиков. «Со всей смелостью и ответственностью за свои слова я заявляю здесь: да, я совместно с Сулейманом редактировал каждый новый стих, прежде чем он попал к переводчикам, я сокращал неудачные образы и эпитеты и, обсудив с Сулейманом содержание, только в таком виде, после одобрения и поправок, уже новых поправок самого Сулеймана, передавал в печать. Здесь, разумеется, идет речь не только о тех стихах, которые переводил я сам, но в значительной степени и о тех, подстрочники которых передавались московским переводчикам».

Вряд ли биографам Стальского или Капиева удастся выразиться яснее. Капиев не стал прибегать к околичностям, он готов был ответить за свои действия. «Например, можно ли было сохранить в стихотворении, посвященном съезду девушек-горянок, такой образ: «Девушки, вы — птицы, достойные золотой клетки».

На первый взгляд это звучит, может, и не столь странно: вы, мол, птицы, не простые птицы, а особенные. Но если вдуматься, получается нехорошо: почему девушки достойны клеток, хотя бы и золотых?» Капиев, несомненно, был очень вдумчивый редактор.

Капиев рассказывал, как работал он со Стальским над большими поэмами (которые вообще не в традиции поэзии ашугов) — например, над поэмой о Серго Орджоникидзе: «По его поручению я составил конспект и, разбив тему на пять глав, пересказал ему своими словами».

Это не было индивидуальным свойством работы одного Капиева, хотя, по-видимому, он был одним из пионеров дела. («Работа моя с Сулейманом — это первый в своем роде опыт содружества литератора и народного певца», — говорил Капиев в своем докладе.) Несколько позже почти у всех народных поэтов и сказителей, живших в разных углах страны, появились помощники, принимавшие участие даже в самом выборе тем творчества. Характерно, что чаще всего эти темы черпались из третьих рук — из газет, журналов, даже художественных произведений других авторов. Иногда тема в силу разных причин зарождалась в голове самого сказителя — тогда писатели, близкие к нему, всячески способствовали книжной, не отступающей от уже готовых образцов, ее разработке.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Эффенди Капиев"

Книги похожие на "Эффенди Капиев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Мариэтта Чудакова - Эффенди Капиев"

Отзывы читателей о книге "Эффенди Капиев", комментарии и мнения людей о произведении.