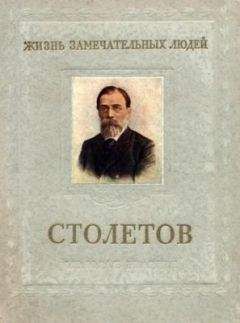

Захар Каменский - Грановский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Грановский"

Описание и краткое содержание "Грановский" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена жизни и деятельности известного профессора Московского университета Грановского (1813–1855) В ней определятся его гражданская позиция в социально-политической жизни России 40-50-х гг. 19 века, проводится анализ его «органической теории» развития исторического процесса.

И в этой связи Грановский высказывал мысль, свидетельствующую, что он более последовательно, чем Гегель, и в отличие от Гегеля интернационалистски интерпретировал проблему народа в системе философии истории. Мы имеем в виду мысль Гегеля, что каждый народ есть момент в истории саморазвития абсолютной идеи на стадии, когда она уже возвратилась из природы в дух, а именно в человеческую историю. Такая концепция, будучи последовательно развита, исключает национализм и национальные предпочтения: всякий народ, все народы представляют собой в тот или иной период истории такой момент развития абсолютной идеи, иначе они не могли бы возникнуть и жить. И поэтому Гегель противоречил себе, когда утверждал, что не все народы становятся всемирно-историческими, а с другой стороны, не отрицал, что народы, еще не бывшие всемирно-историческими, могут стать ими (см. 46, 83), Грановский последовательно трактует эту гегелевскую фундаментальную идею. Возражая немецким ученым (но в этой связи не упоминая Гегеля), которые хотели вывести всю среднюю и новую историю из немецкого элемента, из «духа» немецкого народа, он говорил: «В наше время об таком избранном, особенно предназначенном народе не м[ожет] б[ыть] речи. Каждый народ идет туда, куда ведет его провидение (здесь Грановский вполне удерживался на мистико-религиозной позиции гегелевской философии истории. — З. К.), каждый несет свою лепту, свой дар в историю» (17, л. 26).

Подобно некоторым своим русским предшественникам, Грановский думал, что со временем все народы приобщатся к цивилизации и прогрессу. Ссылаясь на факт постоянного расширения этнографической сферы науки истории, он заключал: «Судя по этому, можно надеяться, что Всеобщая История рано или поздно станет всемирной: все народы, принадлежащие к естествознанию, приобщатся к жизни всемирно-исторической» (16, л. 14). Из этой гуманистической, антинационалистической установки проистекал и его интерес к восточным народам. Он упрекал историка Ф. Лоренца, книги которого по всеобщей истории переводились в 40-х годах на русский язык, в недостаточном внимании к истории восточных народов; факты истории (Грановский говорил о Китае и Индии) их «в высокой степени занимательны для историка, которому они могут служить для важных сближений и аналогий» (4, 203). Он с удовлетворением отмечал, что «18 век дал всем народам право на место в истории. Для него все равны, что дикий житель африканский, что образованный грек; и то и другое получило от него право гражданства в истории» (цит. по: 37, 56).

В контекст их рассуждений Грановский включал рассмотрение и еще одной важной проблемы— проблемы свободы и необходимости в истории. Казалось бы, что возрастная схема истории народов должна была бы истолковать необходимость их сошествия с исторической арены после того, как они свершили свою миссию — развили свои потенции и передали человечеству все то, что было им предназначено сделать, что смогли достичь они в период «зрелости». Но в истории действует не только эта необходимость, но и свобода — свобода воспринимать новые начала и тем вновь возвращаться к исторической жизни: «В истории необходимость связана со свободою…» (16, л. 11 об. — 12). Эту проблему, как проблему свободы человека и народа, Грановский полемически обсуждал в заключении теоретического введения к курсу 1843/44 учебного года. Он не соглашался с теми, кто обвинял органическую теорию в уничтожении свободы человека, подчиненного необходимости, и в освящении права сильного. «И то и другое несправедливо», говорил он, доказывая диалектическое сочетание необходимости и свободы в истории и утверждая, что «право победителя в истории принадлежит не сильному, а справедливому» (16, л. 14 об.).

Принципиальное значение как в системе идей Грановского, так и для характера их воздействия на дальнейшее развитие философии истории в России имело рассмотрение тех законов, которые свойственны не только истории, но и всему универсуму, т. е. законов всеобщих. Речь идет о диалектике исторического процесса. Эта диалектика многообразна и включает в себя идеи противоречивости, интерпретированнои применительно к историческому процессу; законосообразности исторического процесса, т. е. наличие исторической необходимости; идею его поступательности, и притом по определенным, единым для разных семейств человеческого рода ступеням. В этих контекстах Грановский рассматривал проблему соотношения постепенности и скачкообразности исторического развития, соотношения отдельного народа и всего человечества как проблему всеобщего и особенного. Разумеется, при этом они стояли не как собственно философские, а как проблемы философии истории и самой истории.

Остановимся несколько подробнее на диалектических идеях органической теории. Органическая жизнь народов и человечества в целом есть процесс, развитие. Механизмом этого развития является борьба противоположных сил. «Жизнь народов, — говорил Грановский на своих публичных чтениях 1843/44 учебного года, — слагается из борьбы противоположных сил: чем могущественнее народ, тем сильнее борьба» (16, л. 10 об.). Борьба «разнородных сил» образует различные периоды в жизни народов. В конспекте лекций 1839/40 учебного года профессор не только резче формулировал ту же мысль, но и придавал ей более обобщенный характер, считая «борьбу противоположных сил» законом универсальным, которому равно подчинены и история, и природа. Применительно к истории он истолковывал эту закономерность также и в социальном смысле. Грановский философски (диалектически) обосновывал идею социальной борьбы как движущей силы истории. «Всякая жизнь, — записал он, — условлена борьбою противоположных сил, которая наконец заключается каким-нибудь продуктом, полезным для целого, которому принадлежат эти силы. В великом организме народа совершаются такие же борьбы не только лиц, но и кругов, на которые подразделяется народ. Таким образом, один простой закон владычествует в беспрерывных повторениях природы и человеческого мира, но с тем различием, что в природе этот процесс совершается как однообразное круговращение, в истории он совершается над вечно новыми предметами, ибо ни один момент не равен другому» (4, 43–44).

Здесь Грановский обращает внимание на законосообразность исторического процесса, и в частности на ту его особенность, что он есть процесс поступательный, и притом бесконечный, в чем также нельзя не видеть противостояние московского профессора многим его берлинским учителям. «Вечно новые противоположности, и никогда не возвращаются они к прежним пунктам, из борьбы их исходят вечно новые результаты». Грановский сосредоточивался на проблеме поступательности и стремился обобщить данные об историческом развитии народов, выявить единообразные для них моменты или ступени. «Основа (Anlage)» духа «не вдруг переходит в действительность, но развивается в известном порядке», и изменение облика народа, его история закономерна, необходима, «совершается независимо от случая и произвола…» (4, 44).

Итак, органическая теория является разновидностью объективно-идеалистической и диалектической философии истории. Грановский в сущности навсегда останется ее сторонником. Но уже с самого начала наметилась, а в дальнейшем все более и более разрасталась и углублялась, противоречивость этих его воззрений, в которых вызревала и другая тенденция. Сторонник философии истории немецкого классического идеализма, Грановский с первых дней своего профессорства и даже раньше — со студенческих лет в Берлине критиковал гегелевскую философию истории.

В первых курсах он углубляет эту критику: «По Гегелю, только сознающий себя внутренно дух обладает полным и ясным уразумением истории и природы; он узнает в ней (истории) свою сущность, собственную историю… Извлечь из глубины этого, стоящего выше всякого опыта самосознания общие понятия, лежащие в основании исторических явлений… вот задача философии истории (Гегеля. — З. К.)» (4, 41–42). Следовательно, гегелевская философия истории навязывает истории схемы и формы, «общие понятия» истории духа. Она рассматривает историю не как самостоятельный процесс, а как некоторое отражение развития абсолютной идеи, и получается, что история, ее эпохи и периоды есть не более чем «моменты» развития абсолюта. Но, возражает Грановский Гегелю вместе с другими «историками» (которых он, правда, не называет по именам), «у истории, как и у философии, есть определенная ее собственным понятием граница, за которую она не должна переходить. Ее содержание составляют факты, данные опытом, определенными обстоятельствами… Конечно, Всеобщая история должна восходить от отдельных явлений к общему, к неизменному, к закону; но она идет путем обыкновенного размышления, и только то, что в ней самой открывается, имеет в ней место. Подобно естественным наукам должна она ограничиться наблюдением однообразно повторяющихся случаев и выводов закона или общего правила» (4, 42). Это весьма убедительное рассуждение Грановский дополнял ссылкой на то, что «идея органической жизни» как «самая плодотворная» взята философией «из естествознания» (см. 4, 43).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Грановский"

Книги похожие на "Грановский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Захар Каменский - Грановский"

Отзывы читателей о книге "Грановский", комментарии и мнения людей о произведении.