Захар Каменский - Грановский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

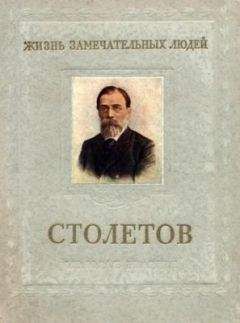

Описание книги "Грановский"

Описание и краткое содержание "Грановский" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена жизни и деятельности известного профессора Московского университета Грановского (1813–1855) В ней определятся его гражданская позиция в социально-политической жизни России 40-50-х гг. 19 века, проводится анализ его «органической теории» развития исторического процесса.

Говоря об органической теории как синтезе идей философии истории того времени, мы должны отметить и еще один компонент этого синтеза, являющийся и важнейшим элементом органической теории, и выражением того направления, по которому пойдет ее эволюция. Мы имеем в виду все то, что сказано выше о генезисе самого понятия органической теории, и притом не только в том смысле, что предлагалось рассматривать отдельные народы и человечество в целом как организм (эта идея и одно из ее выражений — возрастная схема истории народов содержались и в работах не только западных, но и русских предшественников Грановского). На этом участке органической теории открывалась дверь для проникновения в нее естественнонаучной традиции, идей естествознания.

В первый период деятельности Грановского это проникновение происходило главным образом в форме утверждения необходимости ассимилирования в истории и философии метода работы естественных наук. Но уже и это означало введение в органическую теорию элемента, отсутствовавшего у русских (но содержавшегося в работах западных ученых, например у А. Гумбольдта, В. Ф. Эдвардса и других) предшественников Грановского и конечно же неприемлемого для спекулятивной методологии Гегеля. В философии истории Грановского образовывалась двойственность и даже противоречие между абсолютным идеализмом, утрированным рационализмом гегельянства, с одной стороны, и естественнонаучной, отчасти даже и эмпирической методологией — с другой. Эта противоречивость будет перманентно назревать и углубляться и не только двигать вперед философию истории Грановского, но и развивать его критицизм по отношению к Гегелю.

Осуществив синтез идей предшествующей ему зарубежной и отечественной философии истории и включив в него в некоторой мере традицию, идущую от методологии естественнонаучного исследования, Грановский стал в первой половине 40-х годов одним из лидеров русской философии истории, и именно это имел в виду Герцен, когда говорил, что в эти годы Грановскому принадлежало «главное место».

Наличие же противоречий и слабостей в его органической теории, как мы стремились показать, не лишало ее глубокого теоретического содержания и, следовательно, общественного значения.

Глава IV

ВПЕРЕД ОТ ОРГАНИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

истории идейного развития многих ученых бывают резкие скачки, перевороты, переходы на диаметрально противоположные позиции, которые к тому же нетрудно бывает фиксировать в более или менее определенных хронологических рамках. Таков, например, был переход в конце 30-х — начале 40-х годов XIX в. Фейербаха с позиций идеализма на материалистические позиции. Таков же был переход Белинского. Можно отметить эволюцию Г. В. Плеханова от народничества к марксизму в 1882–1883 гг. и т. д. и т. п.

У Грановского не было такого резкого перехода к новой точке зрения в философии истории, да и вообще в его философских убеждениях. В отличие от своих друзей — Герцена, Белинского, Огарева — он остался на позициях идеализма до конца своей жизни.

Постепенные изменения всегда труднее констатировать, чем революционные. Предпосылки постепенных изменений вырабатываются в периодах, которые предшествуют самой эволюции. Накопление нового происходит так незаметно, что проследить его очень трудно, и сам их факт может быть оспорен. Выход из этого трудного положения можно найти только на путях конкретности изучения, определенности в констатациях изменений, четкости формулировок исходной, промежуточной и заключительной позиций.

Деятельность Грановского во второй половине 40-х — 50-х годах можно разделить на два этапа: 1) период лекционных курсов и печатных работ 1844–1848 годов, когда происходят отдельные уточнения, конкретизация и частичное развитие, нюансировка ранее высказанных идей и наметившихся тенденций, и 2) период курсов, начиная с 1848/49— 1851/52 учебных годов, и печатных работ этого времени, когда некоторые важнейшие изменения и тенденции достигают зрелости и приобретают устойчивость.

После того как сформировалась органическая теория развития человечества, Грановский активно стал выступать в печати. Оставаясь приверженцем своей системы взглядов на исторический процесс, он акцентирует внимание на методологии исследования, достигая здесь такого уровня, что можно говорить о качественном развитии его теории.

Памятуя об условности разделения системы взглядов Грановского на теорию и методологию, рассмотрим идеи Грановского в этот период, имея в виду лишь более или менее заметные уточнения и изменения.

1. ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В области теории необходимо отметить прежде всего уточнение, развитие и обобщение представлений Грановского об идеале, цели развития человечества и отдельных народов, связанных теснейшим образом со взглядами на те силы и формы, которые ведут к этой цели, — взглядами на социальную борьбу, на революцию. Это уточнение и некоторое изменение можно было бы охарактеризовать как демократизацию его взглядов и большее понимание необходимости и целесообразности революционных форм общественных преобразований, которые в более общей и слабой степени мы уже отмечали при освещении социально-политических убеждений Грановского, по-видимому и оказавших это радикализирующее влияние на его философию истории. Что же касается обобщения, то в этот период Грановский формулирует свой общественный идеал, значение и место которого в истории философии истории на русской почве мы сейчас постараемся уяснить. Что целью и таким идеалом должно быть некое «гармоническое» общество, состояние свободы, об этом в общем он говорил и в университетском курсе 1839/40 учебного года, и в публичном 1843/44 года.

Но в изучаемый период эти цели и идеалы очерчены с большей определенностью, радикальностью и обобщенностью. И именно в этом пункте становится очевидной, с одной стороны, зависимость построений Грановского от идей друга и учителя его юности Станкевича, а с другой — движение Грановского вперед под воздействием как общей ситуации в Западной Европе этого времени, так и влияния его друзей 40-х годов — Белинского, Герцена, Огарева. В концепцию этой цели, этого идеала, включалось с гораздо большей настойчивостью и широтой указание на необходимость ликвидации несправедливостей, которым подвергался угнетенный народ.

Симпатии Грановского целиком на стороне народа, так что именно в этот период, как ни в какой другой, он считает революционные действия масс правомерными.

Так, в лекциях 1845/46 учебного года можно вычленить идею будущей гармонической общественной жизни — мысль, которая так занимала русских предшественников Грановского. Сам этот идеал возник, по мнению Грановского, лишь в Новое время. «В средние века, — говорил он в этом курсе, — не возникло еще понятие о полной гармонической жизни всех элементов, из которых слагается общество, — понятие, исключительно принадлежащее нашему времени» (цит. по: 6, 219). И эта идея сопрягалась, с одной стороны, с рассмотрением истории как борьбы враждебных социальных сил, а с другой — с идеей «эмансипации», свободы людей как цели истории. Относительно первой он говорил своим слушателям: «Вся жизнь средних веков… состоит в борьбе… отдельных сил и направлений общества, из коих каждое объявляло эгоистическое требование на отдельное существование» (6, 219). Но именно здесь Грановский сосредоточивался не на «абстрактных противоположностях», не на борьбе различных социальных сил вообще, а на борьбе угнетенных против угнетателей: римское общество было основано на рабстве, и это «начало» теряло «уже всякое право на владычество»; с ним боролось начало новое, «которому суждено было изменить мир» — «это была идея эмансипации общества» (6, 226–227).

Равным образом и для средневековья проблема рассматривалась в аспекте борьбы угнетенных слоев против угнетателей. Демократические симпатии Грановского выражаются прежде всего в том, что он особенно мрачными красками изображал феодальные формы эксплуатации, социальное и имущественное неравенство, с сочувствием говорил о «восстаниях простого народа». Давая систематическое обозрение «стихий средневекового общества», представляя картину его социального развития, Грановский уделял специальное внимание освободительной борьбе городского населения как угнетенного третьего сословия против феодализма: «В начале 12 в. видим в Западной Европе три враждебных стихии: грубое, но энергичное феодальное общество, — церковь, развращенная мирскими делами, но хранящая глубокое начало; наконец, города, которые с равною ненавистью сбрасывали с себя иго Барона и Аббата» (18, 294).

В этой связи и здесь уже развивая концептуальную схему, представленную в исходном курсе, Грановский связывал идею постепенного освобождения, эмансипации народов с революционным действием. Об этом достаточно определенно мы узнаем не из университетских или публичных курсов, а из неофициальных источников, которые свидетельствуют его отношение к революции без оглядки на университетское начальство и цензуру. Еще один аспект демократизации взглядов Грановского — его трактовка личного начала в истории. Этот аспект тем более интересен, что здесь его демократические установки приходят в столкновение с консервативными и реакционными теориями. Мы имеем в виду полемику Грановского против исторической школы права и тяготевшего к ней славянофильства. Известно, что славянофильская «консервативная утопия» видела идеал в патриархальной общине, где личность была подчинена этому сообществу. Некоторых теоретиков и историков, а отчасти даже и передовых русских людей середины XIX в., таких, как Герцен, эта точка зрения вводила в заблуждение относительно социалистических побуждений славянофильских и других консервативных теоретиков: по их мнению, эта патриархальная утопия противопоставляла эгоизму и индивидуалистической развращенности капитализма коллективистское общество, где интересы личности подчинены интересам общины. Но такой коллективизм был, по словам К. Маркса, «результатом слабости отдельной личности», а в исходной стадии личность обладала лишь «стадным сознанием» (см. 1, 19, 404, 3, 30).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Грановский"

Книги похожие на "Грановский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Захар Каменский - Грановский"

Отзывы читателей о книге "Грановский", комментарии и мнения людей о произведении.