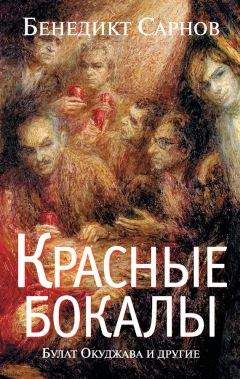

Бенедикт Сарнов - Феномен Солженицына

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Феномен Солженицына"

Описание и краткое содержание "Феномен Солженицына" читать бесплатно онлайн.

Литература о Солженицыне огромна. Это горы книг, статей, научных трудов, диссертаций, восторженных и полемических откликов. Казалось бы, какой простор для самых разнообразных взглядов, трактовок, эстетических, философских и политических интерпретаций роли и места писателя в литературной и общественно-политической жизни страны и мира. На самом деле, однако, особого разнообразия тут не наблюдается. Вся эта литература аккуратно делится на две противостоящие друг другу категории. Одна – это апологетика (если речь о творчестве «великого писателя земли русской» – коленопреклонение и восторг, если о его биографии – нимб пророка и гения, не жизнеописание, а – житие). И – другая, противоположная: разоблачения, глумления, памфлеты, а то и пасквили.

Книга Бенедикта Сарнова «Феномен Солженицына» – едва ли не единственная, автор которой поставил перед собой задачу дать серьезный и по возможности объективный анализ как художественной, так и мировоззренческой эволюции (лучше сказать – трансформации) писателя.

Но можно ли сохранить объективность, выясняя свои отношения с человеком, сыгравшим огромную – и совсем не простую – роль в твоей жизни?

На одной из карточек в солнечный день в маленьком саду и, наверно, ранней весной, потому что листочки ещё были крохотные, а глубина деревьев сквозистая, снята была девочка лет четырнадцати в полосатеньком сереньком платьице с перехватом. Из открытого ворота возвышалась длинная худая шейка, и лицо было вытянутое, тонкое – на снимке хоть и неподвижное, а как бы вздрогнувшее. Во всём снимке было что-то недозревшее, недосказанное, и получился он не весёлый, а щемящий...

На втором снимке женщина и мальчик сидели на диване и рассматривали большую книжку с картинками во весь лист. Мать тоже была худощавая, тонкая, наверно высокая, а семилетний мальчик с плотным лицом и умным-преумным выражением смотрел не в книжку, а на мать, объяснявшую ему что-то. Глаза у него были такие же крупные, как у отца.

И вообще все они в семье были какие-то отборные. Самому Зотову никогда не приходилось бывать в таких семьях, но мелкие засечки памяти то в Третьяковской галерее, то в театре, то при чтении незаметно сложились в понятие, что такие семьи есть.

(Там же. Стр. 514–515)

Людям, прожившим жизнь в одной стране, какая-нибудь важная, тем более роковая дата говорит одно и то же. И только жителю страны с совсем иной исторической судьбой такая дата ничего не скажет. Вот, скажем, год 1939-й: для поляка или француза – это национальная катастрофа, а для нас – пакт с Гитлером, суливший надежду, что в ближайшем будущем большая война нам не грозит.

Для нас роковыми были другие даты: 1937-й, 1941-й...

Вот об одной из них ненароком и зашла речь у Васи Зотова с Игорем Дементьевичем Тверитиновым:

...– Спрашивать ни у кого нельзя, за шпиона посчитают. К тому же я так одет... Да и вообще у нас вопросы задавать опасно.

– В военное время, конечно.

– Да оно и до войны уже было.

– Ну, не замечал!

– Было, – чуть сощурился Тверитинов. – После тридцать седьмого...

– А что тридцать седьмой? – удивился Зотов. – А что было в тридцать седьмом? Испанская война?

(Там же. Стр. 510)

Тверитинов дипломатично молчит. Но, спустя некоторое время, Зотов сам возвращается к теме «тридцать седьмого года». Оживленно рассказывая, как пытался обмануть военкомат и, несмотря на плохое здоровье, все-таки попасть на фронт, он мимоходом роняет:

– У меня опыт ещё с тридцать седьмого...

Тверитинов на эту реплику опять реагирует по-своему:

– А что вы упомянули о тридцать седьмом?

Но Зотов и тут не понимает, казалось бы, каждому его соотечественнику хорошо знакомый страшный подтекст этого простого вопроса:

...– Ну, вы же помните обстановку тех лет! – горячо рассказывал Вася. – Идёт испанская война! Фашисты – в Университетском городке. Интербригада! Гвадалахара, Харама, Теруэль! Разве усидишь? Мы требуем, чтобы нас учили испанскому языку, – нет, учат немецкому. Я достаю учебник, словарь, запускаю зачёты, экзамены – учу испанский. Я чувствую по всей ситуации, что мы там участвуем, да революционная совесть не позволит нам остаться в стороне! Но в газетах ничего такого нет. Как же мне туда попасть? Очевидно, что просто бежать в Одессу и садиться на корабль – это мальчишество, да и пограничники. И вот я – к начальнику четвёртой части военкомата, третьей части, второй части, первой части: пошлите меня в Испанию! Смеются: ты с ума сошёл, там никого наших нет, что ты будешь делать?.. Вы знаете, я вижу, как вы любите курить, забирайте-ка эту пачку всю себе! Я всё равно для угощения держу. И на квартире ещё есть. Нет уж, пожалуйста, положите её в вещмешок, завяжите, тогда поверю!.. Табачок теперь – «проходное свидетельство», пригодится вам в пути... Да, и вдруг, понимаете, читаю в «Красной звезде», а я все газеты сплошь читал, цитируют французского журналиста, который, между прочим, пишет: «Германия и СССР рассматривают Испанию как опытный полигон». А я – дотошный. Выпросил в библиотеке этот номер, подождал ещё дня три, не будет ли редакционного опровержения. Его нет. Тогда иду к самому военкому и говорю: «Вот, читайте. Опровержения не последовало, значит, факт, что мы там воюем. Прошу послать меня в Испанию простым стрелком!» А военком как хлопнет по столу: «Вы – не провоцируйте меня! Кто вас подослал? Надо будет – позовём. Кру-гом!»

И Вася сердечно рассмеялся, вспоминая. Смеховые бороздки опять легли по его лицу. Очень непринуждённо ему стало с этим артистом и хотелось рассказать ещё о приезде испанских моряков, и как он держал к ним ответную речь по-испански...

(Там же. Стр. 517)

Эта трещина непонимания, возникшая между Васей Зотовым и его случайным знакомцем Игорем Дементьевичем Тверитиновым, в один – роковой для Тверитинова – миг превратится в пропасть.

...– Это, считай, уже под Сталинградом.

– Под Сталинградом, – кивнул Тверитинов. Но лоб его наморщился. Он сделал рассеянное усилие и переспросил. – Позвольте... Сталинград... А как он назывался раньше?

И – всё оборвалось и охолонуло в Зотове! Возможно ли? Советский человек – не знает Сталинграда? Да не может этого быть никак! Никак! Никак! Это не помещается в голове!

Однако он сумел себя сдержать. Подобрался. Поправил очки. Сказал почти спокойно:

– Раньше он назывался Царицын.

(Значит, не окруженец. Подослан! Агент! Наверно, белоэмигрант, потому и манеры такие.)

– Ах, верно, верно, Царицын. Оборона Царицына.

(Да не офицер ли он переодетый? То-то карту спрашивал...).

Враждебное слово это – «офицер», давно исчезнувшее из русской речи, даже мысленно произнесенное, укололо Зотова, как штык.

(Там же. Стр. 519)

Случайная обмолвка эта – в том и состоит главный сюжетный узел рассказа – стоила Тверитинову жизни.

...– Вы... я... – сказал Зотов очень мягко, с трудом поднимая глаза на Тверитинова, – ... я пока по другому делу... – Он особенно явственно выговаривал сейчас «о». – А вы здесь присядьте, пожалуйста. Пока. Подождите.

Дико выглядела голова Тверитинова в широкой кепке вместе с тревожной тенью своей на стене и на потолке. Перехлестнувшийся шарф удавкой охватывал его шею.

– Вы меня здесь оставите? Но, Василь Васильич, я тут поезд пропущу! Уж разрешите, я пойду на перрон.

– Нет-нет... Вы останетесь здесь... – спешил к двери Зотов.

И Тверитинов понял:

– Вы – задерживаете меня?! – вскрикнул он. – Товарищ лейтенант, но за что?! Но дайте же мне догнать мой эшелон!

И тем же движением, каким он уже раз благодарил, он приложил к груди пять пальцев, развёрнутых веером. Он сделал два быстрых шага вслед лейтенанту, но сообразительный часовой выбросил винтовку штыком впереклон.

Зотову невольно пришлось оглянуться и ещё раз – последний раз в жизни – увидеть при тусклом фонаре это лицо, отчаянное лицо Лира в гробовом помещении.

– Что вы делаете! Что вы делаете! – кричал Тверитинов голосом гулким, как колокол. – Ведь этого не исправишь!!

Он взбросил руки, вылезающие из рукавов, одну с вещмешком, распух до размеров своей крылатой тёмной тени, и потолок уже давил ему на голову.

– Не беспокойтесь, не беспокойтесь, – сильно окая, уговаривал Зотов... – Надо будет только выяснить один вопросик...

И ушёл...

Проходя комнату военного диспетчера, лейтенант сказал:

– Этот состав задержите ещё.

В кабинете он сел за стол и писал.

«Оперативный пункт ТО НКВД.

Настоящим направляю вам задержанного, назвавшегося окруженцем Тверитиновым Игорем Дементьевичем, якобы отставшим в Скопине от эшелона 245413. В разговоре со мной...»

– Собирайся! – сказал он Гуськову. – Возьми бойца и отвезешь его в Мичуринск.

(Там же. Стр. 523)

Это сюжетная развязка рассказа.

А вот – его конец:

...Прошло несколько дней, миновали и праздники.

Но не уходил из памяти Зотова этот человек с такой удивительной улыбкой и карточкой дочери в полосатеньком платьице.

Всё сделано было, кажется, так, как надо.

Так, да не так...

Хотелось убедиться, что он-таки переодетый диверсант или уж освобождён давно. Зотов позвонил в Мичуринск, в оперативный пункт.

– А вот я посылал вам первого ноября задержанного, Тверитинова. Вы не скажете – что с ним выяснилось?

– Разбираются! – твёрдо ответили в телефон...

И всю зиму служил Зотов на той же станции, тем же помощником коменданта. И не раз тянуло его ещё позвонить, справиться, но могло показаться подозрительным.

Однажды из узловой комендатуры приехал по делам следователь. Зотов спросил его как бы невзначай:

– А вы не помните такого Тверитинова? Я как-то осенью задержал его.

– А почему вы спрашиваете? – нахмурился следователь значительно.

– Да просто так... интересно... чем кончилось?

– Разберутся и с вашим Тверикиным. У нас брака не бывает.

(Там же. Стр. 524)

Хорошо знакомая каждому, кто жил в то время, эта зловещая формула («У нас брака не бывает») не оставляет уже совсем никаких сомнений насчет того, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ СОТВОРИЛ славный и чистый душой Вася Зотов, истово верящий в непреложность лозунгов, которым надлежало следовать каждому гражданину «Страны Гайдара». И ни тени сомнения не возникло у него в правильности этих священных лозунгов. Разве только вот это:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Феномен Солженицына"

Книги похожие на "Феномен Солженицына" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Бенедикт Сарнов - Феномен Солженицына"

Отзывы читателей о книге "Феномен Солженицына", комментарии и мнения людей о произведении.