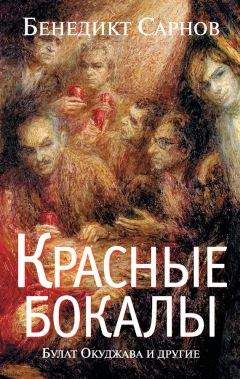

Бенедикт Сарнов - Феномен Солженицына

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Феномен Солженицына"

Описание и краткое содержание "Феномен Солженицына" читать бесплатно онлайн.

Литература о Солженицыне огромна. Это горы книг, статей, научных трудов, диссертаций, восторженных и полемических откликов. Казалось бы, какой простор для самых разнообразных взглядов, трактовок, эстетических, философских и политических интерпретаций роли и места писателя в литературной и общественно-политической жизни страны и мира. На самом деле, однако, особого разнообразия тут не наблюдается. Вся эта литература аккуратно делится на две противостоящие друг другу категории. Одна – это апологетика (если речь о творчестве «великого писателя земли русской» – коленопреклонение и восторг, если о его биографии – нимб пророка и гения, не жизнеописание, а – житие). И – другая, противоположная: разоблачения, глумления, памфлеты, а то и пасквили.

Книга Бенедикта Сарнова «Феномен Солженицына» – едва ли не единственная, автор которой поставил перед собой задачу дать серьезный и по возможности объективный анализ как художественной, так и мировоззренческой эволюции (лучше сказать – трансформации) писателя.

Но можно ли сохранить объективность, выясняя свои отношения с человеком, сыгравшим огромную – и совсем не простую – роль в твоей жизни?

(Александр Солженицын. Не стоит село без праведника. М. 1990. Стр. 444)

Приложенная к рукописи фотография подтверждала документальную точность этого описания. Ясно был виден на ней и теремок, обрамлявший и украшавший чердачное окно. И восемнадцать венцов сруба, которые при желании можно было бы пересчитать, чтобы убедиться, что было их там ровно восемнадцать. Только вот хозяйку этого дома на той фотографии разглядеть было нельзя. Крохотная её фигура была там оставлена словно бы только для того, чтобы дотошный зритель мог воочию представить себе высоту её дома.

Но на другой фотке, приложенной к той же рукописи, Матрена Васильевна была взята объективом уже крупно, так что не только всю фигуру её можно было хорошо разглядеть, но и лицо, суровость которого смягчала смутная, невнятная полуулыбка.

Это была, наверно, та самая улыбка, о которой в рассказе сказано, что он долго и тщетно пытался уловить её объективом своего только что купленного фотоаппарата:

...Увидев на себе холодный глаз объектива, Матрена принимала выражение или натянутое, или повышенно суровое.

Раз только запечатлел я, как она улыбалась чему-то, глядя в окошко на улицу.

(Там же. Стр. 447)

Эта нескрываемая и даже нарочито, демонстративно подчеркиваемая автором «фотографичность», конечно, не должна была стать поводом для разочарования в Солженицыне-художнике. А что касается такой же нескрываемой, подчеркнутой ориентации автора на «физиологический очерк», так тут и говорить нечего. Достаточно вспомнить, что к этому жанру в свое время относили «Записки охотника» Тургенева. Один из лучших рассказов этого тургеневского цикла («Хорь и Калиныч»), явившийся – ещё до того как цикл стал книгой – на страницах «Современника», именно так был воспринят, понят и оценен – и редакцией, и критикой.

И немудрено.

Вспомним начало этого тургеневского рассказа:

...Кому случалось из Волховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и калужской породой. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит исподлобья, живет в дрянных осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти; калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел, торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах. Орловская деревня (мы говорим о восточной части Орловской губернии) обыкновенно расположена среди распаханных полей, близ оврага, кое-как превращенного в грязный пруд. Кроме немногих ракит, всегда готовых к услугам, да двух-трех тощих берез, деревца на версту кругом не увидишь; изба лепится к избе, крыши закиданы гнилой соломой... Калужская деревня, напротив, большею частью окружена лесом; избы стоят вольней и прямей, крыты тесом; ворота плотно запираются, плетень на задворке не разметан и не вывалился наружу, не зовет в гости всякую прохожую свинью... В Орловской губернии последние леса и площадя исчезнут лет через пять, а болот и в помине нет; в Калужской, напротив, засеки тянутся на сотни, болота на десятки верст...

(И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Том третий. М. 1979. Стр. 7)

Воспользовавшись местным, диалектным словечком («площадя»), Тургенев делает к нему специальное примечание, сноску:

...«Площадями» называются в Орловской губернии большие сплошные массы кустов; орловское наречие отличается вообще множеством своебытных, иногда весьма метких, иногда довольно безобразных слов и оборотов.

(Там же)

В беллетристике такие примечания не приняты, и сноской этой Тургенев тоже как бы указывает нам на этнографический, то есть скорее даже научный, нежели художественный характер этого своего очерка.

Все это, однако, не помешало – ни современникам, ни потомкам – числить тургеневского «Хоря и Калиныча» в ряду самых выдающихся шедевров классической русской художественной прозы.

Что же в таком случае помешало мне отнести и солженицынский «Матренин двор» к тому же разряду?

Написан он был мастерски:

...Председатель новый, недавний, присланный из города, первым делом обрезал всем инвалидам огороды. Пятнадцать соток песочка оставил Матрёне, а десять соток так и пустовало за забором. Впрочем, и за пятнадцать соток потягивал колхоз Матрёну. Когда рук не хватало, когда отнекивались бабы уж очень упорно, жена председателя приходила к Матрёне. Она была тоже женщина городская, решительная, коротким серым полупальто и грозным взглядом как бы военная.

Она входила в избу и, не здороваясь, строго смотрела на Матрёну. Матрёна мешалась.

– Та-ак, – раздельно говорила жена председателя. – Товарищ Григорьева! Надо будет помочь колхозу! Надо будет завтра ехать навоз вывозить!

Лицо Матрёны складывалось в извиняющую полуулыбку – как будто ей было совестно за жену председателя, что та не могла ей заплатить за работу.

– Ну что ж, – тянула она. – Я больна, конечно. И к делу вашему теперь не присоединёна. – И тут же спешно исправлялась: – Ко´му часу приходить-то?

– И вилы свои бери! – наставляла председательша и уходила, шурша твёрдой юбкой.

– Во как! – пеняла Матрёна вслед. – И вилы свои бери! Ни лопат, ни вил в колхозе нету. А я без мужика живу, кто мне насадит?..

И размышляла потом весь вечер:

– Да что говорить, Игнатич! Ни к столбу, ни к перилу эта работа. Станешь, об лопату опершись, и ждёшь, скоро ли с фабрики гудок на двенадцать. Да ещё заведутся бабы, счёты сводят, кто вышел, кто не вышел. Когда, бывалоча, по себе работали, так никакого звуку не было, только ой-ой-ойиньки, вот обед подкатил, вот вечер подступил.

Всё же поутру она уходила со своими вилами.

(Александр Солженицын. Не стоит село без праведника. М. 1990. Стр. 449–450)

Одна только эта короткая фраза – не фраза даже, полуфраза: «...как будто ей было совестно за жену председателя, что та не могла ей заплатить за работу» – рисует Матрену ярче и говорит о ней больше, чем могли бы сказать любые многословные авторские описания и размышления.

Но и не только Матрёна, характер которой автор и раньше и потом исследует подробно, но и эта на миг мелькнувшая и ни разу уже больше не появившаяся на страницах рассказа председательша, вылепленная одной описательной фразой («коротким серым полупальто и грозным взглядом как бы военная») и двумя вложенными автором в её уста репликами, стоит перед нами, как живая.

Или – вот такая «фотография», с явным уклоном в этнографию, как будто даже ещё более отчетливым, чем у Тургенева:

...Деревенские приходили постоять-посмотреть. Женщины приводили и маленьких детей взглянуть на мёртвую. И если начинался плач, все женщины, хотя бы зашли они в избу из пустого любопытства, – все обязательно подплакивали от двери и от стен, как бы аккомпанировали хором. А мужчины стояли молча навытяжку, сняв шапки.

Самый же плач доставалось вести родственницам. В плаче заметил я холодно продуманный, искони заведенный порядок. Те, кто подале, подходили к гробу ненадолго и у самого гроба причитали негромко. Те, кто считал себя покойнице роднее, начинали плач ещё с порога, а достигнув гроба, наклонялись голосить над самым лицом усопшей. Мелодия была самодеятельная у каждой плакальщицы. И свои собственные излагались мысли и чувства.

Тут узнал я, что плач над покойной не просто есть плач, а своего рода политика. Слетелись три сестры Матрёны, захватили избу, козу и печь, заперли сундук её на замок, из подкладки пальто выпотрошили двести похоронных рублей, приходящим всем втолковывали, что они одни были Матрёне близкие. И над гробом плакали так:

– Ах, нянькя-нянькя! Ах, лёлька-лёлька! И ты ж наша единственная! И жила бы ты тихо-мирно! И мы бы тебя всегда приласкали! А погубила тебя твоя горница! А доконала тебя, заклятая! И зачем ты её ломала? И зачем ты нас не послушала?

Так плачи сестёр были обвинительные плачи против мужниной родни: не надо было понуждать Матрёну горницу ломать. (А подспудный смысл был: горницу-ту вы взять-взяли, избы же самой мы вам не дадим!)

Мужнина родня – Матрёнины золовки, сестры Ефима и Фаддея, и ещё племянницы разные приходили и плакали так:

– Ах, тётанька-тётанька! И как же ты себя не берегла! И, наверно, теперь они на нас обиделись! И родимая ж ты наша, и вина вся твоя! И горница тут ни при чём. И зачем же пошла ты туда, где смерть тебя стерегла? И никто тебя туда не звал! И как ты умерла – не думала! И что же ты нас не слушалась?..

(И изо всех этих причитаний выпирал ответ: в смерти её мы не виноваты, а насчёт избы ещё поговорим!)

(Там же. Стр. 463)

Нет, это не фотография. Это – живопись. Тонкая, искусная, психологически точная и проницательная.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Феномен Солженицына"

Книги похожие на "Феномен Солженицына" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Бенедикт Сарнов - Феномен Солженицына"

Отзывы читателей о книге "Феномен Солженицына", комментарии и мнения людей о произведении.