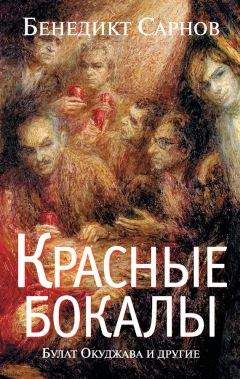

Бенедикт Сарнов - Феномен Солженицына

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Феномен Солженицына"

Описание и краткое содержание "Феномен Солженицына" читать бесплатно онлайн.

Литература о Солженицыне огромна. Это горы книг, статей, научных трудов, диссертаций, восторженных и полемических откликов. Казалось бы, какой простор для самых разнообразных взглядов, трактовок, эстетических, философских и политических интерпретаций роли и места писателя в литературной и общественно-политической жизни страны и мира. На самом деле, однако, особого разнообразия тут не наблюдается. Вся эта литература аккуратно делится на две противостоящие друг другу категории. Одна – это апологетика (если речь о творчестве «великого писателя земли русской» – коленопреклонение и восторг, если о его биографии – нимб пророка и гения, не жизнеописание, а – житие). И – другая, противоположная: разоблачения, глумления, памфлеты, а то и пасквили.

Книга Бенедикта Сарнова «Феномен Солженицына» – едва ли не единственная, автор которой поставил перед собой задачу дать серьезный и по возможности объективный анализ как художественной, так и мировоззренческой эволюции (лучше сказать – трансформации) писателя.

Но можно ли сохранить объективность, выясняя свои отношения с человеком, сыгравшим огромную – и совсем не простую – роль в твоей жизни?

Сходство тут, конечно, тоже велико, и к природе этого сходства нам, наверно, ещё придется вернуться. Но сейчас остановлюсь на контрасте.

Солженицын, как мы теперь уже знаем, тому прошлому, о котором говорит в своей поэме Коржавин, тоже «отдал немалую дань».

В рассказе «Случай на станции Кречетовка» это почти не ощущалось. На героя этого своего рассказа автор смотрит со стороны, изучающим, холодно анализирующим взглядом. Но уже при первом чтении отметил я в нем один эпизод, – даже не эпизод, а деталь, подробность, ещё один небольшой, но важный для автора штрих к портрету этого его героя, – в котором мне померещилось что-то личное, едва ли даже не автобиографическое:

......Как-то неловко было признаться Вале и лейтенантам, его сменщикам, что было-таки у него вечернее чтение, была книга – единственная захваченная в какой-то библиотеке в суматошных путях этого года и возимая с собой в вещмешке.

Книга эта была – синий толстенький первый том «Капитала» на шершавой рыжеватой бумаге тридцатых годов.

Все студенческие пять лет мечтал он прочесть заветную эту книгу, и не раз брал её в институтской библиотеке, и пытался конспектировать, и держал по семестру, по году – но никогда не оставалось времени, заедали собрания, общественные нагрузки, экзамены. И, не кончив одной страницы конспекта, он сдавал книгу, когда шёл с июньской обходной. И даже когда проходили политэкономию, самое время было читать «Капитал» – преподаватель отговаривал: «Утонете!», советовал нажимать на учебник Лапидуса, на конспекты лекций. И, действительно, только-только успевали.

Но вот теперь, осенью сорок первого, в зареве огромной тревоги, Вася Зотов мог здесь, в дыре, найти время для «Капитала». Так он и делал – в часы, свободные от службы, от всевобуча и заданий райкома партии. На квартире у Авдеевых, в зальце, уставленном филодендронами и алоэ, он садился за шаткий маленький столик и при керосиновой лампе (не на все дома посёлка хватало мощности дизельного движка), поглаживая грубую бумагу рукой, читал: первый раз – для охвата, второй раз – для разметки, третий раз – конспектируя и стараясь всё окончательно уложить в голове. И чем мрачней были сводки с фронта, тем упрямей нырял он в толстую синюю книгу. Вася так понимал, что, когда он освоит весь этот хотя бы первый том и будет стройным целым держать его в памяти – он станет непобедимым, неуязвимым, неотразимым в любой идейной схватке.

(Александр Солженицын. Не стоит село без праведника. Раковый корпус. Рассказы. М. 1990. Стр. 498–499)

При всей отстраненности этого взгляда, при некоторой даже его ироничности показалось мне тогда, что автор этого отрывка и сам не без нежности вспоминает этот синий толстенький том, что он, может быть, даже и сам когда-то вот так же бережно, любовно оглаживал грубую, шершавую бумагу его пожелтевших страниц.

Это было всего лишь ощущение, ничем не подтвержденное. Да и чем я мог бы его подтвердить?

Но подтверждение нашлось.

Нашлось оно, спустя годы, когда случилось мне прочесть книжку воспоминаний о Солженицыне его первой жены – Натальи Алексеевны Решетовской:

...Он говорит о том, что видит смысл своей жизни в служении пером интересам мировой революции. Не всё ему нравится сегодня. Союз с Англией и США. Распущен Коммунистический Интернационал. Изменился гимн. В армии погоны. Во всём этом он видит отход от идеалов революции. Он советует мне покупать произведения Маркса, Энгельса, Ленина. Может статься и так, заявляет он, что после войны они исчезнут из продажи и с библиотечных полок. За всё это придется вести после войны борьбу. Он к ней готов.

(Н. Решетовская. В споре со временем)

Об отходе от идеалов революции в то время думали и говорили многие. Да и как тогда можно было об этом не думать и не говорить?

Но за предположением Солженицына, что после войны книги Маркса, Энгельса и Ленина, быть может, «исчезнут из продажи и с полок библиотек», – то есть ОКАЖУТСЯ ПОД ЗАПРЕТОМ, – таился не только этот, очевидный для всех, а куда более глубокий и страшный смысл, суть которого мало кто решился бы тогда сформулировать так прямо. Предположение это означало, что формула «отход от идеалов революции» – не более, чем деликатный эвфемизм. На самом же деле то, что происходит (уже произошло!) в нашей стране, – не что иное, как КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРЕВОРОТ.

Это убеждение сложилось у него ещё до войны, в середине 30-х, когда он – девятнадцатилетний – вместе со всей страной жадно следил за ходом больших московских судебных процессов:

В те годы красный цвет дробился радугой,

И жаром переливчатых его полос обваренный,

Я недоумевал речам Смирнова, Радека,

Стонал перед загадочным молчанием Бухарина.

Я понимал, я чувствовал, что что-то здесь не то,

Что правды ни следа

В судебных строках нет,

И я метался:

Что?

Когда?

Сломало Революции хребет?

Делил их камер немоту – и наконец

В затылок свой я принял их свинец.

(Александр Солженицын. Дороженька)

Стихи, – что говорить! – неуклюжие до крайности. (Стихи вообще – не его стихия). Но не о поэзии я веду тут речь.

Самое поразительное в этой неуклюжей, но безусловно искренней стихотворной тираде – последняя, заключающая её строка, в которой автор выражает готовность принять в свой затылок пулю, назначавшуюся Ивану Никитичу Смирнову, Николаю Ивановичу Бухарину и даже циничному болтуну Радеку. Вот, значит, как сильна и глубока была его преданность идеалам той Революции, которую совершили эти старые большевики и которой сломал хребет Сталин.

...Ты и все почти, – писал он в одном из своих фронтовых писем жене, – думают о будущем в разрезе своей личной жизни и личного счастья. А я давно не умею мыслить иначе, как: что я могу сделать для ленинизма , как мне строить для этого свою жизнь.

(«Такая война не может быть вничью»: Из фронтовых писем А. Солженицына жене Наталье Решетовской. Сын отечества. 1992, № 25. 19 июня. Стр. 8–9)

А вот – из другого его фронтового письма:

...Мы стоим на границах 1941 года. На границах войны Отечественной и войны революционной.

(Н. Решетовская. В споре со временем).

Это его «неумение мыслить иначе» как в пределах постоянно гложущей его мысли о том, что он может сделать для ленинизма, в то время значит для него даже больше, чем главная его любовь – литература:

...Он даже пишет Коке (и сообщает мне об этом), что если Федин убедит его в отсутствии у него литературного таланта, он круто порвёт с литературой («вырву сердце из груди, растопчу 15 лет своей жизни»), перейдет на истфак, но свой вклад в ленинизм всё равно сделает.

(Там же)

В начале 60-х, когда он писал свой рассказ «Случай на станции Кречетовка», все это для него (как для Коржавина, когда тот в 1957-м писал свою «Таньку») была уже – омертвевшая ткань . Но в отличие от Коржавина, который отрывал её от себя «ненавидя, страдая, любя», «непрерывной терзаемый болью», он эту «омертвевшую ткань», – если судить по этому его рассказу, – сбросил с себя легко и безболезненно.

Суть рассказа в том, что герой его, – добрый малый, честный, чистый душой, человечный, искренне сочувствующий попавшему в беду симпатичному ему человеку и всеми силами старающийся ему помочь, кончает тем, что по глупому и совершенно вздорному поводу задерживает его и под конвоем отправляет в руки палачей, на верную гибель. И поступает он так, не подчиняясь приказу, а по собственной инициативе. И не потому, что он тупой, послушный службист, или перестраховщик, а потому, что ВСЕМ ЛОЗУНГАМ ОН ВЕРИТ ДО КОНЦА. Не нравственная глухота, не какой-нибудь там душевный изъян делает его соучастником палачей, а верность идее мировой революции, без служения которой он не мыслит своей жизни.

Все его мысли и чувства, все его реакции, вся вдруг вспыхнувшая в нем, вообще-то совсем ему не свойственная подозрительность исходят из этой его истовой веры. Из той системы представлений, в пределах которой он только и умеет мыслить и рассуждать:

...Значит, не окруженец. Подослан! Агент! Наверно, белоэмигрант, потому и манеры такие...

Да не офицер ли он переодетый?..

То же и с коржавинской Танькой.

Она тоже становится доносчицей и соучастницей палачей только лишь потому, что ВСЕМ ЛОЗУНГАМ ВЕРИТ ДО КОНЦА, умеет жить, мыслить и чувствовать только в пределах привычных ей словесных схем и понятий. Её гипнотизируют другие слова, другие партийные лозунги. Лозунги бывали разные. Но ситуация, заставляющая хороших и чистых людей становиться соучастниками палачей, доносчиками и предателями, оставалась неизменной:

Танька, Танечка, Таня! Такое печальное дело!

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Феномен Солженицына"

Книги похожие на "Феномен Солженицына" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Бенедикт Сарнов - Феномен Солженицына"

Отзывы читателей о книге "Феномен Солженицына", комментарии и мнения людей о произведении.