Михаил Громов - Максим Грек

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

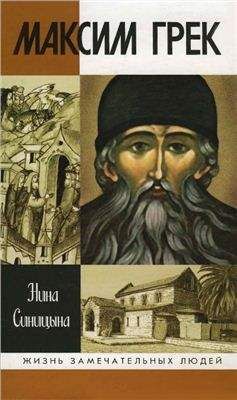

Описание книги "Максим Грек"

Описание и краткое содержание "Максим Грек" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена одному из видных деятелей отечественной и европейской культуры XVI в… оставившему обширное письменное наследие, мало изученное в философском отношении. На примере философских представлений Максима Грека автор знакомит со своеобразием древнерусского философского знания в целом.

В приложении даны отрывки из сочинении Максима Грека.

Греку не чужд и конкретно — исторический подход. Он указывает в качестве причин ослабления христианских государств на их раздробленность, взаимную вражду и несогласованность действий: «Супротивно же паче, останком западныя римскыя державы, на многа королевьства и государьства разделенным, и безпрестани межи себе враждебно живущим, и друг на друга воюющим, западным королем… греком же и булгаром и сербом, их же всех вкупе истребил есть, напущенный свыше на нас, злобезбожный измаильтянин» (там же, 142). Инок вспоминает слова евангелиста Матфея: «Всяко царство, раздельшееся на ся, запустеет».

Максим развивает своеобразную концепцию «оптимистического агностицизма», согласно которой человеку не дано познать сокровенный смысл событий, он может лишь догадываться о них, да это и не нужно, надо принять течение исторического потока как таковое, вручив себя высшей воле, которая печется о нашем благе. Главное, что может и должен делать человек, — это бороться со злом как внутри себя, так и среди людей, ибо божественное попечительство не гарантирует благополучного исхода, но создает его возможность. «Бог все предвидит, но не все предопределяет», — считал Иоанн Дамаскин (59, 237). Превратить спасительную возможность в действительность, выплыть в реке жизни, не утонуть в пучине небытия — вот главное. Именно этому учит «нравная философия», исповедуемая Греком… Средневековая философия истории имеет свои диалектиские черты. Христа называли «Новым Адамом», будущий век виделся «Новым Иерусалимом», вся ветхозаветная жизнь через искания пророков устремлялась в новозаветную, прошлое в многозначительных символах предвещало будущее. То, что раньше человеку приносило страдания, теперь дарит благо. Женщина Ева погубила Адама — женщина Мария дарит Спасителя. Водой потопа погублен падший род людской — водой крещения он спасается. Древо распятия, символ позорной казни, становится боготворимым. «Како, еже преже гнушаемое и проклятое и ненавидимое, аки смертное орудие, крестообразное древо, ныне многожелаемо и всечестно есть покланяние и почитание?» (14, /, 50).

Мысль человеческая отражает сложный путь людей. Мудрецы прошлого как бы выстраиваются в последовательную цепь умов. Среди них библейские пророки и античные философы («мнозп от еллин премудрых мужей»). Именно такими изображены на фресках паперти Благовещенского собора Московского Кремля эллинские мыслители, и среди них Максим Грек. История не является для него нагромождением случайностей, она имеет свой глубокий смысл.

Глава V. ОНТОЛОГИЯ И ГНОСЕОЛОГИЯ

1. ОБРАЗ МИРОЗДАНИЯ

Кто не знает рублевской «Троицы»? Три задумчивых ангела ведут безмолвную беседу о смысле бытия. Круглящаяся композиция линий создает абрис самого мироздания, сферичность которого обосновывали еще древние греки. Отсутствие бытовых подробностей придает каждой детали значение глубокого символа. Древо — не просто дуб мамврийский, под которым праотец Авраам угощал явившихся ему трех странников, — это древо жизни. Здание — не только архитектурная кулиса, дом Авраама, — это понимание мира как благоустроенного града. Гора — не просто пейзажный фон, но символ восхождения духа к вершинам познания высших тайн бытия. Как пишет Максим, несомненно видевший в бытность свою в Троице — Сергиевом монастыре этот шедевр отечественной живописи, «…потщимся присно горе ума воздвизати» (14,2, 6). В центре композиции чаша искупительной жертвы, напоминающая о нравственном долге каждого человека служить добру и любить людей как братьев своих. Рублевская «Троица», созданная «в память и похвалу» Сергию Радонежскому для преодоления «ненавистной розни мира сего», столь же философична, как образ Софии Премудрости; она в художественно — пластической форме без всяких слов, категорий и силлогизмов приоткрывает образ мира и смысл бытия. Это и есть «умозрение в красках», особый вид мудрости, развитый на Руси до высокого уровня совершенства.

Ветхозаветная Троица в пластически зримой форме выражает тринитарную концепцию мироздания: «Фигуры трех ангелов воспринимались как символ триединого божества…» (80, 294). В новозаветной традиции они получают вид самостоятельных ипостасей — Отец, Сын, св. Дух. Троица выступает в качестве онтологического и гносеологического числа во многих мировоззренческих и философских системах: индийское тримурти (Брахма, Шива, Вишну); Единое, Ум, Душа у Платона и неоплатоников; трихотомия Канта; триада Гегеля. Число три, используемое более всех остальных в мышлении, фольклоре, письменности, практической деятельности во всех цивилизациях, связано с представлением об упорядоченности бытия в сознании людей. Оно служит обозначением систематизированной бесконечности мироздания, выражает множественность вообще в виде оптимального множества, поскольку единица означает единство мира, два — его двоичность, полярность, но не многообразие. И как материальный треножник представляет часто наиболее удобную опору реальных предметов, так, пользуясь древнерусской терминологией, «треножник мысленный» помогает организовывать информацию о мире в виде лаконичного и емкого множества. Три как «ключевое слово» часто используется и обыгрывается в древнерусской литературе, например Епифанием Премудрым (см. 81, 118–119).

Если пользоваться триадой легко, то познать через нее диалектику единого и множественного весьма непросто. Вольтер в свое время немало поиронизировал над тринитарным принципом бытия, понять же его гораздо труднее. Тысячи умов в рациональной и интуитивной форме, логическим и образным путем, методом аллегории и символа пытались уловить и выразить эту неуловимую и невыразимую диалектику бытия. Пытался по — своему постигнуть для себя и объяснить вопрошающим у него «неизреченную тайну Троицы» и Максим Грек. Все рассуждения у него ведутся, конечно, о боге, но бог средневековья — не чисто религиозное понятие, это и философское представление о субстанции, обладающее тем, что мы называем атрибутами материи, — вечностью, бесконечностью, абсолютным бытием. Это одновременно и своеобразный идеал — максимум всех человеческих способностей; как пишет Максим, бог «всепремудр, преблаг, прещедр, всепречист…» (14, /, 69). Не удивительно, что подобный синтез в одном сверхпонятии необъятности мироздания и высших человеческих качеств, говоря словами Кузанца, «абсолютный максимум» (цит. по: 60, 40), столь почитался в средние века. Не вдаваясь в дальнейшее обсуждение этой темы, попробуем проследить представления Грека о боге как субстанции.

«Един Бог трое, а не три бози», — утверждает афонец, в монотеистической форме признавая монистическую концепцию бытия. Как субстанция бог «безначален и бесконечен». Мыслитель пытается раскрыть диалектику единого и множественного таким образом: «Яко же глаголем ум, слова и дух — едина душа трое, а не три души, яко же глаголем дискос, свет, луча — едино солнце три сия, а не три солнца, сице и таинство святыя Троицы» (14, /, 160). Максим сравнивает Троицу также с домом из трех этажей, с днем, состоящим из утра, полудня и вечера, с «трисолнечным светом». Эти заимствованные из патриотической и современной ему литературы сравнения Грек трактует как не более чем доступные для обыденного сознания аналогии. В полемике с Булевым он решительно выступает как против любого уподобления аллегории или символа самому «неизреченному таинству» бога — субстанции, так и против «позитивистского» стремления выразить его суть математическим или другим оригинальным способом, что было модно в просвещённой Европе того времени. Максим называет это идолопоклонством, которое лишь поначалу кажется глубокомысленным размышлением, затем же представляется детской игрой, а не подлинной философией: «…детскую сию нарицая зело праведне: како бо не играющих паче сицева, ниже философствующих достойна наречет кто» (там же, 299)..

По мысли Августина, «признаки св. Троицы находятся в человеке» (17, 397). Он подразумевает «тройственность в самих себе»: бытие человека, его ум и волю; жизнь, собственно, и состоит из существования, познания и желания. Три как онтологическое и гносеологическое число бесконечно варьируется у многих мыслителей прошлого. Прибегает к данному приему и Максим. Человек для него — Отец, произносимое им слово — Логос, исходящее от уст вместе с речью дыхание — Дух святой. Здесь как бы в обратной проекции видится то, что, возможно, послужило основой для новозаветной интерпретации Троицы. Бог — субстанция осмыслен по образу и подобию человека; говоря словами Фейербаха, «бог есть откровение внутренней сути человека, выражение его „я“…» (21, 3, 445).

Опираясь на Дамаскина, афонец каждой ипостаси приписывает неотделимое и только ей принадлежащее свойство: Отцу присуще «нерождение», Сыну — «рождение». Духу — «нахождение». Подобное разделение введено Григорием Назианзиномв IV в., в целом же догмат о триедином божестве представляет «результат длительных рационалистических изысканий христианского мышления…» (31, 32). Исхождение Духа от Сына, как считает Максим, нарушает монистическое единство субстанции, вводя дуализм двух источников исхождения. Поэтому он критикует католический догмат о филиокве. И как «наш дух от слова нашего не исходит», так и не может Дух святой исходить от Логоса, слова божьего (14, /, 336–337).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Максим Грек"

Книги похожие на "Максим Грек" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Громов - Максим Грек"

Отзывы читателей о книге "Максим Грек", комментарии и мнения людей о произведении.