Михаил Громов - Максим Грек

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

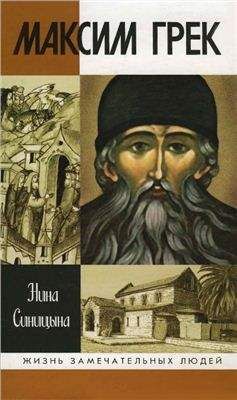

Описание книги "Максим Грек"

Описание и краткое содержание "Максим Грек" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена одному из видных деятелей отечественной и европейской культуры XVI в… оставившему обширное письменное наследие, мало изученное в философском отношении. На примере философских представлений Максима Грека автор знакомит со своеобразием древнерусского философского знания в целом.

В приложении даны отрывки из сочинении Максима Грека.

Русские, считает афонец, правильно не признают рукоположение папы римского, «аки отпадша лика православных архиереев», но патриархи восточной церкви не утрачивают своей сакральной власти, несмотря на завоевание христианских земель сарацинами и турками. Святыни не оскверняются политикой, их духовная ценность не подвластна мирской власти. Потому Максим, прославляя «всеименитую Москву», не может ее признать «Новым Иерусалимом», ибо подобный город есть один на земле. Как трезвомыслящий философ, он считает, что чрезмерное восхваление личности, города, страны приносит укоризну, а не благо: «…яко же паче достоинства почитати некоего или человека или град или страну, досаду паче, а не славу ни похвалу прилагает» (14, 3, 157). Честолюбивый патриарх Никон, задумавший в XVII в. поставить «священство выше царства», не смог превратить свою пышную подмосковную резиденцию в «Новый Иерусалим» и потерпел крах как политический деятель, дав тем хороший урок современникам и потомкам.

3. СМЫСЛ ИСТОРИИ

Максима Грека интересуют не только конкретные события и текущая политика, он пытается осмыслить общество как таковое, постигнуть ход мировой истории. И так же как нет у афонца «систематизированной разработки его политической философии» (139, 161), нет у него и специально изложенной философско — исторической концепции. Философия истории Максима рассеяна в его сочинениях, для своей систематизации она требует определенной реконструкции и сведения в единое целое многих его суждений. Использование подобного метода является часто единственно возможным в применении ко многим мыслителям прошлого, не увлекавшимся доктринальным изложением своих взглядов и не писавшим, подобно Гегелю, обширных трактатов с четким делением своей системы на разделы, подразделы, части, главы, параграфы, что образует известный порядок, но в немалой степени формализует мысль.

Вместо классического античного представления об историческом процессе как «вечном возвращении» (А. Ф. Лосев) христианство создает необратимую и устремленную в будущее концепцию социума. Вместо созерцательного философствования о гармонично уравновешенном космосе в сознание врывается напряженное переживание бытия, человек попадает в «поток временного свершения, несущий в себе все вещи…» (19, 88). Стремление осмыслить ход мировой истории, вписать в нее историю своего народа, включить жизнь каждого человека отличает многочисленные средневековые хроники. В «Повести временных лет» содержится интереснейшее в этом плане сочинение — «Речь философа», в которой греческий проповедник раскрывает перед князем Владимиром впечатляющую панораму мировой истории, наполненную поисками добра и смысла, вопиющую страданиями рода людского, пронизанную жаждой его обновления. Христианство не только по сравнению с примитивными верованиями славян, но и с развитыми античными представлениями делает шаг вперед путем активизации социального сознания, ибо центр тяжести перемещается с мира природы на мир человека, в то время как «античная философия истории основана на примате природы, а потому и на снижении значимости человеческого субъекта и человеческого общества» (84, 202).

Идея развития активно внедряется в средневековое сознание. «Древнее мимо идет, нынче все новое» — эти слова апостола Павла любили повторять жившие в те времена поколения, которым их эпоха отнюдь не казалась временем упадка, застоя, своеобразного провала в культуре, как это представлялось позднее ряду буржуазных просветителей. Напротив, средневековье было искренне убеждено в своей великой исторической миссии. Оно разделяло мировую историю на старую и новую эры, рубежом которых было возникновение новой идеологии, принесшей избавление исстрадавшемуся человечеству. Все, что было до рождества Христова, — это предыстория собственно человеческой истории, всего лишь прелюдия к торжественной симфонии ликующих «новых людей», совлекших одежды «ветхого Адама».

Местные предания, местные верования, местное летосчисление сменяются единым, все поглощающим мировым потоком бытия и сознания. «История превратилась во всемирную историю, пронизанную единым смыслом и руководимую трансцендентным замыслом» (45, 105). В эпоху Возрождения эта концепция, выраженная, в частности, в историософии Августина, все еще привлекает внимание современников: недаром Эразм Роттердамский издает его труд «De civitate Dei», который Вивес обстоятельно комментирует.

Идеи Максима созвучны его эпохе. Он словами Иоанна Златоуста отвергает принцип цикличности («обношение»), считая неповторимыми все имевшие место события: «…где убо суть… времен обношение?.. кто убо воспомянул есть, когда явися Христос другий?» (14, /, 412–413). Замкнутый круг «обношения» разворачивается в восходящую линию развития от прошлого к будущему. Это нечистый водит по кругу неразумных людей, как заблудившегося путника. Путь движения человечеству неведом — оно идет по нему впервые. Q будущем никто, кроме всевышнего, не может судить. Потому ложны все пророчества астрологов, провидцев и прочих шарлатанов, которым сам дьявол нашептывает на ухо свои лживые, призванные сбить людей с пути предсказания. Максим ссылается на Августина, который для него «свидетель неотметаем», в частности на его толкования Книги Бытия: «…Августин Иппонский, в первой главе толкований миру бытия, сице глаголя: яко астролози убо многажды о будущих истинна предвозвещают, обаче не толико от небесных знамений, елико от неявленнаго сатанинскаго совещания, еже убо человеческия разумы некогда, и не ощущающи, терпят…» (там же, 418). Оракулы будущего не выдерживают критики разума.

Грек обращается к прошлому для подкрепления своих взглядов. Он описывает величие Римской державы, возвысившейся мощью оружия и мужеством граждан. Но могучий Рим «своими цари прегордыми и пренеправедными» стал во времена империи царством зла, «блудницей Вавилонской», по словам Иоанна Богослова, пьющей кровь из порабощенных народов и «губительными челюстьми» лязгающей на обличающих ее праведников. Но разве может торжествовать несправедливость? Максим переживает историю не как фатальный процесс, но. как поле битвы добра и зла, где активное участие принимают все люди, где ведущие их знаменосцы духа прокладывают путь к победе. В «Слове похвальном Петру и Павлу» святогорец восхищается тем, как «два мужа неискусна» евангельским учением и «кровию своею» сокрушают «Рим преворужен», ибо «не в силе бог, но в правде». Эти слова скажет, по преданию, и Александр Невский перед Ледовым побоищем (см.96, 27, 43); они часто звучали в прошлом на Руси.

Разумеется, афонец не дает социально — экономического анализа падения Римской империи, он понимает его прежде всего в духе вселенской борьбы добра и зла. Но разве моральный фактор не играет в истории великой роли? Разве не сильнее любого оружия вера людей в правое дело, защита добра и справедливости? Не случайным, а глубоко закономерным представляется ему тот факт, что павшая столица: ненавистной империи стала «городом святого Петра», мученически погибшего при императоре Нероне. «Камень веры» сокрушил камень деспотизма!

Но, как говорит святогорец, «коя слава стоит на земли непременна?» Прошло всего несколько столетий, и гонимая прежде церковь, возникшая некогда как «движение угнетенных» (1, 22, 467), превращается в соучастницу феодальной эксплуатации, набирает силу, копит сокровища, и снова Рим превращается в «блудницу на семи холмах». Произошло то неизбежное перерождение христианства, о котором, в частности, выскажется Достоевский в «Легенде о великом инквизиторе». Такова диалектика истории, и Максим чувствует ее: «…где, яже в благоверии возрастшая, высота пресловутая и похвала всех западных язык, святая, глаголю, соборная и апостольская церковь ветхаго Рима?» (14, 7. 133).

И восточное христианство подвергается ударам истории: «…где, яже в благоверии и честности боголепней возсиявшая, красота вкупе и слава бывших верных в Иерусалиме, и Александрии, и Египте, и Ливии, и Антиохии?» По грехам христиан гибнет и «Новый Рим» — Византия, которую не спасают ни многочисленные войска, ни стены крепостей, ни мощи праведников, ни горячие молитвы, ни даже сама София. Если царство становится неправедным, ему не устоять; никакая сила не может спасти его от карающего меча, вложенного в руки иноплеменных. Не только латинский Запад и православный Восток, весь мир, по Греку, наполнился ересью и грехом, потому и стал он добычей измаильтян: «Иди мысленным, душе, оком в Индию и Ефиопию последних концев вселенныя, — и тамо обрящеши всяко безобразие и гнушение всяческых ересей» (там же, 133–134). Но торжество ислама не вечно; его на насилии построенное могущество рухнет. Максим не мог предвидеть событий XVHI–XIX вв., но произошло именно так. Моральная интерпретация истории тоже имеет свою убедительную логику.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Максим Грек"

Книги похожие на "Максим Грек" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Громов - Максим Грек"

Отзывы читателей о книге "Максим Грек", комментарии и мнения людей о произведении.