Михаил Громов - Максим Грек

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

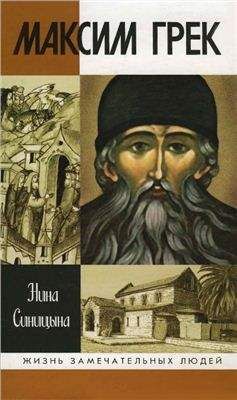

Описание книги "Максим Грек"

Описание и краткое содержание "Максим Грек" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена одному из видных деятелей отечественной и европейской культуры XVI в… оставившему обширное письменное наследие, мало изученное в философском отношении. На примере философских представлений Максима Грека автор знакомит со своеобразием древнерусского философского знания в целом.

В приложении даны отрывки из сочинении Максима Грека.

Максим утверждает, что все в мире подчинено вышней воле, этому антропоморфно понятому объективному закону бытия, возводящему людей на высоту власти и свергающему их вниз, если они не действуют согласно ему: «Многа бо и предивна, яже тамо содеяшася, Божиим промыслом, возводящим неких на царскую высоту от худаго чину, и паки погубляющим их всеродно, злейше и безбожно устраяющих царство» (14, /, 382). Верховный правитель — это еще не высший судия. И он подчинен объективному ходу вещей, и он — грешный человек. В средние века на картинах адовых мучений среди терзаемых грешников нередко изображаются и цари, и короли, и церковные иерархии, и даже римские папы.

Государь должен править, подчиняясь в душе своей закону морали, а во внешней деятельности — установленному праву. Царь на земле обязан быть справедлив так же, как справедлив небесный владыка. Ссылаясь на одного из авторитетов прошлого (Менандра), Грек пишет: «…яко же рече некий от еллинских философ, к некоему царю сице глаголя: царству уверен быв, буди тому достоин, царь бо Божий есть образ одушевлен» (14, 2, 350). Подобно митрополиту Никифору, наставлявшему Владимира Мономаха, афонец советует в мыслях держать постоянно 100–й псалом из Псалтыри, где есть слова: «…милость и суд буду петь». Ивану IV святогорец рекомендует читать послание византийского патриарха Фотия к болгарскому царю Михаилу: «…велику премудрость и пользу оттуду исчерпнути имаши, аще послушаешь его».

Правителю необходимо заботиться о своих подданных, ибо от этого зависит процветание и крепость державы: «Такожде и сущая о тебе пресветлыя князи и боляры и воеводы преславныя и добляя воины и почитай и бреги и обильно даруй; их же бо обогащая, твою державу отвею ду крепиши…» (там же, 353). Не только полезных на службе людей, но последних вдов и сирот не должен забывать государь: «…вдовы и сироты убогия обидимы да не презреши…» Считающий мир наилучшим состоянием и признавая необходимость войны лишь «ради крепчайшия нужи», Максим вместе с тем советует иметь сильное, организованное и обученное войско для отпора врагам: «…воеводы, и чиноначальники, и тысящники, и сотники, и многолюдное воинство… да всегда готовы бывают на противополчение восстающих поганых варвар» (14, 3, 247).

В целом Максим Грек выступает как политический мыслитель, который путем советов, наставлений, примеров вырисовывает перед российскими правителями довольно обоснованную социальнополитическую программу. Глубоко проанализировавший его общественно — политические взгляды В. Ф. Ржига считает, что идеи афонца не являлись «отвлеченным построением ученого отшельника», они претворялись в действительность. «Политика „избранной рады“ и представляет собою политику согласованного действия духовенства, боярства, воинства и торгово — промышленного класса, так называемых „посадских“» (102, 75). В изданном им послании Грека Ивану Грозному 1551 г. афонец одобрительно отзывается о реформах того времени, укрепивших русское государство; он сравнивает энергичную деятельность молодого царя с правлением Александра Македонского и кесаря Августа, наиболее великих государственных деятелей прошлого. Максим не дожил до Ливонской войны и опричнины, но нет сомнений в том, что он не остался бы в стороне от тех испытаний, которые потрясут Россию в конце царствования Ивана IV, он наверняка дал бы им свою оценку.

В 1551 г. Грозный созывает Стоглавый собор, на полтора века определивший многие стороны русской жизни и особенности внутренней политики допетровской Руси. Хотя афонец не участвует в работе собора, его влияние чувствуется в вопросах царя, в зафиксированных текстуально терминах и выражениях, в оценке многих «нестроений», в самих постановлениях собора (см. там же, 31). Показательно, что Грек предвосхищает заботу государя о служилом дворянстве — надежной опоре феодального государства, его главном функционере.

Многие идеи Максима как писателя — публициста и как социального философа созвучны эпохе, но не всегда его голос звучит в унисон с интересами русского государства. Он никогда не забывает о своей страдающей родине, помнит о ее нуждах, мечтает о ее освобождении от турецкого ига. И упрекать в этом Грека, представляя его пронырливым агентом падшего Константинополя, хитроумно проводящим узконационалистическую политику, было бы неверно. Он радовался, когда русские и греческие интересы совпадали, и, очевидно, немало переживал, когда они. расходились.

Одним из самых сложных был вопрос о войне с Турцией. Переживавшая апогей своего величия Османская империя порабощает Балканы, господствует в Восточном Средиземноморье, теснит европейские государства. Воевать с могущественной Портой у России нет сил в этот период, особенно на близкой к Стамбулу и далекой от Москвы земле Эллады. Она с трудом отбивает набеги ее вассала — крымского хана. Поэтому русское правительство решительно отстраняет всякие попытки втянуть страну в бесперспективную войну с Турцией, от кого бы они ни исходили — от римского папы, христианских королей или греческих патриотов. Более того, имелся тайный план использовать турок против Литвы и Польши, впрочем не осуществленный (см. 48, 19). Что касается обвинений Грека в измене интересам России, признаваемой некоторыми исследователями истинной причиной гонений на афонца, то здесь скорее всего использовали, как и на многих иных сфабрикованных политических процессах, удобный ярлык «иностранного агента», так легко приклеиваемый и так трудно смываемый.

Не афишируемые, но проступающие в высказываниях Максима грекофильские тенденции выражаются в том, что он нигде не называет Московское царство «новым Римом», оставляя это наименование за разгромленной, но не потерявшей надежды возродиться Византийской империей. Вместе с тем он прекрасно понимает, что без внешней помощи это невозможно. Афонец верит «в политическое возрождение Византии под властью православного царя из династии московских государей» и открыто выражает эту надежду в послании к Василию III (см. 102, 89), прося освободить земли «новаго Рима, тяжце волнуема от безбожных агарян». Об этом призыве Россия помнила всегда. И когда она в XVIII–XIX вв. обретет достаточную для борьбы с султаном политическую и военную мощь, она освободит многие народы от его владычества, греческое же освободительное движение всегда опиралось на поддержку России.

Вторая сложная проблема — автокефальность русской церкви, поставление русских митрополитов без санкции константинопольского патриарха, — больной вопрос со времен крещения Руси. Времена младенчества русского государства и связанной с ним церкви давно прошли, к грекам же, особенно после падения Царьграда и Ферраро — Флорентийской унии, начинают относиться с подозрением. Многие считают, что, приехав на Русь, они «замешали Русскую землю», оказали разлагающее влияние на традиционные обычаи и взгляды. Берсень — Беклемишев в беседе с афонцем выразился об этом таким образом: «…как пришла сюды мати великого князя великая княгини Софьа с вашими греки, так наша земля замешалася и пришли нестроениа великие, как и у вас во Царегороде при ваших царех» (92, 142).

Позиция русских властей в вопросе об автокефальности ясна, но Грек доказывает свое: верный критическому разуму, он пытается узнать, на каком юридическом основании русского митрополита не ставят по заведенному правилу. «Ему отвечали, что патриарх цареградский дал благословенную грамоту русским митрополитам — „поставлятися им волно своими епископы на Руси“» (102, 87). При всей настойчивости Максим не мог разыскать эту грамоту: ее просто не было. Но подобную дерзость ему припомнят на суде.

Русские, считает афонец, правильно не признают рукоположение папы римского, «аки отпадша лика православных архиереев», но патриархи восточной церкви не утрачивают своей сакральной власти, несмотря на завоевание христианских земель сарацинами и турками. Святыни не оскверняются политикой, их духовная ценность не подвластна мирской власти. Потому Максим, прославляя «всеименитую Москву», не может ее признать «Новым Иерусалимом», ибо подобный город есть один на земле. Как трезвомыслящий философ, он считает, что чрезмерное восхваление личности, города, страны приносит укоризну, а не благо: «…яко же паче достоинства почитати некоего или человека или град или страну, досаду паче, а не славу ни похвалу прилагает» (14, 3, 157). Честолюбивый патриарх Никон, задумавший в XVII в. поставить «священство выше царства», не смог превратить свою пышную подмосковную резиденцию в «Новый Иерусалим» и потерпел крах как политический деятель, дав тем хороший урок современникам и потомкам.

3. СМЫСЛ ИСТОРИИ

Максима Грека интересуют не только конкретные события и текущая политика, он пытается осмыслить общество как таковое, постигнуть ход мировой истории. И так же как нет у афонца «систематизированной разработки его политической философии» (139, 161), нет у него и специально изложенной философско — исторической концепции. Философия истории Максима рассеяна в его сочинениях, для своей систематизации она требует определенной реконструкции и сведения в единое целое многих его суждений. Использование подобного метода является часто единственно возможным в применении ко многим мыслителям прошлого, не увлекавшимся доктринальным изложением своих взглядов и не писавшим, подобно Гегелю, обширных трактатов с четким делением своей системы на разделы, подразделы, части, главы, параграфы, что образует известный порядок, но в немалой степени формализует мысль.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Максим Грек"

Книги похожие на "Максим Грек" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Громов - Максим Грек"

Отзывы читателей о книге "Максим Грек", комментарии и мнения людей о произведении.