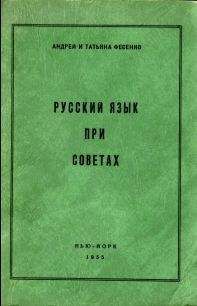

Андрей Фесенко - Русский язык при Советах

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Русский язык при Советах"

Описание и краткое содержание "Русский язык при Советах" читать бесплатно онлайн.

Всюду, где это было возможно, оставлена орфография оригинала. Нумерация примечаний преобразована в сквозную.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См., напр., акад. С. Обнорский «Заметки о культуре речи», Т. Косых и проф. И. Устинов «О преподавании русского языка» (Известия, 23 июня 1940 и Правда, 29 июля 1938 г.).

[2] Во второй половине ноября 1950 года состоялась Объединенная сессия Отделения языка и литературы Академии наук СССР и Академии педагогических наук РСФСР, посвященная трудам И. Сталина по языкознанию и вопросам преподавания русского языка в советской школе.

Была подвергнута критическому анализу вышедшая за последние годы литература по вопросам преподавания русского языка в школе, а также журнал «Русский язык в школе».

Учителя поставили задачей восстановить в правах морфологию, усилить внимание к упражнениям по выработке орфографических навыков, а также навыков правильной устной и письменной речи.

[3] Автор настаивает именно на таком правописании.

[4] Слово «революция» в данном и во всех последующих случаях условно пишется с большой буквы («Революция»), так как, по сути, является именем собственным, подразумевающим начавшийся в феврале 1917 года период социально-политических потрясений и изменений государственного строя России.

[5] Как, например, Schwan, Noveau Dictionnaire, 1787.

[6] M. Gohin, Les transformations dans la langue francaise pendant la deuxieme moitie du XVIII siecle, 1903.

[7] В отличие от Октябрьской революции 1917, Великая Французская революция в первые годы своего развития (примерно до казни короля) допускала проявления духовного сопротивления. Так в противовес демократизации и вульгаризации языка был выпущен Словарь, составленный некиим А. Бюэ, содержание которого раскрывалось в самом названии: Noveau Dictionnaire pour server a l’intelligence des termes mis en vogue par la Revolution, dedie aux amis de la religion, de roi et du sens commun, Paris, 1792.

[8] Это в свое время было отмечено в пражском журнале «Slavia» Л. Успенским в его статье «Русский язык после революции»:

«Уже в 1923 году деятелями советской прессы была замечена малая доступность их продукции пониманию рабочего и крестьянина. Разница в языках «руководящей верхушки» и «широкой массы» оказалась столь резкой, что стала грозить самой возможности сгладить ее в будущем…» (т. 10, 1931, вып. 2, стр. 256).

[9] «Однако, – здесь же оговаривается Н. Задорнов, – я глубоко убежден, что язык наш далек от того, чтоб обеднеть, в массах он очень ярок, образен, сочен и звучен. В народной речи, как в зеркале, отражается вся жизнь страны».

[10] Любопытное мнение о якобы революционном языке высказал Е. Поливанов («За марксистское языкознание», стр. 169), усматривавший именно в революционной фразеологии общность ее с архаичными церковно-славянизмами:

«…Трафаретные выражения, фразеологическая рутина вроде «хищных акул империализма» и «гидры контрреволюции» – вот что является, по моему мнению, славянским языком революции и заслуживает этого названия, ибо по безжизненности и недвижности своей эти «акулы» и «гидры» вполне сравнимы с церковно-славянскими речениями в церковном языковом обиходе».

[11] Уже упоминавшаяся А. Бэклунд правильно отмечает на стр. 12, что «это был язык коммунистического актива и подрастающего поколения – особенно комсомола…»

[12] Так, новые здания Московского университета на Воробьевых горах именуются «Дворцом науки».

[13] Я. Фоменко в своей статье «Лед не тронулся» (Литературная Газета, 18 мая 1954) жалуется на то, что «уж очень многие факты и жизненные явления наши публицисты именуют «историческими», «небывалыми», «выдающимися», «эпохальными»…

Даже в чисто грамматическом отношении советский гиперболизм нашел свое характерное отображение во всё более интенсивном распространении превосходных степеней прилагательных: «первейшая задача», «почетнейшее задание», «ярчайший пример» и т. д.

[14] Данные примеры свидетельствуют о смешении в новой сельскохозяйственной терминологии русских и иностранных элементов, причем мы видим, что последние часто выступают как лексоморфемные (агро-указания, хата-лаборатория) так и чисто морфемные (озимизация, яровизация).

О проникновении в сельскохозяйственную лексику иностранных элементов говорил и проф. Ф. Филин, правда в «космополитическом» духе, который тогда еще не осуждался:

«…наиболее показательным для бурного развития языковой культуры нашей деревни является широкое распространение иностранных слов, подготовляющее почву для единого мирового языка, который будет создан». (Новое в лексике колхозной деревни, Диалектологический сборник, Вологда, 1946).

[15] Все наименования, кроме первого, употреблялись в неофициальной речи. Последнее же преобразование МГБ в КГБ – Комитет государственной безопасности – пока не дало производного.

[16] См. Розанов, Завоеватели белых пятен, стр. 231:

«Ежов выполнил свою задачу доведения террора до крайних пределов, после чего был «убран». Политбюро ЦК ВКП(б) свалило на него ответственность за безоглядочные (!? – Ф.) репрессии, подсказав народу словечко «ежовщина».

[17] Сюда же примыкают неофициальные названия принудительных работ – «принудиловка» и лица, приговоренного к ним, «принудиловец».

[18] О подобных эвфемизмах упоминается в статье К. Державина «Борьба классов и партий в языке Великой Французской революции», стр. 54:

«Вместо ‘a mort’говорили ‘elargissez’, ‘a l’Abbey’, ‘a Coblentz’. Обезглавление именовалось термином ‘la detruncation’».

[19] За постепенным возвращением в литературный обиход многих изъятых в первый период Революции слов, последовало теоретическое обоснование подобного явления лицемерной ссылкой на якобы нейтральность их (при том, что несколькими годами раньше они клеймились как атрибуты «классового» общества). Подобную «реабилитацию» изгнанной в свое время терминологии находим у С. Ожегова в его статье «Основные черты развития русского языка в советскую эпоху», стр. 32:

«…условия нашей общественной жизни позволили возродить целый ряд тех старых терминов, которые были нейтральны по смысловым оттенкам по отношению к создавшей их надстройке и которые по своей терминологической четкости (одно слово, а не сочетание) удобно было использовать в условиях социалистической государственности нашего периода («директор», «советник», «министр», «адвокат», «солдат», обозначения различных военных званий и т. п.)…»

[20] Небезинтересно привести высказывания Ф. Гладкова по поводу этого слова («О культуре речи», Новый мир, № б, 1953, стр. 234):

«Наш народ и классики никогда не употребляли вульгарного провинциализма «учёба» (из псковского и воронежского диалекта по Далю)… И хотя это слово по недоразумению распространено (как было с печальной памяти словами «будировать», «довлеть», «пара дней», «использовывать», «хужее») и не гнушаются им даже языковеды, считать его литературной нормой никак нельзя. Благородные слова: «учение», «изучение», «обучение», «просвещение» надо реабилитировать и обеспечить им свое место в литературной речи.

…это дает повод некоторым людям считать «учёбу» неологизмом. Какой же это неологизм, если это слово так же старо, как и тот диалект, из которого оно взято и пущено в обиход? Кое-кто оправдывает употребление этого слова как литературную норму тем, что будто бы сам Горький утвердил его в названии журнала «Литературная учеба». Но здесь не место вскрывать историю происхождения этого названия. Горький этого слова не употреблял и не мог употреблять ни в разговоре, ни в произведениях».

[21] Последние два слова означают разные виды спортивных фуфаек, так же как и приводимое ниже слово «майка».

[22] Конечно, мы не имеем здесь в виду медицинской терминологии, почти полностью построенной на латыни.

[23] Попутно упомянем, что слово «закругляться» в смысле «заканчивать» весьма часто фигурирует в речи советских людей. В качестве примера приведем строки из одной только повести В. Некрасова «В родном городе», напечатанной в «Новом Мире» (№№ 10, 11 за 1954 г.):

– Пей свое пиво и закругляйся.

Парень, торопливо допив свою кружку, ушел.

Сененко с трудом оторвал его от этого занятия.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Русский язык при Советах"

Книги похожие на "Русский язык при Советах" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Фесенко - Русский язык при Советах"

Отзывы читателей о книге "Русский язык при Советах", комментарии и мнения людей о произведении.