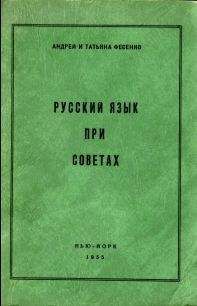

Андрей Фесенко - Русский язык при Советах

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Русский язык при Советах"

Описание и краткое содержание "Русский язык при Советах" читать бесплатно онлайн.

и даже еще у А. Герцена:

…все задержанные злобы этого человека распустились. («Былое и думы», ОГИЗ, Ленинград, 1946, стр. 72).

Здесь следует подчеркнуть, что необычным до Революции множественное число имен существительных абстрактных было только для художественно-литературного языка, что же касается науки, в частности математики, то там всегда выглядели вполне нормальными такие формы, как «многообразие бесконечностей», «бесконечности различных категорий» и им подобные [67].

Но наиболее вызывающим явлением оказалась просторечная, но очень сильная тенденция «орусачивать» многие слова среднего рода иностранного происхождения. Эти слова подвергаются склонению:

…этот трамвай, который сейчас выйдет из депа… [68] (Ильф и Петров, 12 стульев, 100).

Особенно показательно в этом отношении слово «бюро»:

Стой! Я был твоим знакомым,

Девушка из Райстатбюра!

(Безыменский, Стихи о комсомоле, 61)

…Вы меня принимали за дурака и били Промбюром… (Гладков, Цемент, 207).

А у Маяковского мы находим не только флективность падежей, но и вольное изменение рода:

Я, товарищи, из военной бюры [69].

(Маяковский, Хорошо, 116)

Во всяком случае эта тенденция к склонению иностранных слов среднего рода настолько сильна и живуча в современном русском языке, что уже упоминавшийся выше А. Ефимов вынужден был напомнить агитаторам и пропагандистам, в помощь которым предназначена его книга, что «к числу несклоняемых слов относятся пальто, бюро, депо, пенснэ, кашнэ, какаду, галифэ и др.» (стр. 116).

Обратное явление, т. е. тенденцию к несклоняемости имен существительных, правда собственных, а не нарицательных, как отечественных, так и иноязычных, отметил Ф. Гладков («О культуре речи», стр. 233):

«…с древних пор известно из элементарной грамматики, что существительные собственные согласуются в падеже со своими нарицательными. Но пишут: «в селе Смоляевка», «мост через реку Сура», «сплав леса по реке Чусовая». А по-русски надо бы писать и говорить «в селе Смоляевке», «мост через реку Суру», «сплав леса по реке Чусовой». Наши переводчики и нередко писатели и корреспонденты пишут и говорят, не согласуя в падеже иностранных мужских имен и фамилий: «встреча с Альфредом Дюваль» (т. е. с Альфредом Дювалем), «оркестр под управлением Франца Крейслер» (т. е. Франца Крейслера)…»

Во всем этом, видимо, проявляется влияние военного, штабного языка, где принято говорить и писать: «в населенном пункте Ивановка», «правее Сидоровка» и т. д.

Следует добавить, что кроме военного влияния на несклоняемость второго элемента (нарицательного) парного словосочетания, здесь сказывается общее тяготение современного русского языка к определенной, пока еще ограниченной афлективности. В парном или более сложном (тройном, четверном и т. д.) словосочетании обычно выделяется один управляемый предлогом элемент, – остальные как бы «подвешиваются» к нему в номинативной форме. Наиболее ярко этот процесс проявился в сложных числительных и их производных (см. стр. 169).

Характерной также для современного русского языка оказалась усиленная номинализация прилагательных (употребление их в функции существительных):

беспризорный (ребенок),

встречный (промфинплан),

сочувствующий (делу партии),

посевная, уборочная (кампания),

легковая, грузовая (автомашина),

огневая (позиция; ср. со старым словом «передовая») и т. д. [70]

Процесс номинализации затронул и другие, родственные именам прилагательным по своей функциональности, грамматические категории: причастия и порядковые числительные, иногда номинализирующиеся совместно:

заброшенный (лицо, «заброшенное» воздушным или иным путем в тыл врага для партизанской деятельности),

вторая (пятилетка),

третий решающий, четвертый завершающий (год пятилетки).

Часто стало встречаться составление прилагательных:

рабоче-крестьянский,

инженерно-технический,

тарифно-нормировочный,

идейно-политический – это в случае равновесия между двумя компонентами сложного прилагательного; если же один из них оказывается «служебным», то происходит полное слияние:

краснознаменный,

белогвардейский,

малолитражный и т. д. [71]

В прилагательных наблюдается некоторое «осложнение» – исчезает краткая форма, почти повсюду заменяемая полной. Так, например, если раньше можно было сказать «нож остёр» или «конь быстр», то теперь единственно возможным (кроме поэзии) будет: «нож острый», «конь быстрый». Здесь определенно происходит унификация кратких и полных (членных) прилагательных. По закону аналогии членная форма прилагательных в атрибутивной функции перенеслась на прилагательные в функции предикативной. (Однако во многих фразеологических оборотах, отличающихся стабильностью и традиционностью, краткая форма сохраняется и поныне: «он остер на язык», «у него хлопот полон рот» и т. д.).

Интересно отметить, что в цитированной выше книге акад. В. Виноградова «Русский язык», хотя и нет прямых указаний на исчезновение в современном русском языке имен прилагательных в краткой форме, но отдельные ссылки на это явление всё же имеются:

«…Любопытно, что у Гоголя в публицистическом стиле краткие формы прилагательных на «-ск-» еще употребительны. В современном языке они уже совершенно невозможны». (Стр. 271).

В той же главе, но несколько выше акад. Виноградов обращается к авторитету сербского слависта проф. Кошутича, а затем и известного русского языковеда проф. А. Пешковского:

«…Проф. Р. И. Кошутич обратил внимание на то, что в русском языке последнего времени употребление кратких форм прилагательных свойственно, главным образом, книжному языку, а в разговорной речи интеллигенции они обычно заменяются полными, даже в функции сказуемого. Например: он – добрый чаще говорится, чем он – добр; он весь красный гораздо лучше, чем он весь красен. Эти мысли были затем развиты и углублены проф. А. М. Пешковским: «Краткая форма в ее исключительно предикативном значении есть явление чисто литературное…» (стр. 264).

Постольку, поскольку революции обычно содействуют исчезновению книжных форм и утверждению разговорных форм, то вполне естественным и закономерным оказывается утверждение в русском языке последнего периода монополии полных (членных) имен прилагательных.

Среди современных славистов, отметивших вытеснение кратких форм прилагательных полными, можно назвать и проф. Л. Булаховского («Курс русского литературного языка», стр. 223):

«В старых школьных грамматиках узаконялся только первый тип (неполных прилагательных в предикативной функции – Ф.); однако второй (полный – Ф.) всё более заявляет свои права на существование в литературном языке…»

Аналогичное высказывание находим и в послевоенном учебнике, составленном преподавателями Московского университета («Современный русский язык. Морфология», стр. 141):

«…случаи невозможности образования кратких форм качественных имен прилагательных весьма многочисленны. Они свидетельствуют о том, что эта категория является малопродуктивной и ограниченной со стороны своих грамматических возможностей».

* * * * *

В склонении имен числительных можно видеть определенное упрощение. Так, например, раньше надо было из трех имеющихся числительных просклонять все: «семьюстами семьюдесятью семью», а теперь – достаточно только последнее из них: «семьсот семьдесят семью».

Это явление рассматривает и акад. В. Виноградов («Русский язык», стр. 288):

«…при наличии явных признаков самостоятельной грамматической категории современные русские имена числительные представляют довольно пеструю морфологическую картину. В грамматических формах числительных – при господстве синтетизма – наблюдаются явления аналитического строя и обозначаются своеобразные приемы агглютинации компонентов (при образовании составных именований: с тысяча двести пятидесятью бойцами)».

Несколько выше акад. Виноградов ссылается на упомянутого нами Рад. Кошутича («Граматика руског jезика», II, Облици, 1914, стр. 124), отметившего явно-переходную форму – «с двумя тысячами пятьсот пятьдесят двумя солдатами», свидетельствующую о том, что в начале нашего века в сложных числительных уже отсутствовала флективность в именованиях сотен и десятков, при сохранении ее в тысячах и единицах. Теперь же мы можем наблюдать сохранение флективности только у последнего компонента сложного числительного.

Просто смелыми можно назвать некоторые образования, так сказать, «числительных-существительных» (см. выше о номинализации). Тогда как в дореволюционное время допускались подобные слова в пределах единиц (двойка, тройка и т. д.), теперь можно встретить и такое слово, как «тридцатьчетверка», т. е. танк Т-34, или «сорокопятка»:

– Танк ты мой, «тридцатьчетверочка»,

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Русский язык при Советах"

Книги похожие на "Русский язык при Советах" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Фесенко - Русский язык при Советах"

Отзывы читателей о книге "Русский язык при Советах", комментарии и мнения людей о произведении.