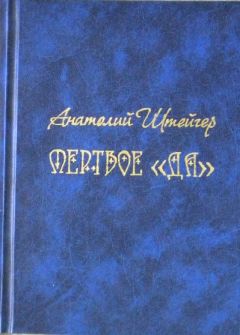

Анатолий Штейгер - Мертвое «да»

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Мертвое «да»"

Описание и краткое содержание "Мертвое «да»" читать бесплатно онлайн.

Очередная книга серии «Серебряный пепел» впервые в таком объеме знакомит читателя с литературным наследием Анатолия Сергеевича Штейгера (1907–1944), поэта младшего поколения первой волны эмиграции, яркого представителя «парижской ноты».

В настоящее издание в полном составе входят три прижизненных поэтических сборника А. Штейгера, стихотворения из посмертной книги «2х2=4» (за исключением ранее опубликованных), а также печатавшиеся только в периодических изданиях. Дополнительно включены: проза поэта, рецензии на его сборники, воспоминания современников, переписка с З. Гиппиус, письма к З. Шаховской и избранные страницы эпистолярного романа с М. Цветаевой.

Орфография и пунктуация в основном приведены в соответствие с нормами современного русского языка.

Истинная любовь — нежная, жалеющая, самоотверженная. Она –

Чем больше отдает — тем глубже и сильнее.

Это подытоживающее стихотворение — очень уж рассудительное… Но Штейгер рассудочным не был. Знал он и страстные увлечения, хотя бы какой-то «синей рубашкой». Ему было что в себе преодолевать. Куда значительней этой декларации его элегические (батюшковские) александрийские строфы о братской любви, но и с оттенком влюбленности:

Чтоб так, плечом к плечу, о борт облокотясь,

Неведомо зачем плыть в море ночью южной,

И чтоб на корабле все спали кроме нас,

И мы могли молчать, и было лгать не нужно.

Облокотясь о борт, всю ночь плечом к плечу,

Под блеск огромных звезд и слабый шелест моря…

А долг я заплачу… Я ведь всегда плачу.

Не споря ни о чем… Любой ценой… Не споря.

Какая это уплата долга? Не значит ли это, что мы расплачиваемся не только за зло, но и за добро: ведь то и другое карается неизбежными страданиями и окончательной смертью. Здесь напомним: Штейгер медленно сгорал от чахотки и ему всё было вредно — и за какое-нибудь резкое движение ему приходилось платить кровью (кровохарканьем).

Пессимизм Штейгера… Но по самой своей природе поэзия «не может быть полным отрицанием (…) Она — как свет по отношению к тьме», писал Адамович в предисловии к антологии «Якорь». Не значит ли это: есть в поэзии — скажем по-старинному — красота, которая зла и смерти не отменяет, но исключает их из своего мира. И в стихах «пессимиста» Штейгера — пусть и слабо, сияет свет, и слышится тихий напев флейты.

Нельзя говорить об Анатолии Штейгере, не упомянув о Марине Цветаевой.

В 1936 г. Марина Ивановна проводила лето в Савойских Альпах и к ней обратился с письмом Штейгер, лечившийся в швейцарском санатории.

Он «просил ее дружбы и поддержки “на всю оставшуюся жизнь” и говорил о преследующем его страхе смерти» (Марина Цветаева. Избр. произведения. М., 1965, стр. 761).

Марина Ивановна сразу откликнулась. Завязалась переписка. Ей хотелось ободрить Анатолия. Но что-то Штейгера отпугнуло: стихия женственности была ему чужда, и (как Адамович) не отзывался он на цветаевскую героическую поэзию высоких страстей, на все ее громы и молнии. Правда, ему льстило внимание большого поэта, и он, следуя ее советам, внес некоторые поправки в свои стихи. Позднее, при встрече в Париже, Цветаева была разочарована и писала мне: «с ним (Штейгером) трудно потому, что он ничего не любит, и ни в чем не нуждается. Всё мое — лишнее… Дать можно только богатому и помочь можно только сильному — вот опыт всей моей жизни — и этого лета» (18 дек. 1936 г.). Но тем савойским летом Цветаева поняла в Штейгере главное: он несчастен, болен, и вот, по-матерински его жалея, но и влюбленно лелея, она посвятила ему «Стихи сироте»:

Всей Савойей и всем Пиемонтом

И — немножко хребет надломя —

Обнимаю тебя горизонтом

Голубым — и руками двумя!

Какой здесь поток поэзии, льющейся вширь и ввысь!

Штейгер в санатории нуждался в материнской ласке, но не во влюбленной нежности. Его могло испугать в этих стихах грандиозное географическое объятие. Да, жалеет, прославляет, но вдруг сомкнет руки, и от меня мокрого места не останется… Не знаю: так ли было, но так могло бы быть.

За год до этого Цветаева посвятила стихи-гимны рано погибшему (на станции парижского метро) поэту Николаю Гронскому (1909–1934), дружившему с ней и близкому — в поэзии. Так она его посмертно благодарила:

За то, что некогда, юн и смел,

Не дал мне заживо сгнить меж тел

Бездушных — замертво пасть меж стен —

Не дам тебе — умереть совсем!

Гронского Цветаева влюблено усыновила. Видела в нем смелого верного рыцаря, одаренного ученика в поэзии и прославила органными стихами, но, вопреки своему опыту («помочь можно только сильному»), все-таки помогла жалостью слабому штейгеру, о котором писала мне: он «обратное Гронскому». И свое лирическое «верхнее до» взяла в стихах о Сироте — Штейгере — с его столь чуждой ей парижской нотой. Не потому ли, что она была уже не нужна смелому, но мертвому Гронскому, а у умирающего и еще живого штейгера была «смертельная надоба» в ней.

Тем горше было разочарование, когда на поверку оказалось, что она ему больше ненадобна. А летом 1936 г. они были нужны друг другу, и эта дружба останется в поэзии.

Созданный Цветаевой миф о Сироте имеет что-то общее с другим ее мифом в поэме «Царь-Девица», с которой она себя несомненно отождествляла — и там эта монументальная героиня жалеет и отпускает на волю не давшегося ей в руки слабого Царевича. Цветаеву часто привлекали отвергающие ее слабые герои.

Вопреки всем недоразумениям в плане житейском, Цветаева вознесла Штейгера в какие-то высшие сферы, и оба они нераздельны в цветаевском сказании: сверчок, знающий свой шесток, и орлица, распростершая над ним крылья.

Можно скептически относиться ко всякой мифологии, но многие мифы, от эллинских и до Цветаевских, куда осмысленнее, реальнее нашей жизни и — шире, глубже вдохновляемого ими искусства. Но с этим никогда не согласятся лишенные воображения и не доросшие до понимания поэзии — позитивно мыслящие литературные скопцы — критики или академики.

Штейгер посвятил Цветаевой только одно стихотворение о 60-х гг. (включенное в этот сборник). Оно перекликается с цветаевским благодарственным гимном «Отцам». Отцы:

Поколение без почвы…

Они интеллигенты-идеалисты, и это может показаться странным. Не в обычном значении, а по более точному определению Г. П. Федотова — русская интеллигенция отличалась идейностью и беспочвенностью. Поэтому ни Цветаеву, ни Штейгера нельзя назвать интеллигентами. Не было у них общественно-политической идейности, а их почва — предреволюционная культура т. н. Серебряного века. Но вот что подчеркнуто обоими: честность, прямодушие, жертвенность старых интеллигентов-отцов. Здесь Штейгер совпадает с Цветаевой, хотя он прославляет не идеалистов, а интеллигентов 60-х гг. и, при этом, забывает об их пренебрежении и даже презрении к разным стишкам (за исключением некрасовских). Или же — Штейгер имел здесь в виду не нигилистические 60-е года, а скорее всего народнические 70-е и 80-е… Это –

Мысли о младшем страдающем брате,

Мысли о нищего жалкой суме,

О позабытом в больничной палате,

О заключенном невинно в тюрьме.

И о погибших во имя свободы,

Равенства, братства, любви и труда.

Шестидесятые вечные годы…

(«Сентиментальная ерунда»?)

Опять эти штейгеровские скобки… Не потому ли, что это стихотворение показалось ему слишком программно нравоучительным, да еще с «громкими словами» — лозунгами. А цветаевские стихи, посвященные идеалистическим «отцам», одушевлены лирикой сердца. Но, несомненно, штейгер, как и Цветаева, всегда жалел и слушал голос совести.

Многие современные поэты увлекаются Цветаевой и находятся под сильным воздействием ее поэзии, но не замечают унаследованной ею отцовской совести, и самое это слово, как и жалость, исключают из своего обихода и словаря. Модны всякие декадентские гротески и давно уже увядшие цветы зла, похищенные у немецких экспрессионистов или французских сюрреалистов, а также — путаные поверхностные вешания едва ли во что-либо верующих «метафизиков» — поэтов и художников. А о Штейгере они, вероятно, даже не слышали. (Между тем, в Москве его стихи читают…)

Штейгер никаких героев не воспевал. Цветаева была смолоду героична. В юности паче меры возлюбила Наполеона, а он был «хищный тип», как и многие другие герои будь, то Тезей или Зигфрид.

Правда, их хищности она не замечала, и ей ближе всего были их трагические концы. Но вот пожалела больного Сироту — Штейгера или свою московскую подругу актрису Сонечку Голидей (в Повести и стихах, ей посвященных).

Жалость — тихое чувство, а жалеющая Цветаева гремела в поэзии, но не было никакой фальши в ее лирических «громких словах», пугавших Адамовича и Штейгера, которые не могли ее понять в поэзии, как и она их.

Цветаева утверждала: она будет спасена на вымышленном ею Страшном суде слова, но не была уверена в спасении на Судилище Христовом. А цветаевская и штейгеровская жалость, совестливость, не так уж типичны для русских интеллигентов: это, прежде всего, евангельская жалость (что понимали Короленко или Надсон).

Оба жалели: но у обоих не было веры в торжество деятельной любви, и в Воскресение Христово. Это, конечно, говорится не в укор: могут быть спасены и неверующие в спасение — и в Бога. У Творца своя мера: более суровая в Ветхом Завете и щедро милующая в Новом Завете. Одно очевидно: Марина Цветаева и Анатолий Штейгер знали: нет ничего выше жалости и любви, под которой иногда подразумевается не любовь, а нечто, ничего общего с ней не имеющее. Цветаева (не Штейгер) знала соблазны искусства, но, в основном, громкая цветаевская поэзия, как и тихая штейгеровская — есть поэзия добра и света.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Мертвое «да»"

Книги похожие на "Мертвое «да»" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анатолий Штейгер - Мертвое «да»"

Отзывы читателей о книге "Мертвое «да»", комментарии и мнения людей о произведении.