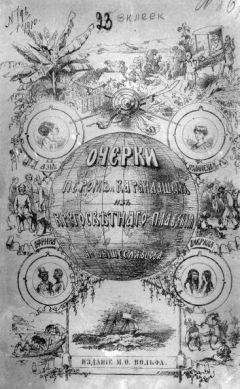

Алексей Вышеславцев - Очерки пером и карандашом из кругосветного плавания в 1857, 1858, 1859, 1860 годах.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Очерки пером и карандашом из кругосветного плавания в 1857, 1858, 1859, 1860 годах."

Описание и краткое содержание "Очерки пером и карандашом из кругосветного плавания в 1857, 1858, 1859, 1860 годах." читать бесплатно онлайн.

Алексей Владимирович Вышеславцев (1831–1888) — российский путешественник и историк искусства. Служа врачом на клипере «Пластун» и корвете «Новик», в 1857–1860 годах он совершил кругосветное путешествие. Это было одно из первых долгих плаваний отряда винтовых судов — новейшего достижения судостроения того времени — к устью Амура. Целью экспедиции стало посещение российских портов на Тихом океане и «акклиматизация» русского флага в японских и китайских пристанях. На клипере «Пластун» Вышеславцев обогнул мыс Доброй Надежды, побывал на Атлантических островах, в Сингапуре, Гонконге, во многих бухтах обустраиваемого Амурского края. Целый год клипер провел в японских водах. По пути домой, в составе эскадры адмирала А. А. Попова, Вышеславцев увидел Полинезию, прошел Магелланов пролив, побывал в Южной Америке, на пути домой вторично пересёк Атлантический океан. Во время длительного путешествия корабль не раз попадал в обстоятельства чрезвычайные. Клипер «Пластун» пережил не один серьезный шторм, расставания и встречу с другими кораблями эскадры, долгое одиночное плавание. С борта корвета «Новик» (на него Вышеславцев был переведен в Монтевидео), в нескольких днях пути от родных берегов, Вышеславцев видел взрыв клипера «Пластун» и гибель товарищей. Наконец, в августе 1860 г., после трехлетнего отсутствия, Вышеславцев возвратился в Кронштадт, совершив полное кругосветное плавание. В течение всего путешествия Вышеславцев зарисовывал наиболее интересные места, типы жителей разных стран, этнографические особенности их быта. Эти любительские рисунки стали художественным дневником путешествия и отразили трехлетний путь экспедиции. Накопленные за время путешествия материалы легли в основу книги «Очерки пером и карандашом из кругосветного плавания», впервые изданной в 1862 году. Книга содержит 27 рисунков автора, литографированных известным петербургским мастером Полем Пети.

Через несколько дней мы перешла в залив Св. Ольги, — десятью милями южнее; вместе с нами пошел и Воевода. В Ольге мы застали транспорт Байкал, недавно пришедший сюда для зимовки.

Ольга — обширный залив, совершенно открытый с моря, только у входного правого мыса находится странной формы каменный островок, оторвавшийся от общей массы берегов. За ним, как пилястры длинной залы, уходящие в перспективе, желтели выступавшие песчаные и базальтовые обрывы; на них сверху нависли холмы, поросшие дубом и кедром и венчанные местами теми же песчаниками, похожими то на башни, то на каменные замки. В глубине залива к нему примыкает широкая долина, заросшая сплошным лесом, в тени дерев которого течет довольно большая река (река Аввакума), впадающая в залив. С правой стороны едва заметный вход в бухту, совершенно закрытую со всех сторон и распространившуюся, как озеро, среди лесистых холмов. Эта бухта названа Тихою пристанью, — название, совершенно соответствующее производимому ею впечатлению. Берега её не смотрят пустыми и дикими обрывами; ветвистые дубы, летом, вероятно, очень красивые, спустились своими дряхлыми стволами прямо к тихой, неподвижной воде, любуясь в её зеркале на свою могучую старость: над ними круглые и мягкие очертания верхней части холмов, и одна снеговая гора виднеется где-то далеко. В тихом заливе, как в зеркале, отражается мирный ландшафт, как бы заманивая зашедшее сюда судно скорее бросить якорь.

Узким и немного извилистым проливом входили мы в Тихую пристань, чуть не цепляясь за ветви растущих у самой воды дерев. Холод, еще бессильный пред бурными волнами бухты Владимира, уже сковал на половину, довольно толстым льдом, тихие воды здешней пристани. Мы стали вне лилии льда, между тем как Воевода и Байкал уже были окружены им, и команда их ходила по скользкой поверхности, показавшейся новинкой для воеводских, но очень хорошо знакомой команде, пришедшей с Амура на Байкале. Оба судна оставались здесь на зимовку в уже стали готовиться к разоружению. В ночь льда еще прибавилось.

Залив Ольга осмотрен был графом Путятиным но описан был он еще прежде англичанами, которые и назвали его именем своего адмирала (Саймур-бай). Тихая пристань, в глубине которой впадает также река, — во всех отношениях превосходная бухта.

Она довольно велика, глубина её ровная и несколько уменьшается только у впадения реки. Здесь, кажется, вечный штиль; но иногда бывают с гор довольно сильные порывы ветра, от которых дрейфует. Прилегающие земли покрыты превосходным черноземом. Из местных жителей еще никто не являлся.

Тихая пристань. (Залив св. Ольги)

12-го ноября мы снялись, простившись с воеводскими, которым предстояла самая трудная и самая скучная зима. Нечего сказать, не улыбалось им близкое будущее. Надо было, во-первых, отыскать свежей провизии, a то не надолго хватило бы сил для тех трудов и работ, которые их ожидали. Им предстоял подвиг положить основание порту и, если можно, то отыскать сообщение между Ольгою и истоками Уссури; в последнем случае, новый порт вошел бы в Амурскую систему и мог бы получать все условия существования, обеспеченный с сухого пути. Мы пожелали им всевозможных успехов, a сами пошли в Японию. Конечно, они нам завидовали; но не нынче, так завтра, их же участь могла достаться и нам.

Ровно через пять месяцев (18 апреля 1839) пришли мы снова в Ольгу с запасами зелени, картофеля и семян. Слева, на холме, развевался русский флаг; за деревьями зеленела крыша какого-то строения; толпа матросов вбивала сваи, устраивая пристань. Зимовка прошла благополучно. В начале люди болели, но не опасно. Мало-помалу начали появляться туземцы, также как и по Владимиру, — китайцы; знакомились и понемногу сближались с нашими. Они носили кабанину, диких коз, наконец стали продавать и скот. Серебро они брали охотно, a еще охотнее синюю бумажную материю, известную в этих странах под именем дабы, род миткаля. Недостаток был только в зелени. Китайцы жили в разбросанных хижинах, на довольно значительном расстоянии одна от другой, по реке Аввакума; ближайшие были верстах в пятнадцати. Жили и они точно так же, как и китайцы Владимирской бухты, только у некоторых стариков висели на шестах заготовленные для себя гробы.

За дабу носили китайцы собольи шкуры, которые, впрочем, продавали и за доллары.

Скот их очень хорош, крупен, красив и сыт. Вообще окрестности Ольги представляют много условий для скотоводства; по рекам круглый год прекрасные пастбища, в окрестностях бухты можно разводить обширные огороды, сеять картофель, который в этих странах особенно полезен, как хорошее противоскорбутное средство и как необходимая провизия для китобойных судов, сотнями кишащих в ближних морях. Находя в Ольге скот и картофель, китобои охотно бы променяли эту пристань на Хакодаде, где все это достается купеческим судам с величайшим затруднением. Разведенное в больших размерах, скотоводство могло бы снабжать весь край солониной и маслом и в этом отношении соперничать с Япониею, где излишек народонаселения позволяет держать лишь очень ограниченное количество скота. Японцам есть его запрещают не по религиозным убеждениям, a из расчета, чтобы не уменьшить рабочих сил.

Лед держался в бухте до конца марта. Это важное неудобство пристани. Самый большой холод достигал до 17° Р. Снегу было мало. Погода стояла, большею частью, тихая и светлая.

В феврале снаряжена была небольшая экспедиция; она должна была проникнуть до Уссури и встретить там казачьи разъезды, посланные с низовья этой реки, где в нынешнем году зимовало казаков несколько сотен. A попросту сказать, послали почту. В числе посланных матросов был один тунгус с Байкала; с свойственным одной его нации чутьем отыскивать в этих пустынях дорогу, он довел экспедицию до Уссури; они даже очень мало истратили своей провизии, потому что встретившиеся им жители считали за удовольствие кормить их; встретили казаков и привезли нашим ольгинским отшельникам почту.

В зиму построены были: баня, ледник, шлюпочный сарай, пристань, и положено, основание офицерскому флигелю (или казарме). «Как же вы разгоняли скуку?» спрашивали мы, и нам рассказывали о разных затеях, придуманных между делом изобретательностью русского человека, все да умеющего найти средство развлечь себя. «Между прочим, говорили они, мы отправлялись раз в неделю на пикник — в баню…» Верно им было весело! А следы этой зимовки виднелись на лицах, — ни одна морщина прибавилась на них!

В Императорской гавани, пуда пришли мы из Ольгинской, на нас уже пахнуло Сибирью. Она находится под 49° с. ш., следовательно 6-ю градусами севернее Ольги. He смотря на то, что был май месяц, мы еще застали там лед и довольно много снегу, разбросанного по тундрам, между елью и лиственницей. Берега низменны и покрыты густым, сплошным лесом, проникнуть в который было бы очень трудно.

Подходили мы рано утром. He видно ни скал, ни гор; везде только иглистые вершинки хвойного леса. Главная бухта так далеко врезывается в берег, что и не видно её окончания; справа, капризными извивами примыкают Александровская, a за нею Константиновская бухта, длинная, точно река, и с разными поворотами. Войдя в нее, мы очутились в закрытой со всех сторон бухте, куда не залетает никогда ни малейшее дуновение ветра и где, казалось, было царство вечных штилей. Здесь могли бы поместиться все флоты мира, и едва ли можно было бы найти другую такую пристань, если б она не замерзала до мая месяца и если бы климат её был немного сноснее.

Императорская гавань имеет уже свою маленькую историю. О ней в первый раз рассказали гиляки, и по их рассказам отправлен был лейтенант Бошняк осмотреть ее. С тех пор там зимовали суда, команда которых производила разные постройки. Англичане во время войны выжгли здесь первое наше поселение. Тут же затоплен фрегат Паллада.

При нашем прибытии почти вся Константиновская бухта была затянута льдом, уже отставшим от берегов и державшимся сплошною, однообразною массой на поверхности тихой воды. Лед мешал шлюпке подъехать к пристани; чтобы попасть в городок, или пост, надо было довольно далеко от него взлезть по крутому берегу, цепляясь за упавшие деревья, примерзшие иглистыми ветвями к поросшим мхом камням. Едва заметная тропинка вилась в чаще; местами были небольшие просеки; сложенные в кучу дрова говорили о занятии зимовавших. Если нога не упиралась в пень, или лежащее поперек дороги подгнившее дерево, то вязла в эластической почве тундры, и вода несколькими струйками выступала наружу. В лесу царствовало совершенно мертвое безмолвие; не слышно было ни каркающего ворона, ни другой какой-нибудь птицы. Иногда тропинка выходила из лесу к самому берегу и капризно вилась между каменьями и по обмелевшему дну моря. Но вот довольно обширная просека; она видна была еще с нашего клипера; тут остатки батарей. Быльем и мусором поросло здесь пепелище первых русских построек; против этого места указывают могилу Паллады говорят, будто иногда, в ясный день, виднеется абрис её бизань-мачты.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Очерки пером и карандашом из кругосветного плавания в 1857, 1858, 1859, 1860 годах."

Книги похожие на "Очерки пером и карандашом из кругосветного плавания в 1857, 1858, 1859, 1860 годах." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Вышеславцев - Очерки пером и карандашом из кругосветного плавания в 1857, 1858, 1859, 1860 годах."

Отзывы читателей о книге "Очерки пером и карандашом из кругосветного плавания в 1857, 1858, 1859, 1860 годах.", комментарии и мнения людей о произведении.