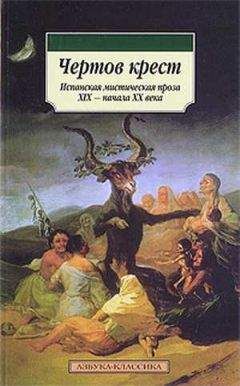

Густаво Беккер - Чертов крест: Испанская мистическая проза XIX - начала XX века

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Чертов крест: Испанская мистическая проза XIX - начала XX века"

Описание и краткое содержание "Чертов крест: Испанская мистическая проза XIX - начала XX века" читать бесплатно онлайн.

Рыцари, встречающиеся один на один с жуткими кровожадными призраками из-за прихотей прекрасных дам; красавицы, заставляющие своих кавалеров совершать неслыханные преступления; бароны, чьи деяния вызывают ужас и отвращение у простолюдинов; мачехи, готовые пойти на сговор с убийцами с целью избавиться от ненавистных им падчериц; грешники, которых лишь личная встреча с Богом способна наставить на путь праведный и отвратить от дьявольских соблазнов… — какие только образы не порождает богатая народная фантазия. Слушай да записывай! Были и небылицы, жуткие сказки, мистические легенды, таинственные предания составили основу многих художественных произведений таких выдающихся испанских литераторов XIX — начала XX века, как Густаво Адольфо Беккер, Рамон дель Валье-Инклан, Эмилия Пардо Басан и Антонио Мачадо.

Многие тексты были переведены специально для данного издания и публикуются впервые.

Одним из самых ярких и самобытных прозаиков «Поколения 1898 года» был Рамон дель Валье-Инклан (1869–1936). Известность его в Испании столь велика, что, когда произносят просто «дон Рамон», не добавляя при этом фамилии, все прекрасно понимают, о ком идет речь.

Валье-Инклан по национальности галисиец. Он принадлежал к старинному галисийскому роду, о чем не раз с гордостью говорил. Любовь к Галисии, к ее фольклору писатель унаследовал от родителей, мечтавших о возрождении своей родины и ее литературы. Галисия — историческая область на северо-западе Испании; страна крестьян и моряков — со своим бытом и языком, историей и культурой, обычаями и традициями, сильно отличающимися от кастильских. В кафедральном соборе галисийской столицы Сантьяго-де-Компостела хранятся мощи апостола Иакова, небесного покровителя Испании, — с давних пор туда тянутся вереницы паломников со всей католической Европы. Там, где есть моряки и паломники, обязательно будут рассказываться небылицы и мистические истории. В детстве Валье-Инклан наслушался великого множества всяческих легенд — и в родительском доме, и на ярмарках, и у монастырских стен. А став писателем, некоторые из них решил поведать миру.[7] Здесь, правда, сразу же возникал вопрос: на каком языке писать — галисийском (родном с детства) или же испанском (государственном)? Рамон дель Валье-Инклан сделал выбор в пользу последнего.

«Историческая судьба Галисии оказалась неразрывно связанной с судьбой всей Испании. И эта связь должна была претвориться в культуре. Испанский язык, по мысли Валье-Инклана, должен был преодолеть отъединенность Галисии, сделать галисийскую ноту внятно звучащей в мелодии испанской культуры. Этническая индивидуальность народа, своеобразие его духовного склада только так могли получить общенациональное признание. И тот „образ“ Галисии, ее пейзажа, ее людей, ее человеческой атмосферы, который существует сейчас в сознании испанцев, внушен книгами Рамона дель Валье-Инклана»,[8] — подчеркивала литературовед Инна Тертерян (1933–1986).

Еще до Валье-Инклана выбор в пользу испанского языка сделала Эмилия Пардо Басан (1852–1921), также родившаяся в Галисии и также увлеченная ее фольклором. В большинстве произведений о Галисии (особенно в романах) Пардо Басан дает социально-реалистическую — объективную, насколько это возможно, — картину своей родины. За жизнью героев, коих она сотворила, писательница наблюдает как бы со стороны. А Валье-Инклан не отделяет себя от рассказчика и от героев, хотя язык его новелл отмечен индивидуальной авторской интонацией. Словесному чуду Валье-Инклана поистине можно только дивиться! «Реальность, сохраняя свои реальные, подчас страшные черты, превращается в сказочно прекрасный мир».[9]

Но коль скоро Валье-Инклан — писатель XX столетия, в его «сказочно прекрасном мире» мы наблюдаем и скептическое недоверие к сказке. Насмешливый авторский прищур заметен почти во всех галисийских произведениях Рамона дель Валье-Инклана. Самоирония рассказчика легко прочитывается, например, в новелле «Страх». Правда, в ней угадывается и писательское желание мастерски рассказать о пережитом (или выдуманном) страхе. Напугать кого-либо Валье-Инклан даже в мыслях не держит — он хочет, чтобы читатель получил от прочитанного чисто эстетическое удовольствие.

Так же иронично относится к сказкам и упомянутая уже Эмилия Пардо Басан — к слову сказать, тоже представительница знатного рода. Из публикуемых в данной книге рассказов Пардо Басан обратим внимание на один — «Потрошитель из былых времен». В середине XIX века в Галисии произошло событие, своей абсурдностью потрясшее всю страну. В Альярисе, впервые в мировой судебной практике, осудили человека-оборотня, человека-волка. Убийца, на совести которого было девять невинных жертв, утверждал, что крови требовало его тело, принимавшее обличье хищного животного. Жир, который он снимал с убиенных, шел на продажу. Вероятно, только в такой стране, как Галисия, судьи могли серьезно отнестись к объяснениям подсудимого и вынести приговор на основании того, что человек совершил преступление, обратившись в волка. Писательница, конечно, скептически отнеслась к данной истории. В рассказе «Потрошитель…» она показывает, что же на самом деле заставляет ее соотечественников верить в подобные небылицы. И здесь отметим: сюжет о человеке-волке позже найдет отражение в произведениях других писателей, в частности современного галисийского автора Альфредо Конде и, в крайне необычной версии, немецкого прозаика Патрика Зюскинда.

Другой представитель «Поколения 1898 года» — Антонио Мачадо (1875–1939) — в своем «Доне Никто…» не только насмешлив, но и саркастичен. Это ощущается уже в самом названии: рядом с человеком-нулем — «Никто» — поставлено дворянское «дон».

Небольшое произведение Мачадо весьма необычно и интересно с литературной точки зрения. Прежде всего оно — мистификация (хотя и неспособная обмануть читателя). Автор пишет, «надев маску», — от имени придуманного им «апокрифического профессора» Хуана де Майрены. И этот, существующий лишь в мачадовском воображении, Майрена создает набросок пьесы о еще менее реальном доне Никто. В последней сценке возникает тема зеркал. «Литературные зеркала» зачастую уводят в бесконечность… Двойная (или даже тройная) не-реальность порождает новую реальность, существующую уже в воображении читателей. А читателей — бесчисленное множество, и каждый осмысливает прочитанное по-своему. Для себя он — соавтор уже написанного текста. Из наброска пьесы (то есть из произведения, принципиально незаконченного) он будет стараться сделать пьесу завершенную. Ну и так далее. В общем, с чистым сердцем можно сказать: в мачадовском наброске — будущий Борхес. Тот самый Хорхе Луис Борхес, который ныне признан одним из наиболее значительных прозаиков не только латиноамериканской, но и всей мировой литературы XX века.

В предисловии к сборнику рассказов испанских авторов я упомянул двух латиноамериканцев. Странного в данном случае ничего нет. Писатели Латинской Америки связаны с Испанией языком, на котором они говорят и пишут. Но я не упомянул главного латиноамериканского мага — колумбийца, Нобелевского лауреата Габриэля Гарсиа Маркеса. Спешу исправиться.

В одном из интервью, отвечая на вопрос, как он создавал роман «Сто лет одиночества», Гарсиа Маркес признался:

«Я сам не верил в то, что рассказывал. Я думаю, что писатель может рассказывать все что вздумается, но при условии, что он способен заставить людей поверить в это. А чтобы узнать, поверят тебе или нет, нужно прежде всего самому в это поверить… Я стал искать и искал до тех пор, пока не осознал, что самой правдоподобной будет манера, в которой моя бабушка рассказывала самые невероятные, самые фантастические вещи, рассказывала их совершенно естественным тоном»

Все, вероятно, так и было в действительности. К сказанному надо добавить вот что: бабушка Гарсиа Маркеса была родом из Галисии, из страны, где умеют рассказывать и слушать «самые невероятные, самые фантастические вещи».

Хочется надеяться, что истории, рассказанные на другом от России краю Европы и собранные в данной книге, окажутся интересными и для нынешнего русского читателя. И он поверит в чужие фантазии.

Или правильнее сказать: фактазии?

Виктор Андреев

Густаво Адольфо БЕККЕР

СИМФОНИЧЕСКОЕ ИНТЕРМЕЦЦО

Есть поэзия пышная и звучная; поэзия — дитя раздумий и искусства, дитя, наряженное в изысканные и роскошные одеяния языка, она движется с величавой размеренностью, обращается к воображению, заполняет его своими видениями, направляет всю страсть фантазии по едва заметной, безымянной тропинке, очаровывая гармонией и красотой.

Есть и другая, естественная, краткая, сухая, она вырывается из глубин души, подобно электрической искре; она затрагивает чувства, исчезает, обнаженная, необработанная, зародившаяся и созревшая в лоне свободной формы, эта поэзия пробуждает, едва затронув, тысячи идей, до срока дремлющих в бескрайнем океане фантазии.

Первая хранит в себе значение преходящее, благоприобретенное: это и есть мировая поэзия.

Вторая — величина постоянная, неизменная; величина, которая привносит соразмерность фантазиям и воображению; эту вторую стоило бы называть поэзией поэтов.

Первая — мелодия, она рождается, крепнет, зачем умолкает и рассеивается.

Вторая — аккорд, слетающий со струн арфы, аккорд, что заставляет струны петь.

Когда замолкает первая, с мягкой, довольной усмешкой складываешь листок пополам.

Когда замолкает другая, склоняешь чело, переполненное думами, имени которым нет.

Первая — союз искусства и фантазии.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Чертов крест: Испанская мистическая проза XIX - начала XX века"

Книги похожие на "Чертов крест: Испанская мистическая проза XIX - начала XX века" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Густаво Беккер - Чертов крест: Испанская мистическая проза XIX - начала XX века"

Отзывы читателей о книге "Чертов крест: Испанская мистическая проза XIX - начала XX века", комментарии и мнения людей о произведении.