Реймонд Френц - В поисках христианской свободы

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "В поисках христианской свободы"

Описание и краткое содержание "В поисках христианской свободы" читать бесплатно онлайн.

Настоящее христианство не может без свободы. Книга Реймонда Френца, продолжающая обсуждение, начатое в «Кризисе совести». Рассматриваются вопросы о том, как в первые столетия нашей эры христианская свобода постепенно сменилась авторитарным контролем над другими, как в наши дни происходит похожее посягательство небольшой группы несовершенных людей на право других принимать собственные решения, и как противостоять такому вмешательству. В книге обсуждаются учения о преданности организации, проповеди от двери к двери, лишении общения, крови и многие другие.

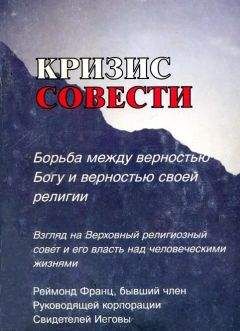

Найти подходящее равновесие между свободой и ответственностью — проблема, с которой сталкивается каждый серьезный христианин. Выросшим в жестко структурированном религиозном окружении людям совмещать верность религиозной организации, семье и собственной совести особенно непросто. Стремлению разрешить эту дилемму была посвящена первая книга Реймонда Френца, «Кризис совести».

Свидетель Иеговы в третьем поколении, Френц около сорока лет прослужил на всех уровнях организационной структуры. Девять из этих лет он провел в качестве члена центрального исполнительного органа организации, ее Руководящего совета. Опыт Френца позволяет ему с уникальным пониманием описать вопросы, с которыми сталкиваются искренние Свидетели Иеговы, подвергающие сомнению свои религиозные взгляды или структуру организации. Опыт также позволяет ему рассмотреть побуждения небольшой группы людей, являющихся для Свидетелей Иеговы управляющими, законодателями и судьями — в их словах, действиях и отношении к жизни.

В книге «В поисках христианской свободы» продолжается обсуждение, начатое в «Кризисе совести». Об этой работе, содержащей еще более глубокое исследование вопроса, профессор Стефен Кокс из Калифорнийского университета написал:

Книга «В поисках христианской свободы» — это одно из наиболее полных и проникновенных повествований о жизни современной религиозной группы. Возможно, еще никогда ранее вопрос взаимоотношения религиозной веры и деятельности человеческого института не исследовался так глубоко. Автор располагает не имеющими себе равных источниками информации о религиозной организации, на которой сосредотачивается его исследование. Он также остро понимает проблемы веры и свободы, бросившие вызов христианству с самого его зарождения.

Для изучения движения Сторожевой башни и понимания его теперешнего состояния книга «В поисках христианской свободы» имеет уникальную важность. Однако её значимость не ограничивается этим движением. Она помогает понять широкий спектр социальных и психологических сил, оказывающих влияние на религиозную жизнь людей и их толкование Библии, даже если сами люди этого не осознают. Реймонд Френц проливает свет на вопрос свободы, его отражение в Писании, в религиозной истории и в решениях сегодняшних мужчин и женщин.

Хотя обсуждаемые в книге вопросы и приводимые мнения и относятся в первую очередь к структуре Свидетелей Иеговы, они не сильно отличаются от вопросов, с которыми сталкивались и продолжают сталкиваться другие христиане в попытках уравновесить вопросы совести, преданности, ответственности и свободы. Эта книга побудит читателей — любой религии — серьезно задуматься над тем, насколько они ценят христианскую свободу, и над тем, в какой мере их собственную свободу можно назвать настоящей.

Оригинальное издание: In Search of Christian Freedom by Raymond Franz. Commentary Press, Atlanta, 1999. PO Box 43532 Atlanta, Georgia, USA, 30336.

Соборы епископов изначально осуществляли надзор за какой–то определенной областью, провинцией или территорией. Однако с проведением «вселенского» Никейского собора (325 г. н. э.) влияние стало распространяться повсеместно. Возвышение человеческой власти, начавшееся внутри собраний и продолжившееся между отдельными собраниями, теперь приняло международный размах. Никейский собор был созван (некрещеным) римским императором Константином главным образом для того, чтобы выработать среди христианских епископов единую позицию по вопросу взаимоотношения между Христом и Богом (споры об этом вносили глубокие разделения). Вопрос касался не божественности Христа (не вызывавшей сомнений), а того, можно ли Христа отождествлять с Богом Всемогущим, Владыкой неба и земли. Описывая данный собор, историк Сократ Схоластик (из мирян), написал:

Эта война нисколько не отличалась от ночного сражения, потому что обе стороны не понимали, за что бранят одна другую[83].

Церковный историк Евсевий Кесарийский (ок. 260–339 г. н. э.) повествует, что благодаря прямому вмешательству Константина, собор принял вероопределение, согласно которому Иисус был признан «рожденным, несотворенным, единосущным [греч., homoousios] Отцу». Описывая силу, которой теперь обладало решение этого международного совета, историк из Йельского университета Ярослав Пеликан в своей книге «Иисус чрез столетия» [Jesus Through the Centuries] написал (с. 53):

После принятия этих формул Никейским собором, они стали законом не только для церкви, но и для всей империи.

Согласно «Церковной истории» Сократа (книга I, глава 9), Александрийской церкви (в Египте) Константин написал, что «сколько и каких ужасных хулений не произносили некоторые на великого Спасителя, на нашу надежду и жизнь», все они были ныне преданы анафеме и подавлены, ибо «что показалось тремстам епископам, то не иное что есть, как мысль Божия».

Эти слова показательны в отношении того, какой склад ума развился среди людей, причислявших себя к христианам. Они были готовы принять учение и верить в его истинность, верить, что то или иное положение правильно и даже является «мыслью Божией», только потому, что его приняло большое число религиозных лидеров, действующих как руководящий орган. Тот же склад ума процветает и сегодня, при этом число участвующих в принятии решения религиозных лидеров может быть гораздо меньшим.

Процесс централизации со временем привел к формированию католической (что значит «всеобщей») церкви и образованию центрального церковного правления. Централизации способствовали и политические силы римской империи[84].

Прошло несколько столетий, и настойчивое убеждение, что единство в учениях и согласованность в действиях непременно требуют усиления человеческой власти, в конце концов, привело к итоговому результату: управление собраниями и контроль за ними теперь осуществлялся в международном масштабе из одного центра. Помимо этого, было создано большое количество должностей и уровней подчинения, так как каждый новый шаг в ходе централизации создавал новые полномочия и сферы влияния. В конечном итоге можно было говорить о появлении иерархии.

Провозглашенная цель единения в вере наконец могла быть достигнута, хотя в качестве платы за нее пришлось пожертвовать личной христианской свободой верующих. Вопросы о библейской обоснованности тех или иных учений, правил или традиций решались теперь не убеждающей силой истины, а властным распоряжением руководителей.

Исследователь XVIII века, чьи слова процитированы в начале второй главы, указав, что в первом веке иудеи и язычники пытались бороться с благой вестью именно при помощи власти, далее с грустью замечает:

Когда христиан стало большинство, и когда они вдруг решили, что для продвижения своего дела им стоит пользоваться теми же самыми методами, которыми их враги пытались истребить их, тогда именно власть христиан не только шаг за шагом дискредитировала доброе имя христианства, но и почти совсем уничтожила его между людьми[85].

Власть служить и созидать выродилась во власть подчинять, контролировать, господствовать, что оказалось губительным не только для христианской свободы, но и для самого христианского духа и братства.

Принимая во внимание изложенную выше историю и рассуждая о человеке, занимающимся в собрании различными видами служения, исследователь Лайтфут отмечает, что согласно Писанию…

…Его должность есть должность представителя, а не заместителя. Он не вмешивается во взаимоотношения Бога и человека до такой степени, что они становятся либо вообще невозможными, либо требуют обязательного посредничества данного служителя[86].

Другими словами, людям не дано права заявлять, что «так как мы подпаски Христа, вы должны относиться к нам так же, как к самому Пастырю. Не вздумайте сомневаться в наших указаниях — вы же не сомневаетесь в его словах. Ваши взаимоотношения с Богом и Христом развились только благодаря нам, поэтому если вы желаете получать Божьи благословения и одобрение, то вы должны во всем слушаться наших повелений. Проявляйте признательность за то, что мы вам даем, и помалкивайте». Вести себя так — значит прямо противоречить увещанию апостола Петра, написавшего старейшинам:

Не властвуя над теми, кто вверен вашей заботе, но подавая пример пастве. Когда же явится главный Пастырь, увенчаны вы будете неувядаемой славой… И все в отношениях друг с другом облачитесь в смирение, ибо выступает Бог против высокомерных, но милостив к смиренным[87].

На каждом христианине по отдельности лежит ответственность проверять предлагаемую ему весть. Каждый должен удостоверяться в ее правильности, даже если произносимые слова произносятся требовательно и властно. Это ясно видно из того, как Иисус Христос описал своих истинных овец:

Овцы следуют за ним [настоящим пастухом], потому что знают его голос. За чужим ни за что не пойдут они, побегут от него, потому что голос его им незнаком[88].

Когда овцы слышат обращенный к ним голос, ясно, что они сами должны решить, действительно ли с ними говорит Иисус Христос. Возвеличивание людей, авторитарность в речи, догматизм, настаивание на букве закона в ущерб его духу, нетерпимость и черствость — все это будет звучать для «овец» как голос «чужого», даже если этот «незнакомец» при этом будет уверять, что пришел к ним от Пастуха. Вместо того, чтобы идти по пути наименьшего сопротивления, овцы Иисуса, по его словам, «побегут» от тех, кто своим заносчивым отношением показывает, что христианский дух им чужд. Держаться в стороне от таких людей вполне оправданно: уроки истории не оставляют сомнения в том, что у людей есть врожденная склонность подчинять других своей воле и навязывать свое миропонимание, а значит в той или иной степени затушевывать волю Бога и его доброго Пастыря.

Подводя итог историческому процессу, Лайтфут пишет:

Апостольский образец увидел жизнь, но через несколько поколений был забыт. Идеал просуществовал лишь короткое время и затем канул в лету… Из представителей, посланников Бога, [люди] превратились в его викариев [то есть заместителей, занимающих Его место][89].

Мне кажется, что именно такое развитие событий — возвышение и концентрация человеческой власти — имел в виду апостол Павел, когда он говорил о «человеке беззакония» (2 Фессалоникийцам 2:3–12). Он так описывает этого «человека» (цитируется по Современному переводу):

Он выступит против всего и вознесёт себя над всем, что называют «Богом», и над всем, чему поклоняются, войдёт в храм Божий, сядет на престол и объявит, что он — Бог.

Я не вижу причин считать, что данное описание заставляет нас ждать некоего одного необычайно беззаконного «человека» (также, как и описание «жены», называемой «Вавилон», в книге Откровение не относится к какой–либо одной женщине). Я также не думаю, что «человеком беззакония» было бы справедливо считать какую–либо одну религиозную систему. Я полагаю, что слово «человек» обозначает здесь некий образ, архетип, относящийся ко всем, кто проявляет характерные черты этого образа. Слова Павла о приходе этого человека сходны с предупреждением Иоанна: «вы слышали, что идет антихрист», после чего апостол назвал «антихристом» человека, отвергающего, что Иисус есть Христос[90]. Контекст показывает, что Иоанн не имеет в виду какого–либо одного конкретного человека, но что он называет этим словом любого, кто соответствует данному описанию. Мне кажется, что выражение «человек беззакония» нужно понимать в том же ключе.

Нет большего «беззакония», чем пытаться захватить власть и положение Всевышнего Бога. Но именно это сделали религиозные лидеры в далеком прошлом, а также именно это делают они сегодня. Так как Отец отдал «всю власть» Иисусу Христу и повелел, чтобы «все чтили Сына, как чтут Отца», попытки захватить положение Христа и претендовать на главенство, которое по праву принадлежит только ему, являются не менее серьезным «беззаконием»[91].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "В поисках христианской свободы"

Книги похожие на "В поисках христианской свободы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Реймонд Френц - В поисках христианской свободы"

Отзывы читателей о книге "В поисках христианской свободы", комментарии и мнения людей о произведении.