Реймонд Френц - В поисках христианской свободы

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "В поисках христианской свободы"

Описание и краткое содержание "В поисках христианской свободы" читать бесплатно онлайн.

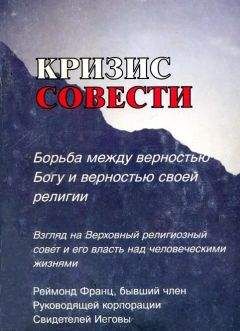

Настоящее христианство не может без свободы. Книга Реймонда Френца, продолжающая обсуждение, начатое в «Кризисе совести». Рассматриваются вопросы о том, как в первые столетия нашей эры христианская свобода постепенно сменилась авторитарным контролем над другими, как в наши дни происходит похожее посягательство небольшой группы несовершенных людей на право других принимать собственные решения, и как противостоять такому вмешательству. В книге обсуждаются учения о преданности организации, проповеди от двери к двери, лишении общения, крови и многие другие.

Найти подходящее равновесие между свободой и ответственностью — проблема, с которой сталкивается каждый серьезный христианин. Выросшим в жестко структурированном религиозном окружении людям совмещать верность религиозной организации, семье и собственной совести особенно непросто. Стремлению разрешить эту дилемму была посвящена первая книга Реймонда Френца, «Кризис совести».

Свидетель Иеговы в третьем поколении, Френц около сорока лет прослужил на всех уровнях организационной структуры. Девять из этих лет он провел в качестве члена центрального исполнительного органа организации, ее Руководящего совета. Опыт Френца позволяет ему с уникальным пониманием описать вопросы, с которыми сталкиваются искренние Свидетели Иеговы, подвергающие сомнению свои религиозные взгляды или структуру организации. Опыт также позволяет ему рассмотреть побуждения небольшой группы людей, являющихся для Свидетелей Иеговы управляющими, законодателями и судьями — в их словах, действиях и отношении к жизни.

В книге «В поисках христианской свободы» продолжается обсуждение, начатое в «Кризисе совести». Об этой работе, содержащей еще более глубокое исследование вопроса, профессор Стефен Кокс из Калифорнийского университета написал:

Книга «В поисках христианской свободы» — это одно из наиболее полных и проникновенных повествований о жизни современной религиозной группы. Возможно, еще никогда ранее вопрос взаимоотношения религиозной веры и деятельности человеческого института не исследовался так глубоко. Автор располагает не имеющими себе равных источниками информации о религиозной организации, на которой сосредотачивается его исследование. Он также остро понимает проблемы веры и свободы, бросившие вызов христианству с самого его зарождения.

Для изучения движения Сторожевой башни и понимания его теперешнего состояния книга «В поисках христианской свободы» имеет уникальную важность. Однако её значимость не ограничивается этим движением. Она помогает понять широкий спектр социальных и психологических сил, оказывающих влияние на религиозную жизнь людей и их толкование Библии, даже если сами люди этого не осознают. Реймонд Френц проливает свет на вопрос свободы, его отражение в Писании, в религиозной истории и в решениях сегодняшних мужчин и женщин.

Хотя обсуждаемые в книге вопросы и приводимые мнения и относятся в первую очередь к структуре Свидетелей Иеговы, они не сильно отличаются от вопросов, с которыми сталкивались и продолжают сталкиваться другие христиане в попытках уравновесить вопросы совести, преданности, ответственности и свободы. Эта книга побудит читателей — любой религии — серьезно задуматься над тем, насколько они ценят христианскую свободу, и над тем, в какой мере их собственную свободу можно назвать настоящей.

Оригинальное издание: In Search of Christian Freedom by Raymond Franz. Commentary Press, Atlanta, 1999. PO Box 43532 Atlanta, Georgia, USA, 30336.

Игнатий, приравнивая послушание епископу, которого «послал домовладыка для управления своим домом», пресвитерам [старейшинам] и диаконам к послушанию Христу, подразумевает этим, что неповиновение им равнозначно ослушанию Господа. Он также призывает собрание: «Внимайте епископу, дабы и Бог внимал вам», словно внимание Бога зависит от их сотрудничества с конкретными руководителями (послание Поликарпу, глава VII). А что если человек не согласен с решениями надзирателя и не может по этой причине посещать собрания, на которых царит авторитарный дух? Игнатий категорически заявляет:

Поэтому кто не ходит в общее собрание, тот уже возгордился и сам осудил себя… Постараемся же не противиться епископу, чтобы нам быть покорными Богу[68].

Не приводится никаких оговорок относительно того, что «противление епископу» может быть оправданным, что оно может на самом деле быть «противлением» небиблейским учениям тех, кто возвышает себя над остальными членами собрания. Подобное навешивание неприглядных ярлыков на всех, кто не подчиняется диктату религиозной власти, встречается и в наше время, причем обвинения звучат почти в тех те же самых выражаются. Например, в «Сторожевой башне» за 1 августа 1980 года (с. 19, 20) [русское издание за 1 сентября 1981 года, — прим. перев.], Общество Сторожевой башни причисляет всех тех, кто не согласен с его заявлениями о том, что «пришествие» (присутствие, НМ) Христа началось в 1914 году, к числу людей, которые «по отношению к „верному и благоразумному рабу“, руководящей корпорации христианского собрания, как и по отношению к назначенным старейшинам стали бы относиться беззаконно». После этого о человеке, который не разделяет позицию «теократически назначенной» власти, говорится:

Он думает, что сам знает лучше, чем его со христиане, и также лучше, чем «верный и благоразумный раб», от которого он научился многому, если даже не всему, что он знает о Боге Иегове и Его намерениях. Он развивает дух независимости и он «надменный сердцем», что есть «мерзость пред Господом [Иеговой, НМ]» (Пр. 16:5).

Эти слова поразительно напоминают выражения Игнатия в его стремлении возвысить значимость власти епископа.

В своем произведении Игнатий несправедливо возлагает на членов собрания бремя подчиняться человеческому руководителю. При этом игнорируется немаловажный факт: на любом человеке, который утверждает, что является представителем Христа, лежит первостепенная обязанность на личном примере показать, что он сам признает Иисуса своим главой, что он проповедует весть Господина, не искаженную и не замутненную человеческими добавлениями и изменениями. На нем лежит ответственность продемонстрировать, что его указания собранию отражают волю Бога и Христа и прочно основываются на вдохновленном Писании. Людей нельзя было бы считать «примером стаду», если сами они не проявляли кротости, скромности и «смирения ума», а только лишь требовали этого от других.

Рассматривая, как протекал процесс возвышения человеческой власти, ученый–библеист Лайтфут заметил:

Нужно ли говорить, насколько губительным для истинного духа христианства, лишающим верующих самостоятельности и методично подавляющим их чувство личной ответственности перед Богом во Христе является безжалостный деспотизм подобных высказываний (если понимать их буквально), насаждавших институт епископства[69]!

Свидетельства говорят о том, что приведенные выше слова действительно воспринимались буквально — как в прошлом, так и в настоящем, — что приводило и приводит к потере самостоятельности и подавлению у людей чувства личной ответственности перед Богом и Христом.

Теперь считалось, что большую долю этой ответственности несли за людей «назначенные» служители. Со все возрастающим энтузиазмом христиан послеапостольского периода призывали верить, что пребывать в Божьей благосклонности можно, просто оставаясь покорным надзирателю (епископу) или руководителям собрания и не противореча им. Этим людям — представителям Бога и Христа — нужно было доверять и внимать так же, как апостолам Господа, даже как самому Спасителю. Их слово было словом Божьим. Необходимость удостоверяться во всех учениях, лично убеждаться в их истинности, обучать свою христианскую совесть и остро чувствовать личную ответственность перед Богом за свои убеждения, поступки и поведение — значение всего этого преуменьшалось, а призывы к подчинению установленной человеческой власти — «видимому центру единства» — звучали все громче.

Насколько же важным было для христиан того времени внимать наставлению апостола:

Для свободы Христос освободил нас. Итак, стойте и не подпадайте снова под иго рабства[70].

ОТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ВЛАСТИ В СОБРАНИЯХ К МЕЖДУНАРОДНОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Процесс централизации в послеапостольский период начался внутри собраний с формированием монархической епископальной системы управления, но на этом дело не закончилось. Централизация распространилась и на отношения между собраниями. Это произошло в результате того, что главы собраний в разных городах (епископы) стали встречаться друг с другом на конференциях или соборах. Исторически эти собрания стали называться «синодами» (в словаре В. В. Даля «синод» определяется как «верховное духовное правленье»)[71]. Существование подобных соборов или собраний обосновывалось сообщением из пятнадцатой главы книги Деяний и описанного там совета, проведенного в Иерусалиме.

Однако проведение этого собора нельзя считать обоснованием для того, чтобы собирать синод регулярно или проводить соборы на постоянной основе для вынесения решений по доктринальным, внутрицерковным или судебным вопросам. В комментарии Барнса (изданном в XIX веке) отмечается:

Этот собор обычно используют как прецедент для того, чтобы обосновать проведение церковных Соборов на постоянной основе, и в особенности для того, чтобы наделить их властью судебного, апелляционного и контролирующего характера. Однако само сообщение не позволяет сделать подобных выводов и не может быть использовано для таких обоснований. Ибо (1) данный собор не был апелляционным правлением в каком бы то ни было смысле. Мы имеем дело с собранием, потребовавшим коллективной мудрости апостолов и старейшин, созванным с конкретной целью, призванным ответить на запрос, исходящий из церкви в определенной местности. (2) У данного собора не было никаких атрибутов суда… В ряде случаев суды принимают на себя такие полномочия, которые в Новом Завете не были доверены никакому человеческому церковному органу. (3) Нет ни малейшего намека на то, что подобные Соборы должны были проводиться на постоянной основе, или вообще с какой–либо долей регулярности. Что было продемонстрировано, так это то, что при возникновении трудностей (когда христиане растеряны и смущены, или когда возникают раздоры) было бы правильно обращаться к христианским мужчинам за советом и руководством… Однако факт проведения Собора в Иерусалиме по специальному случаю нельзя использовать для того, чтобы придать будущим периодическим совещаниям божественную силу… (4) Следует добавить, что решение апостолов и старейшин в то время, несомненно, имело определенный вес (ср. гл. xvi. 4), однако сегодня ни у одной группы служителей или мирян не может быть подобной авторитетности. Кроме этого, никогда нельзя забывать о том, о чем, — увы! — с удовольствием и выгодой для себя забыли священнослужители: что ни апостолы, ни старейшины не претендовали на распространение своей юрисдикции на церкви в Антиохии, Сирии и Киликии; что они не считали своим правом рассматривать их дела, что они не стремились «господствовать» над их верой или совестью. Их вниманию был представлен единичный, конкретный, определенный вопрос — в таком свете они и рассматривали его… Они не издали повеления, обязывающего во всех подобных случаях в будущем обращаться к ним, их преемникам или церковному трибуналу. Очевидно, что они считали церкви обильно благословленными свободой и не планировали создавать постоянный орган, который бы обладал полномочиями выносить официальные решения по вопросам веры или издавать законы для направления свободных служителей Господа[72].

Приведенные выше утверждения подтверждаются доказательствами и показывают несостоятельность утверждения Общества Сторожевой башни о том, что в раннехристианском собрании на постоянной основе заседал «руководящий совет». Если бы такой централизованный совет существовал в природе с самого зарождения собрания, то подобные соборы не нужно было бы изобретать заново. Если бы описание иерусалимского совета, призванного решить поступившие из Антиохии вопросы, являлось примером того, что соборы должны проводиться регулярно, то мы наблюдали бы их и в будущем, даже после разрушения Иерусалима в 70 г. н. э. Однако в «Истории христианской церкви» Ф. Шаффа говорится:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "В поисках христианской свободы"

Книги похожие на "В поисках христианской свободы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Реймонд Френц - В поисках христианской свободы"

Отзывы читателей о книге "В поисках христианской свободы", комментарии и мнения людей о произведении.