Реймонд Френц - В поисках христианской свободы

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "В поисках христианской свободы"

Описание и краткое содержание "В поисках христианской свободы" читать бесплатно онлайн.

Настоящее христианство не может без свободы. Книга Реймонда Френца, продолжающая обсуждение, начатое в «Кризисе совести». Рассматриваются вопросы о том, как в первые столетия нашей эры христианская свобода постепенно сменилась авторитарным контролем над другими, как в наши дни происходит похожее посягательство небольшой группы несовершенных людей на право других принимать собственные решения, и как противостоять такому вмешательству. В книге обсуждаются учения о преданности организации, проповеди от двери к двери, лишении общения, крови и многие другие.

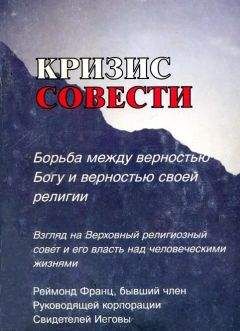

Найти подходящее равновесие между свободой и ответственностью — проблема, с которой сталкивается каждый серьезный христианин. Выросшим в жестко структурированном религиозном окружении людям совмещать верность религиозной организации, семье и собственной совести особенно непросто. Стремлению разрешить эту дилемму была посвящена первая книга Реймонда Френца, «Кризис совести».

Свидетель Иеговы в третьем поколении, Френц около сорока лет прослужил на всех уровнях организационной структуры. Девять из этих лет он провел в качестве члена центрального исполнительного органа организации, ее Руководящего совета. Опыт Френца позволяет ему с уникальным пониманием описать вопросы, с которыми сталкиваются искренние Свидетели Иеговы, подвергающие сомнению свои религиозные взгляды или структуру организации. Опыт также позволяет ему рассмотреть побуждения небольшой группы людей, являющихся для Свидетелей Иеговы управляющими, законодателями и судьями — в их словах, действиях и отношении к жизни.

В книге «В поисках христианской свободы» продолжается обсуждение, начатое в «Кризисе совести». Об этой работе, содержащей еще более глубокое исследование вопроса, профессор Стефен Кокс из Калифорнийского университета написал:

Книга «В поисках христианской свободы» — это одно из наиболее полных и проникновенных повествований о жизни современной религиозной группы. Возможно, еще никогда ранее вопрос взаимоотношения религиозной веры и деятельности человеческого института не исследовался так глубоко. Автор располагает не имеющими себе равных источниками информации о религиозной организации, на которой сосредотачивается его исследование. Он также остро понимает проблемы веры и свободы, бросившие вызов христианству с самого его зарождения.

Для изучения движения Сторожевой башни и понимания его теперешнего состояния книга «В поисках христианской свободы» имеет уникальную важность. Однако её значимость не ограничивается этим движением. Она помогает понять широкий спектр социальных и психологических сил, оказывающих влияние на религиозную жизнь людей и их толкование Библии, даже если сами люди этого не осознают. Реймонд Френц проливает свет на вопрос свободы, его отражение в Писании, в религиозной истории и в решениях сегодняшних мужчин и женщин.

Хотя обсуждаемые в книге вопросы и приводимые мнения и относятся в первую очередь к структуре Свидетелей Иеговы, они не сильно отличаются от вопросов, с которыми сталкивались и продолжают сталкиваться другие христиане в попытках уравновесить вопросы совести, преданности, ответственности и свободы. Эта книга побудит читателей — любой религии — серьезно задуматься над тем, насколько они ценят христианскую свободу, и над тем, в какой мере их собственную свободу можно назвать настоящей.

Оригинальное издание: In Search of Christian Freedom by Raymond Franz. Commentary Press, Atlanta, 1999. PO Box 43532 Atlanta, Georgia, USA, 30336.

Впервые мы с уверенностью можем говорить об их [Соборов] появлении в середине второго века[73].

То есть первые свидетельства о проведении соборов относятся ко времени по меньшей мере через сто лет после встречи, описанной в пятнадцатой главе Деяний.

Более того, история показывает, что двери на этих соборах изначально были открыты для всех членов собрания, что любой человек из сообщества, где проводился собор, мог придти на встречу и в некоторых случаях оказать влияние на принимаемые решения. Со временем, однако, лишь узкому кругу лиц было позволено присутствовать и участвовать на этих синодальных встречах синода. Шафф отмечает:

С развитием иерархии, республиканский, восходящий к апостольским временам дух [то есть принцип, по которому присутствие на синодах было позволено не только епископам или надзирателям, но и старейшинам и обычным членам собрания] стал постепенно уходить в небытие. После Никейского собора (325) право присутствия и голоса сохранилось лишь за епископами. Кроме того, епископы не выступали уже в качестве представителей своих общин, как ранее, но действовали от своего имени, как преемники апостолов[74].

Хотя сначала соборы проводились в единичных случаях, постепенно они стали созываться все чаще и чаще, а их власть (отражавшаяся на том, какие принимались решения) подчеркивалась со все большей силой. Ко времени Киприана (200–258 г. н. э.) послушание синодам или соборам, а также выполнение принимаемых на них решений и постановлений стало считаться жизненно важным. Киприан подчеркивал, что единство Церкви выражалось в единении надзирателей (епископов)[75]. Со временем председательствующий священник (епископ) стал единственным представителем собрания на синодах. Он же передавал решение синода членам собрания. По замечанию Лайтфута, епископ превратился в «незаменимый канал Божьей благодати»[76].

Тех, кто не принимал исходящее из вышеописанного канала наставление, Киприан обвинял в преступлении «Корея, Дафана и Авирона, восставших против Моисея и Аарона».

Сравните такую позицию со следующим отрывком:

Мы должны с пониманием относиться к этим вопросам, ценя наши взаимоотношения с видимой теократической организацией, помня судьбу подобных Корею и Ахану, Саулу, Озии и других, забывших теократический порядок.

Эти слова, процитированные из «Сторожевой башни» за 1 февраля 1952 года (с. 79, англ.), вторят высказываниям Киприана[77]. Лайтфут отмечает, что в своих аргументах Киприан постоянно прибегал к ветхозаветным аналогиям (например с Кореем), и что подобные притязания подаются как «абсолютные, требующие немедленных действий и непреложные». Другими словами, Киприану не нужны были доказательства того, что его аналогии были проведены справедливо и что обвиняемые лица действительно поступали также, как бунтовщики времен Моисея. Все, что ему нужно было сделать — это заявить, что дело обстояло именно таким образом. От других не ожидалось ничего, кроме согласия.

Современная история организации Свидетелей Иеговы с точностью повторяет тот же путь. К несогласным с изречениями организации — «канала» применяют те же аналогии и называют их, по словам Игнатия, «возгордившимися», «осудившими себя», «непокорными Богу» людьми. Организации достаточно заявить, что к современным «бунтовщикам» относится тот или иной пример прошлого. От других не ожидается ничего, кроме согласия.

СПАСЕНИЕ — ТОЛЬКО С РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Итак, собрание (или церковь) уже не считалось более просто братством, единением людей одной веры на основе взаимной любви — оно превратилось в религиозный институт с четко означенными границами, выйдя за которые, человек мог ожидать серьезные последствия. Киприан писал:

Тот не может уже иметь Отцом Бога, кто не имеет матерью Церковь. Находящийся вне Церкви мог бы спастись только в том случае, если бы спасся кто–либо из находившихся вне ковчега Ноева[78].

Таким образом, библейское учение о том, что спасение проистекает от веры в искупительную жертву Иисуса Христа, было теперь расширено и переработано, выйдя за пределы того, о чем говорилось в Писании непосредственно. Ныне ни один человек не мог обрести спасения, если он не находился в церковной организации под руководством надзирателя или епископа. Роль Сына Бога как единственного Пути к спасению потеряла свою исключительность. Теперь эта функция выполнялась и людьми. Христу пришлось поделиться своим правом жизнедателя с епископами и церковной организацией — без них спасение было уже невозможным.

Слова стали приобретать новые значения. Греческое слово экклезия (обычно переводимое как «церковь» или «собрание») собственно и обозначает просто «собрание», «сходку». В своем обычном употреблении в христианских Писаниях этим словом описывается собрание людей, соверующих, встречавшихся вместе. «Собранием» они были потому, что они собирались. За исключением самого раннего периода, когда они еще могли встречаться в синагогах, в основном они собирались в частных домах[79]. Они являлись собранием именно благодаря самому факту, что они «собрались», а не из–за того, что являлись членами какой–либо организации. Слово экклезия относилось к ним как к собравшимся верующим, как к совокупности людей в каком–либо месте или в целом как к коллективу людей, образующих народ Бога, собрание первенцев[80]. Они также являлись «сообществом», так как их объединяли общие интересы.

Хотя слово экклезия не потеряло этого первоначального значения, на протяжении следующих столетий оно приобрело еще и другое. Как показывают приведенные ранее в этой главе цитаты, слово «церковь» (экклезия) де–факто стало обозначать религиозную власть духовенства, которое все в большей и большей мере стало регламентировать поведение собирающихся. Преданность «церкви» из любви и верности к сообществу превратилась в преданность и послушание руководителям. Словами церкви теперь считали не голос собравшихся, а постановление религиозной власти.

Все это ознаменовало малозаметную, хотя и значимую перемену в отношении того, чьими последователями теперь были христиане. Основное внимание теперь было направлено не на главу — Христа, — а на тело, вернее на тех, кто, называя себя членами этого тела, оказались проворнее других, кто теперь считал себя вправе быть представителем церкви. Конечно, христиане должны с почтением и уважением относиться к другим членам тела и «одинаково заботиться друг о друге». Ведь «если страдает один орган, плохо и всем остальным. Если в почете один орган, радуются этому и все остальные»[81]. Но такой дух единства обеспечивается не преданностью какому–нибудь одному «органу» тела, добившемуся каких–либо полномочий или получивших видную должность, а преданностью Главе, Христу. Если христианин хорошо понимает необходимость подражать Христу и идти за ним, то он никогда не будет забывать должным образом заботиться о других членах тела.

Последствия тех изменений, произошедших в ранний послеапостольский период, сегодня хорошо видны. Например, хотя английское слово «ecclesiastical» или слово «церковь» на французском, испанском и итальянском языках (йglise, iglesia, chiesa) произошли от греческого экклезия, сегодня они редко вызывают в голове у людей картину собирающихся людей. Скорее, они означают религиозную организацию (или же церковное здание). В следующей главе мы проследим, как похожая перемена оказала ключевое влияние на сознание Свидетелей Иеговы в отношении того, чьими последователями они являются и к кому проявляют преданность.

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

Хотя соборы проводились теперь регулярно, центрального органа, официально управляющего всеми христианскими собраниями, международного «руководящего совета», еще не было. Но это оказалось лишь вопросом времени.

Те же причины, которые ранее привели к появлению монархического уклада в собраниях, когда один член совета старейшин стал единоличным надзирателем (епископом), неким «видимым центром единства», вокруг которого могло сплотиться все собрание, те же причины, которые позднее способствовали образованию синодов или соборов в той или иней местности, те же самые причины теперь «влекли каждую местную церковь к единому центру» в международном масштабе[82].

Соборы епископов изначально осуществляли надзор за какой–то определенной областью, провинцией или территорией. Однако с проведением «вселенского» Никейского собора (325 г. н. э.) влияние стало распространяться повсеместно. Возвышение человеческой власти, начавшееся внутри собраний и продолжившееся между отдельными собраниями, теперь приняло международный размах. Никейский собор был созван (некрещеным) римским императором Константином главным образом для того, чтобы выработать среди христианских епископов единую позицию по вопросу взаимоотношения между Христом и Богом (споры об этом вносили глубокие разделения). Вопрос касался не божественности Христа (не вызывавшей сомнений), а того, можно ли Христа отождествлять с Богом Всемогущим, Владыкой неба и земли. Описывая данный собор, историк Сократ Схоластик (из мирян), написал:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "В поисках христианской свободы"

Книги похожие на "В поисках христианской свободы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Реймонд Френц - В поисках христианской свободы"

Отзывы читателей о книге "В поисках христианской свободы", комментарии и мнения людей о произведении.