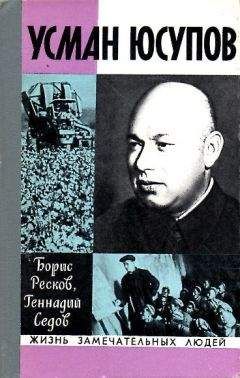

Борис Ресков - Усман Юсупов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Усман Юсупов"

Описание и краткое содержание "Усман Юсупов" читать бесплатно онлайн.

Книга Б. Рескова и Г. Седова «Усман Юсупов» о жизни и деятельности выдающегося государственного и общественного деятеля Узбекистана Усмана Юсупова. В ней впервые собран значительный материал, характеризующий жизненный путь от батрака до секретаря ЦК партии, путь истинного большевика-ленинца, отдавшего всю свою жизнь служению партии, служению народу.

В отличие от русских ученых князь занимался ирригацией отнюдь не бескорыстно. Его высочеству было выдано из казны 240 тысяч рублей и отведено две тысячи десятин орошенной земли для устройства усадьбы.

Самым значительным ирригационным сооружением дореволюционной поры явился романовский Североголодностепский канал, который и до сих пор исправно служит людям.

«…Судьба Востока зависит от искусства орошения», — Юсупов любил повторять это высказывание Маркса. Он понимал его буквально, как и должно быть, и его восхищало — Юсупов говорил об этом не раз и с трибун, и в узком кругу, и даже за семенным столом, — что и Ленин сразу же после революции не просто подумал о судьбе Туркестана, но и определил, как то было всегда свойственно вождю, главное звено — орошение.

Партийный работник из Узбекистана Мухамеджан Юлдашев разыскал в Москве, в архиве, оригинал изданного в мае 1918 года ленинского декрета «Об ассигновании 50 миллионов рублей на оросительные работы в Туркестане и об организации этих работ».

— Ты мне знаешь какой подарок сделал! Спасибо, честное слово! — сказал Юсупов, получив от Юлдашева фотокопию декрета.

По вечерам, когда оканчивались совещания, умолкали телефоны, исчезали из приемной настойчивые посетители, Юсупов приглашал в ЦК товарищей из Сазводстроя. Длинный стол и даже диваны застилали чертежами и кальками. Инженеры докладывали о проектах будничных и таких, которые казались едва ли не фантастичными. Юсупов воодушевлялся, дотошно расспрашивал о деталях, высказывал, блестя глазами, свои соображения.

— Да… Нутром чует… — не без восхищения говорили инженеры, выйдя покурить.

Больше всего привлекала его тогда схема орошения Ферганской долины. Она предусматривала строительство трех крупных оросительных каналов: Большого Ферганского (длина 270 километров), Северного Ферганского (160 километров) и Южного Ферганского (120 километров), а также нескольких водоотводящих коллекторов.

К проектам прилагались сметы. Прямолинейная жестокость цифр действовала отрезвляюще. Юсупов не мог им не верить, но вся его натура, жаждущая увидеть уже завтра осуществленным то, что задумано сегодня, сопротивлялась сухой логике расчетов. Это были не только эмоции.

Юсупову не пришлось руководить военными действиями на фронте, но жили в нем, несомненно, те достоинства, которые присущи полководцу, кого зовут смелым не за то, что он первым идет грудью на вражеские штыки, а за то, что он, к удивлению одних, к недоумению других, создает собственную тактику ведения войны и побеждает. Юсупов был государственным, политическим деятелем; он вел беспрерывное сражение за идеи и программу партии, к которой принадлежал, и потому учел тот могучий фактор, который не учитывается педантичными сводами правил и инженерными справочниками. Это дух, сознательность, энтузиазм исполнителей. Он знал, насколько ферганский колхозник, уверенный, что добытая его руками вода завтра придет на общественные поля, сильней своего усопшего деда, который был выгнан на трассу «царского» канала по трудовой повинности и работал, невзирая на окрики и угрозы, спустя рукава, поскольку, даже будучи безграмотным, знал, что новые земли станут поместьем великого князя.

То были отнюдь не досужие рассуждения. Весна 1938 года даровала первое трудовое чудо, которое, впрочем, во всеуслышание так громко названо не было, но значение события это не умаляет. Речь идет о скромном, всего лишь девятикилометровом канале Лянгар. Его вырыла кетменями в очень короткие сроки тысяча колхозников в Папском районе. Вырыли по собственному почину, не дожидаясь проектов и благословении свыше, и оросили шестьсот гектаров новых земель.

Юсупов обрадовался этому событию не только потому, что на стройку не были израсходованы государственные средства (ему-то доподлинно было известно, как нужна была каждая копейка для обороны страны). Жизнь преподнесла убедительное подтверждение его уверенности в том, что дедовский кетмень в руках нынешнего узбекского дехканина стал орудием, способным на чудеса.

Разумеется, о Лянгаре писали газеты, но главное сделал от века не смолкающий в Азии «узун-кулак». Из кишлака в кишлак, от чайханы к чайхане летели вести о папских колхозниках.

Узнали об этом, разумеется, и в Сазводстрое — так называлась крупнейшая в Ташкенте проектная организация, подчинявшаяся Наркомзему. Ирригаторы, и не только заслуженные, отдавшие Средней Азии лучшие годы многотрудной жизни, но и молодые (таких было немало; сами рвались после институтов в Узбекистан, где работы непочатый край), — все они и восхитились, и огорчились. Дело в том, что усилиями института был подготовлен не одни отличный проект, который, будь он осуществлен, позволял решить проблему орошения для многих районов комплексно. Но денег на все недоставало, несмотря на то, что правительство, с ленинской поры начиная, постоянно отпускало средства для ирригации. С 1920 по 1932 год на эти цели было ассигновано 234 миллиона рублей, в годы второй пятилетки — почти в два раза больше. Полностью был претворен в жизнь первый пятилетний план по орошению и освоению новых земель. В Узбекистане появились уже не отдельные каналы, а целые ирригационные системы, благодаря которым были орошены земли в Ферганской долине, в Дальверзинской и Голодной степях в бассейне Сырдарьи, в Зеравшанской долине, в Кумкурганской степи в Сурхандарье — всего почти четверть миллиона гектаров новых полей.

Строились крупные современные плотины: Кампырраватская на Карадарье и Газалкентская на реке Чирчик, головные сооружения на отводах магистральных каналов; маловодные системы были подключены к богатым влагой источникам — всего введено в строй более двухсот ирригационно-мелиоративных объектов. И все же…

«На полку работаем», — вздыхали, бывало, проектировщики. Инженерная мысль, размах опережали возможности. Но, к слову, жизнь доказала их нужность: пришло время, и почти все проекты были пущены в дело.

Все же в конце 30-х годов иные авторы весьма толковых разработок, не дождавшись воплощения их в жизнь уезжали из Азии, тем паче что, случалось, на специалиста, проекты которого оставались до поры на ватмане, поглядывали косо. («Не то делаешь, выходит… Не ту линию гнешь…»)

Виктор Васильевич Пославский, коренной туркестанец, бреющий голову наголо, с острым взглядом голубых глаз, высокий, решительный — когда-то создавал первые водхозы в Ферганской долине, пробирался от станции к станции на платформе, вдоль бортов которой были уложены кипы хлопка, — в них вязли басмаческие пули, — даже он, участник первой крупной ирригационной стройки — Вахшской плотины, — приуныл. Именно в этот момент и появился на жизненном горизонте у Пославского и его товарищей-ирригаторов Усман Юсупов.

Он не любил подчеркивать значение партийной работы, тем более противопоставлять ее другим, весьма достойным в его глазах занятиям. Высказывался иногда лишь в том смысле, что поток событии, заседаний, разговоров, подлинное значение которых подчас скрывается за внешней обыденностью, лишь внешняя, всем видная сторона. Главное же то, что стоит за этим, — умение в нужное время заняться самым актуальным делом, обратить внимание на самый горячий участок, разыскать среди огромного количества заметок и зарубок в памяти ту, к которой надо возвратиться именно сейчас. (Вспомните, когда-то Ленин говорил о часе восстания: вчера было рано, завтра будет поздно…)

Умение определить нужный момент и тогда действовать со всей решительностью — вот, пожалуй, как может быть названо великолепное качество, сполна присущее и самому Юсупову.

С утра Юсупов с помощниками изучал сводки о подготовке к выборам. Дело было новое, на местах, особенно в отдаленных районах, допускали немало путаницы.

Юсупову переслали запрос из степного района, адресованный Госплану. Помощник, докладывая, улыбнулся. Случай и впрямь казался забавным: для устройства кабин на избирательных участках просили дополнительно выделить балки и доски.

— Белыми нитками шито, — тоном снисходительного к людским слабостям разоблачителя сказал помощник. — Лес им, как всегда, позарез нужен, вот и решили воспользоваться избирательной кампанией.

Юсупов тоже усмехнулся, но тут же посерьезнел.

— Наверное, не только поэтому, — сказал он, насупившись. — Смеяться, наверно, не надо: они ответственность чувствуют. Понимаешь? Чтоб все солидно было, хотят.

Вежливый телефонный звонок напомнил, что в двенадцать вернисаж — откроется выставка, приуроченная к 1 съезду художников Узбекистана. Юсупов не часто бывал в Музее искусств, размещавшемся в старом здании с ампирными колоннами и мраморной статуей у входа — атлант с земным шаром на согнутых плечах. Помнил имена ведущих художников: Беньков, Буре, Кашина, Кедрин, Волков, Усто-Мумин. Иные картины казались Юсупову странными, лица некрасивыми, во всяком случае, если судить по-житейски. Но ловил себя на том, что, к примеру, картина «В чайхане» приковывает чем-то непонятным, но сильным: грубые, почерневшие лица, огромные, почти уродливые, потрескавшиеся ладони бедняков. А в самой глубине глаз — свет человеческого достоинства, пробужденного словом: Ленина. Он тоже был здесь: на стене чайханы висел его портрет. Ленин был неуловимо схож с трудовым людом. Между ними существовало единство — художник сумел это выразить.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Усман Юсупов"

Книги похожие на "Усман Юсупов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Борис Ресков - Усман Юсупов"

Отзывы читателей о книге "Усман Юсупов", комментарии и мнения людей о произведении.