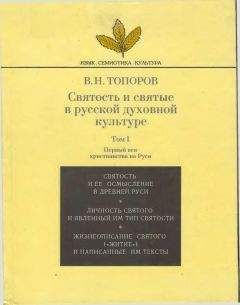

Владимир Топоров - Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1.

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1."

Описание и краткое содержание "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1." читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена исследованию святости в русской духовной культуре — ее происхождению, выяснению исходного значения слова, обозначающего святость (*svet-), и роли мифопоэтического субстрата, на котором формировалось понятие святости, и прежде всего тому, как после принятия христианства на Руси понималась святость в наиболее диагностически важном персонифицированном ее воплощении — в ее носителях, святых. Как правило, каждая часть книги строится вокруг трех основных тем — а) личность святого, б) тип святости, явленный святым, в) «основной» текст, связанный со святым — его «Житие» или собственное сочинение. Особое внимание уделяется историческому контексту и духовной ситуации эпохи, проблеме творческого усвоения наследия ветхозаветной традиции, греческого умозрения, гностицизма, не говоря уж, конечно, о Новом Завете и святоотеческом наследии. В этом кругу естественно возникают еврейская, греческая, иранская темы. Без них трудно понять специфику явления святости в русской духовной традиции.

Издание осуществлено при финансовой поддержке международного фонда «Культурная инициатива».

Для удобства чтения/понимания неподготовленными читателями и правильного отображения текста на большинстве электронных устройств чтения при верстке электронной версии книги выполнены следующие замены:

1. Буква "ук" заменена на букву "у".

2. Буква "есть" заменена на букву "е".

3. Буква "от" заменена на сочетание "от".

4. Буква "омега" заменена на букву "о".

5. буква "зело" заменена на букву "з".

6. Буква i оставлена, как есть.

7. Буква "ять" заменена на букву "е".

8. Буква "(и)я" заменена на букву "я".

9. Буква "юс малый" заменена на букву "я".

10. Буква "юс большой" заменена на букву "у".

11. Буква "юс большой йотированыый" заменен на букву "ю".

12. Буква "(и)е" заменена на букву "е".

13. Буква "пси" заменена на сочетание "пс".

14. Буква "фита" заменена на букву "ф".

15. Буква "ижица" заменена на букву "и", либо "в" по контексту.

16. При сомнении в правильности использования букв "ер" и "ерь" применено написание в согласии с церковно–славянским словарем.

17. В некоторых случаях для ясности при чтении буква "ерь" заменялась на букву "е" (например: "хрьстъ" заменено на "хрестъ", "крьстъ" на "крестъ", "чьсть" — на "честь").

18. Сербская буква ђ (6-я алфавита) заменена на "ч".

19. бг под титлом заменено на Богъ.

20. члкъ под титлом заменено на человекъ.

(Следует напомнить читателю, что в старо–славянском буква "ь" в середине слова читается как редуцированное закрытое "е"; буква "ъ" читается как редуцированное закрытое "о", а сочетания "шя", "штя" и ряд других читается твердо (как "ша", "шта").

В части этих случаев правка не делалась.

Кроме того, вертикальная черта заменена на косую.

Разрядка шрифта заменена на жирный.

Но первый шаг, собственно, не более чем рекогносцировка, и данные, обнаруженные в ходе ее, лишь предварительно и в самом общем виде характеризуют человека. Испытание продолжается, но пока с каждым шагом оно становится сложнее и более многопланово. И здесь далеко не все зависело от Константина: многое определялось и поведением кагана, его исходными намерениями и целями. Он оказался достойным партнером, чутким к ситуации и к самому Константину. Партия встречи, знакомства друг с другом, нахождения основания для беседы, определение духа согласия–сотрудничества, который должен контролировать ход самой беседы, была сыграна обеими сторонами с удивительным тактом, и она оставляет у читателя самые благоприятные впечатления.

Что же произошло после того, как Константин Философ столь просто и вместе с тем столь оригинально представился кагану? Теперь очередь была за каганом, и первая фраза после вступительного вопроса была своего рода пробным шаром, выбранным очень удачно, поскольку эта фраза сразу же, кратчайшим образом вводила в самую суть дела, но при условии адекватного ей ответа или просто продолжения Константина. Итак, «Каганъ же чашу въземъ и рече: пію въ имя единого бога, сотворшаго въсю тварь». Единый бог — так определил каган то общее, что не могло не связывать его, исповедующего иудаизм, и христианина Константина, который, поддерживая тост и как бы подтверждая со своей стороны наличие именно этой общей основы, конкретизирует ее через спецификацию. «Философъ же чашу въземъ рече: пію въ (имя) единого бога и словеси его, имже небеса утвръдишася, и животворящаго духа, имже вся сила ихъ состоитъ». Реакция кагана — подтверждение общей части как главного при указании различий, которые, как можно думать, не подрывают согласия в целом: «въси равно глаголемъ, о семъ токмо различие дръжимъ. Вы бо троицу славите, а мы бога единого, улучьше книгы». Суть следующего «подхвата» темы Константином не только в том, что фиксируются различия и подчеркивается их неантогонистичность, их, так сказать, количественный характер, но предлагается вариант объяснения, почему различия не разрушают согласия в общем: «слово и духъ книгы проповедаютъ», — продолжает Константин, как бы давая понять, что есть книги и книги, ваши книги и наши книги и переходит к осторожному и тонкому обоснованию преимуществ христианского варианта. — «Аще кто тебе честь творитъ, твоего же ли словеси и духа не въ честь творитъ, другыи же пакы въсе трое въ честь имеетъ, который отъ обою есть честивее»? Ответ очевиден, и он снова подтверждает согласие и на этом новом витке развертывающейся логической конструкции — «иже въсе трое въ честь имеетъ». Философ, как бы избегая форсирования темы преимуществ христианской точки зрения, берет передышку и не выходит в своих примерах и ссылках за пределы ветхозаветных персонажей: пока это вполне возможно. «Тем же и мы болшее творимъ, вещьми сказающе, и пророкъ слушающе», — говорит Константин. — «Icaïa бо рече: слушаи мене, Іакове Ізраилю, его же азъ зову: азъ есмь пръвыи, азъ есмь въ векы, азъ есмь и ныне, господь посла mя и духъ его» [Исайя 48, 12, 16].

В этом месте в диспут вступают иудеи, видимо, не вполне доверяя способностям кагана защищать позиции иудаизма и атаковать основные положения христианства. Эта часть диспута менее интересна, но сама тема его, заданная вопросом иудеев относительно того, как может женщина вместить в свою утробу Бога, весьма характерна для иудейско–христианских диспутов и для определения позиции сторон, ведущих диспут. В данном случае серией быстрых вопросов, на которые, строго говоря, трудно ответить иначе, чем нужно Константину для доказательства догмата о воплощении Бога в человеческом теле, он загоняет иудейских мудрецов в трудное положение, используя, в частности, и авторитет еврейского переводчика Ветхого завета на греческий язык Аквилы (II в. н. э.), чей перевод почитался весьма высоко у евреев, отдававших ему первенство перед переводом «70 толковников» (речь идет о трактовке Исход 34, 9) [ср.: Grivec F. Akvilov fragment v ŽK. — «Bogoslovni vesnik» XV, 1935].

Когда после наступившего перерыва, на другой день, Константин Философ встретился снова с каганом, тон беседы был задан именно Константином, сказавшим о себе и своем одиночестве, о Боге, в чьей руке всё, включая и сердца спорящих, о взаимном обмене знаниями для того, как можно догадываться, чтобы сообща приблизиться к познанию Бога и потому что один человек нуждается в целом, к которому он принадлежит: «азъ убо есмь чловекъ единъ въ васъ, безъ рода и другъ, — начал Константин, — о бозе же ся сътязаемъ въси, емуже суть въ руку вся и сръдця нашя. Отъ васъ же, иже суть силніи въ словесехъ, беседующимъ намъ, еже разумеютъ, да глаголють, яко тако есть, а ихже не разумеють, да въпрашаютъ, и скажемъ имъ». Это вступление как бы расположило иудейских мудрецов к мирной беседе, где дух разъединения отступил перед общим стремлением к истине, видимо, однако, по–разному. Иудеи в духе согласия заявили, что их книги тоже говорят о слове и о духе, а так как они говорят и о Боге, то оказывается, что все три элемента, составляющие Троицу, им известны, хотя их соотношение иное, чем в христианстве. Объединяет иудеев и христиан и соблюдение закона, данного Богом людям, хотя законы эти разные — тот, что дан Моисеем, и тот, что соблюдают христиане. Какой из них был дан первым, — вот что интересовало сейчас иудеев. Диспут принял довольно затяжной характер. Философ показывает, что Моисеев закон не первый и что ситуация существенно сложнее, что и закон, и завет, и заповедь — все разные формы некиих установлений и соглашений Бога с людьми, что сами евреи не раз пренебрегали законом и разве не о них было некогда сказано — «слыши земле, се азъ навожу на люди сия зло, плодъ отвращеніа ихъ, зане словесъ (пророкъ) моихъ не послушашя, и не въняша, и законъ мои, (иже пророци проповедашя), отринуша», что, наконец, и сам закон изменяется (престаетъ), о чем свидетельствовали не раз пророки. Иудеи готовы согласиться с Константином, но только в принципе, более того всякий еврей «се весть въ истинну, яко будетъ тако, но не уже время пришло есть о помазанемъ» (о Св. Троице см. указ. соч. В. Н. Лосского, 36 сл., 208 сл., 226 сл.).

Это согласие в принципе в том, что прореченное сбывается, объединяет и ту и другую сторону, но разъединяет их то, что они по–разному определяют время явления помазанника, пророчество о котором, несомненно, главное. Обсуждение этого вопроса предрешает перебор целого ряда других тем, разъединяющих обе стороны разностью их трактовки (обрезание, отношение к идолам, алиментарное табу и т. п.). Наиболее интересный фрагмент этой части связан с вопросом иудеев о том, как можно, поклоняясь идолам, думать, что этим воздается честь Богу. Этот вопрос для Константина, при жизни которого, совсем недавно, была одержана победа над иконоборцами, был актуален, и ответ уже был сформулирован заранее. Здесь Константин был во всей своей силе, и ответ его иудейским мудрецам, предполагающим неизжитое язычество в христианстве, заслуживает приведения его полностью:

первое ся научите разделяти имена, что есть икона, и что есть идолъ, и тако смотряще, не поступайте на христьяны. Десять бо именъ въ вашемъ языце (о семъ образе лежить. Вопрошю же вы азъ: образъ ли скинья, юже виде въ горе Моисии и изнесе, или образъ образа художьствомъ сдела, прикладомъ образъ, клины и усмы и серестеми и херовимъ изрядны? Понеже то тако сотвори, наречем ли вы того ради древу и усмомъ и серьстемъ честь творити и кланятися, а не Богу, давшему в то время такыи образ? Тако же и о Соломони цръкви, понеже иконы херувимьскы и ангелскы, и инехъ многы образы имаше. Такоже убо и мы христьяне угожьшихъ Богу творяще образы, чести деемъ, отделяюще доброе отъ демоньскыхъ образъ, хулять бо книгы жрущая сыны своя и дщери, и гневъ Божии проповедаютъ, такоже другыя хвалятъ жрущая сыны своя и дъщери.

Составитель ЖК, перед тем как подвести итог диспуту в тот день, замечает: «Отъ многа же мы се украчьше въ мале поможихомъ селико, памяти ради, а иже хощете совръшеныхъ беседъ сихъ святыхъ искати, въ книгахъ его обрящете я, еже преложи учитель нашъ и архиепископъ Мефодіи, брать Константина философа, раздели е на осмь словесъ, и ту узрите словесную силу отъ Божіа благодати, яко и пламонь палящь на противныя» [попытка определения состава этих 8 слов была предпринята Георгиев 1957 (записи четырех диспутов с Аннием, евреями, арабами и латинским духовенством в Венеции, три сочинения, касающиеся темы обретения мощей св. Климента, перевод еврейской грамматики; ср., однако, возражения — Vavrinek 1963, 67–68); в приведенном выше фрагменте ЖК впервые появляется имя Мефодия, вскоре упомянутое еще раз в эпизоде поиска воды в безводной пустыне]. А сам итог диспута составитель ЖК оценивает как положительный. Таким он показался и хазарскому кагану и его вельможам, благодарившим Константина («богомъ еси семо посланъ на созданіе наше, и вся книги умееши отъ него, въсе еси по чину глаголалъ, досыти наслаждь вся ны медвеныа сладости словесы святыхъ книгъ»), но все–таки этой «медвяной сладости» было недостаточно: почувствовав вкус ее, эти «некнижные» люди взалкали большего и обратились к Константину с просьбой: «Но мы есмы некнижнаа чядь, сему же веру имемъ, яко се тако есть отъ Бога. Паче же аще хощеши покоити душа наша, всяко исправление притъчями скажи намъ по чину, егоже у тебе вопрашаемъ».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1."

Книги похожие на "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Топоров - Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1."

Отзывы читателей о книге "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1.", комментарии и мнения людей о произведении.