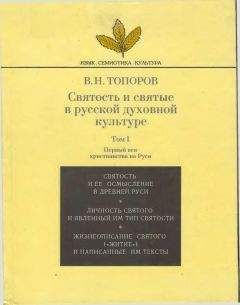

Владимир Топоров - Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1.

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1."

Описание и краткое содержание "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1." читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена исследованию святости в русской духовной культуре — ее происхождению, выяснению исходного значения слова, обозначающего святость (*svet-), и роли мифопоэтического субстрата, на котором формировалось понятие святости, и прежде всего тому, как после принятия христианства на Руси понималась святость в наиболее диагностически важном персонифицированном ее воплощении — в ее носителях, святых. Как правило, каждая часть книги строится вокруг трех основных тем — а) личность святого, б) тип святости, явленный святым, в) «основной» текст, связанный со святым — его «Житие» или собственное сочинение. Особое внимание уделяется историческому контексту и духовной ситуации эпохи, проблеме творческого усвоения наследия ветхозаветной традиции, греческого умозрения, гностицизма, не говоря уж, конечно, о Новом Завете и святоотеческом наследии. В этом кругу естественно возникают еврейская, греческая, иранская темы. Без них трудно понять специфику явления святости в русской духовной традиции.

Издание осуществлено при финансовой поддержке международного фонда «Культурная инициатива».

Для удобства чтения/понимания неподготовленными читателями и правильного отображения текста на большинстве электронных устройств чтения при верстке электронной версии книги выполнены следующие замены:

1. Буква "ук" заменена на букву "у".

2. Буква "есть" заменена на букву "е".

3. Буква "от" заменена на сочетание "от".

4. Буква "омега" заменена на букву "о".

5. буква "зело" заменена на букву "з".

6. Буква i оставлена, как есть.

7. Буква "ять" заменена на букву "е".

8. Буква "(и)я" заменена на букву "я".

9. Буква "юс малый" заменена на букву "я".

10. Буква "юс большой" заменена на букву "у".

11. Буква "юс большой йотированыый" заменен на букву "ю".

12. Буква "(и)е" заменена на букву "е".

13. Буква "пси" заменена на сочетание "пс".

14. Буква "фита" заменена на букву "ф".

15. Буква "ижица" заменена на букву "и", либо "в" по контексту.

16. При сомнении в правильности использования букв "ер" и "ерь" применено написание в согласии с церковно–славянским словарем.

17. В некоторых случаях для ясности при чтении буква "ерь" заменялась на букву "е" (например: "хрьстъ" заменено на "хрестъ", "крьстъ" на "крестъ", "чьсть" — на "честь").

18. Сербская буква ђ (6-я алфавита) заменена на "ч".

19. бг под титлом заменено на Богъ.

20. члкъ под титлом заменено на человекъ.

(Следует напомнить читателю, что в старо–славянском буква "ь" в середине слова читается как редуцированное закрытое "е"; буква "ъ" читается как редуцированное закрытое "о", а сочетания "шя", "штя" и ряд других читается твердо (как "ша", "шта").

В части этих случаев правка не делалась.

Кроме того, вертикальная черта заменена на косую.

Разрядка шрифта заменена на жирный.

Последняя молитва Кирилла, произнесенная со слезами, значительна и индивидуальна: это молитва христианского философа, усвоившего весь опыт эллинской мудрости, учителя и пастыря, тревожащегося за судьбу безвременно оставляемого им стада (призыв погубить триязычную ересь, конечно, мог принадлежать и самому Кириллу, хотя он несколько нарушает стиль молитвы, но не менее вероятно, что перед нами «редакционная» правка составителя ЖК или даже позднейшее добавление):

Господи боже мои, иже еси ангельскыа вся чины и бесплотныа составль силы и небо распенъ, и землю основалъ, и вся сущая отъ небытіа въ бытіе приведъ, иже еси въсегда везде послушалъ творящихъ волю твою, боящихся тебе и хранящихъ заповеди твоя, послушаи моеа молитвы и верное твое стадо сохрани, емуже мя бе прибожныа и поганьскыа злобы, и отъ всякаго многоречиваго и хулнаго еретическаго языка, глаголющаго на тя хулу, погуби триязычную ересь, и възрасти цръковь свою множьствомъ, и вся въ единодушіе съвъкупль, сотвори изрядны люди, единомысляща о истиннеи вере твоеи и правемъ исповедании, въдохни же въ сръдца ихъ слово твоего ученiа, твои бо есть даръ. Аще ны еси пріялъ недостоиныя на проповеданіе ему евангеліа Христа твоего, острящаася на добраа дела и творящаа угоднаа тебе, еже мне бе далъ, яко твое и тебе предаю я. Устрои я сильною твоею десницею, покрываи я кровомъ крилу твоею, да вси хвалять и славять имя твое, Отца и Сына и Святаго Духа въ векы, аминь [кровь крилу в сочетании с покрываи образует эффектную поэтическую figura etymologica; сам же образ крова крыл восходит к Псалт. 60, 5; «к вся сущая отъ небытіа въ бытіе приведъ» ср. в «Legenda Bulgarica»: «…Кирилл, сильный во внешней философии, но еще более сильный во внутренней и постигший дела природы, но еще более Того Единого Сущего, от которого все из небытия получило бытие» (…Κύριλλος, о πολύς μέν την εξω φιλοσοφίαν πλείων δε εσω και τής οντων φΰσεως έπιγνώμων, μάλλον δε τού ενός οντος, παρ' ού τα πάντα εκ μή φαινομένων τό είναι ελαβον)].

Когда Константин–Кирилл умер, ему было всего сорок два года. Тем, кто знает, как много было сделано им за это время, трудно представить, что, умирая, он был человеком средних лет и что, если бы ему был отпущен полный срок жизни, он мог бы сделать по меньшей мере вдвое больше (правда, нужно помнить, что из шести седьмиц его жизни пять, с семи лет, когда ему явилась дева Премудрость, было провиденциально даровано ему для творчества). Старший брат Мефодий пережил младшего на шестнадцать лет. От какой болезни умер Константин–Кирилл, неизвестно; известно, что она была мучительна. Но какой бы эта болезнь ни была, кажется, что кратковременность его жизни была предрешена с самого начала, и вся жизнь строилась как бы в предчувствии, пусть смутном, преждевременного конца. Уже посылая Константина в Моравию, цесарь сказал ему: «философе, вемь тя трудна суща, но достоитъ тебе тамо ити. Cia бо речи не можетъ инъ никтоже исправити, якоже ты». И Константин ответил: «и труденъ сы теломъ и боленъ, радъ иду тамо…» Философу шли тридцатые годы. Он свои последние годы, видимо, жил с сознанием того, что жизненные силы истощаются и близки к исчерпанию, что смерть — избавление от тех тягот, которые стали неразрывно связаны с жизнью. Потому и встретил он смерть с радостью и возвеселился духом. Жалел ли он о чем, уходя из жизни, и был ли он удовлетворен своим жизненным путем и всем тем, что ему довелось на нем сделать, тоже сказать трудно. «Объективно» им было сделано очень многое, очень важное и, пожалуй, действительно сделано так, как в то время мог сделать только он. О том, как воспринимал и оценивал сделанное им он сам, так сказать, «субъективно», — судить бессмысленно, но, если доверять ЖК вполне и внимательно прислушиваться к каждому нюансу рассказа и даже в ограниченной и контролируемой степени додумывая некоторые указания до некоей глубины (если не до конца), то трудно избежать впечатления, которое — весьма условно — можно было бы сформулировать так: первое — Константин был человеком, для которого при всей его эмоциональности, глубине чувств, душевных переживаний, при необыкновенной широте интересов и открытости новому «личное» и «общее» (дело) были разъединены в том смысле, что нравилось ему это «общее», или не нравилось, был ли он в нем заинтересован или нет, он все равно с той же добросовестностью выполнял бы это «общее» дело, и успехи или неудачи в этом делании едва ли что–либо изменили в его личности: никаких следов честолюбия, тщеславия, самодовольства или просто удовлетворенности своей деятельностью или расстройства, огорчения от хотя бы относительных неудач (а были, видимо, и они) в ЖК не обнаружить; дело, порученное ему в той области, где он подвизался, он выполнил бы независимо от того, как соотносится с ним, этим делом, его «личное»; и второе — есть, видимо, основания полагать, что, сколь ответственно ни относился он к делу, сколь надежным исполнителем его он ни был, и сколь большое значение он ни придавал этому делу, для него было и нечто высшее, даже чем само это дело — таким высшим было его «приближение» к Богу, жизнь с Богом и в Боге, и именно на этом пути к Богу «личное» обнаруживало себя с наибольшей полнотой и силой. Возможно, Константин в конце своей жизни мог бы сказать себе приблизительно следующее: «Я честно выполнял все, что мне поручалось и что я считал безусловно нужным и полезным, но подлинно, на всей мыслимой глубине, моим делом было другое, главное, и я сделал бы его лучше, если бы мне не мешало то, чем я занимался большую часть жизни, потому что замысел Бога относительно меня был все–таки иным, но что же делать? — Feciу quod potui…». Но горечь от сознания этого была пресуществлена в сладость, когда он, встречая смерть, понял, что «отселе азъ есмь слуга… токмо Богу въседръжителю и бехъ и есмь въ векы», что смерть приходит навстречу ему, чтобы восстановить линию его подлинного предназначения, свободного от уступок злобе дня сего, ото всего того, что отвлекает от единственно и абсолютно важного.

У людей такого масштаба, как Константин Философ, «внешнее» и «внутреннее», обстоятельства, условия, «иное», с одной стороны, и «личное», с другой, причинное и следственное обычно находятся в некоем тонком соответствии, той гармонической сплошности, в которой трудно определить, кому или чему принадлежит инициатива: среда и человек выступают почти как некое гармонизированное двуединство, не знающее «случайного», потому что и то и другое работают навстречу друг другу, и судьба человека соответствует человеку и именно такому человеку, так как не всякий человек достоин судьбы и находится в пространстве, где она обнаруживает себя. У Константина Философа была своя судьба, и она, что бы он по этому поводу ни думал, выбирала его ровно настолько, насколько и он выбирал ее. Этот двусторонний встречный выбор совершался таинственно в пространстве с какой–то особой геометрией, и поэтому предполагаемое «субъективное» восприятие и переживание в этом случае, по–видимому, едва ли что–нибудь значит, как и само различение «субъективного» и «объективного». Если что–нибудь и известно об упомянутом пространстве с особой геометрией, то прежде всего то, что противопоставленность и взаимоисключаемость «субъективного» и «объективного» в нем преодолена, «снята».

Поэтому в заключение, подводя некоторые «общие» итоги на уровне, где эмпирическое входит в тесное соседство со сверх–эмпирическим, а «реальное» с провиденциальным, уместно отбросить обременяющие суть дела и затемняющие общее и глубинное мелочи и остановиться на том, что столь же реально и естественно, сколь и отмечено печатью сверхреального и сверхъестественного. В самом деле, Константин Философ родился в Солуни, крайнем греческом анклаве, вдвинутом в славянскую этноязыковую стихию и не мог не наблюдать, даже невольно, за теми, для которых он станет первоучителем. Связь семьи Константина со славянами была тесной. ЖМ рассказывает о старшем брате Константина, что он «бе же рода не худа отъ обоюду, нъ вельми добра и честьна, знаема пер'вее Богомъ и царемъ и вьсею Селуньскою страною […] царь, уведевъ быстрость его, княжение ему дасть дьржати Словеньско… яко прозьря, како и хотяше учителя Словенемъ посълати и пьрваго архиепископа, дабы проучилъся вьсемъ обычаемъ Словеньскыимъ и обыклъ я помалу» (судя по всему, «княжение» в этом месте обозначает архонтию, и, значит, Мефодий был поставлен архонтом в области, заселенной славянами; именно в IX веке широко использовалась практика поставления во главе славянских архонтий греческих чиновников; о таких территориях см. Wasilewski 1972, 173–177). Рождение Константина в Солуни было знаком его «пространственной» (локально–географической) отмеченности. Знаком «временной» отмеченности было то, что деятельность Константина приходилась на середину IX века — время становления первых славянских государств, сохраняющих свою самоидентификацию, несмотря на все исторические злоключения, вот уже более тысячи лет, и время начала последовательного и полного (а не экспериментального и выборочного) крещения славян. Вместе с тем это было время патриарха Фотия, когда был сделан решительный шаг к расколу Вселенской церкви, спустя два века доведенный до своего логического конца, время, начиная с которого «фотианское» богословие стали навязывать православию как его единственную возможность. Отмечено и то, что две трети славянского мира стало впоследствии жертвой и этого раскола и религиозного раскола, разъединившего славянские народы.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1."

Книги похожие на "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Топоров - Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1."

Отзывы читателей о книге "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1.", комментарии и мнения людей о произведении.