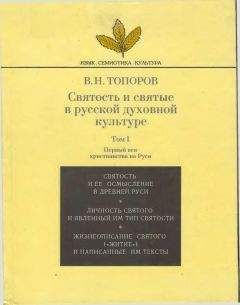

Владимир Топоров - Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1.

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1."

Описание и краткое содержание "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1." читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена исследованию святости в русской духовной культуре — ее происхождению, выяснению исходного значения слова, обозначающего святость (*svet-), и роли мифопоэтического субстрата, на котором формировалось понятие святости, и прежде всего тому, как после принятия христианства на Руси понималась святость в наиболее диагностически важном персонифицированном ее воплощении — в ее носителях, святых. Как правило, каждая часть книги строится вокруг трех основных тем — а) личность святого, б) тип святости, явленный святым, в) «основной» текст, связанный со святым — его «Житие» или собственное сочинение. Особое внимание уделяется историческому контексту и духовной ситуации эпохи, проблеме творческого усвоения наследия ветхозаветной традиции, греческого умозрения, гностицизма, не говоря уж, конечно, о Новом Завете и святоотеческом наследии. В этом кругу естественно возникают еврейская, греческая, иранская темы. Без них трудно понять специфику явления святости в русской духовной традиции.

Издание осуществлено при финансовой поддержке международного фонда «Культурная инициатива».

Для удобства чтения/понимания неподготовленными читателями и правильного отображения текста на большинстве электронных устройств чтения при верстке электронной версии книги выполнены следующие замены:

1. Буква "ук" заменена на букву "у".

2. Буква "есть" заменена на букву "е".

3. Буква "от" заменена на сочетание "от".

4. Буква "омега" заменена на букву "о".

5. буква "зело" заменена на букву "з".

6. Буква i оставлена, как есть.

7. Буква "ять" заменена на букву "е".

8. Буква "(и)я" заменена на букву "я".

9. Буква "юс малый" заменена на букву "я".

10. Буква "юс большой" заменена на букву "у".

11. Буква "юс большой йотированыый" заменен на букву "ю".

12. Буква "(и)е" заменена на букву "е".

13. Буква "пси" заменена на сочетание "пс".

14. Буква "фита" заменена на букву "ф".

15. Буква "ижица" заменена на букву "и", либо "в" по контексту.

16. При сомнении в правильности использования букв "ер" и "ерь" применено написание в согласии с церковно–славянским словарем.

17. В некоторых случаях для ясности при чтении буква "ерь" заменялась на букву "е" (например: "хрьстъ" заменено на "хрестъ", "крьстъ" на "крестъ", "чьсть" — на "честь").

18. Сербская буква ђ (6-я алфавита) заменена на "ч".

19. бг под титлом заменено на Богъ.

20. члкъ под титлом заменено на человекъ.

(Следует напомнить читателю, что в старо–славянском буква "ь" в середине слова читается как редуцированное закрытое "е"; буква "ъ" читается как редуцированное закрытое "о", а сочетания "шя", "штя" и ряд других читается твердо (как "ша", "шта").

В части этих случаев правка не делалась.

Кроме того, вертикальная черта заменена на косую.

Разрядка шрифта заменена на жирный.

Эта поездка 24–летнего Философа была нелегкой, ответственной и даже опасной. Хотя формально «агаряне–сарацины» задавали вопросы, но, похоже, они были более рассчитаны на посрамление Константина и «троичного» догмата, нежели на ответ, разъясняющий учение о Святой Троице. Поэтому Константину нужно было предельно сосредоточиться и держаться начеку. И действительно, уже по приезде Константина к арабам (в этой поездке его сопровождал видный византийский дипломат, известный и по другим источникам, асикрет Георгий), он сразу же был подвергнут первому испытанию. Константин увидел, что двери домов тамошних христиан были расписаны изображениями кривляющихся демонов. Пытаясь поставить его в тупик, арабы спросили его, что эти изображения обозначают. Ответ был краток и прост: вызов был принят, и, более того, ответ обозначил «контр–позицию»: «демоносны образы вижу, и непщую, яко христіане ту живутъ вънутрь. Они же не могуть жити с ними, бежатъ отъ нихъ вонъ. А идеже сего знаменіа несть вънеуду, то с теми суть вънутрь». Но это было только начало. Главное началось позже. Оппоненты Константина были умными и образованными людьми, искушенными в геометрии, астрономии и других науках. Кроме того они были достаточно проницательны и хорошо видели отличия своей веры, которой держатся все арабы, ни в чем ее не нарушая, от веры христиан. Слабость христиан они видели в том, что можно было бы назвать волюнтаризмом, разным — по прихоти — толкованием закона Христа, эгоистическим (что выгодно, то и хорошо) принципом выбора. Об этом агарянские вероучители и сказали Константину с полной откровенностью: «А вы Христовъ законъ дръжаще, вашего пророка, овъ сице, а овъ инако, якоже годе есть комуждо васъ, тако дръжите и творите». В широком плане и на эмпирическом уровне агаряне были, видимо, правы, но измерения вглубь и наличия сверх–эмпирического уровня они не учли, и Константин, снова обратившись к поэтическому образу, к метафоре–сравнению, начал выстраивать свой теологумен — «Богъ нашъ яко глубина [более распространенный вариант — пучина. — В. Т.] есть морскаа [это сравнение известно по проповедям Григория Назианзина, о чем см. Vavrinek 1962, 110]. Пророкъ же глаголетъ о немъ: родъ его кто исповесть? въземлеть бо ся отъ земля животъ его [ср. Исайа 53, 8]. Сегоже ради искаша мнози въ глубину ту съходятъ, и силніи умомъ, ПОМОЩіЮ его богатство разумное пріемлюще преплавають и възвращаются, а слабіи, яко въ съгнилехъ кораблехъ покушаються преплыти, ови истанають, а друзи с трудомъ едва отдыхаютъ, немощною леностію влающеся. Ваше же есть оуско [ср. выше о мотиве узости–тесноты: στενός, στενός. — В. Т.] и удобно, еже можетъ прескочити въсякъ малъ и великъ. Несть бо кроме людскаго обычае, но еже вси могуть деяти. А ничтоже вамъ заповедалъ. Егда бо несть вамъ въстягнулъ гнева и похоти, но попустилъ, то въ какову вы имать въринути пропасть, съмысленыи да разумееть. Христосъ же не тако, но отнизу тяжкое горе́ възводить, верою и детелію Божіею учитъ чловека. Творець бо есть всемъ, между аггелы и скоты чловека сотворилъ есть, словесемъ и съмысломъ отлучивъ и отъ скота, a гневомъ и похотію (отъ аггелъ, и еиже ся кто чясти приближаетъ, паче тою ся причащаетъ вышшихъ или нижнихъ» [конец фрагмента, как не трудно заметить, возвращает к излюбленным Константином мыслям и образам, отраженным в «Прогласе», см. выше, и намеченным у его духовного руководителя Григория Назианзина]. Если учесть, что агаряне не столько излагают основы своей веры (это не входило в их задачи), сколько кратко, в одной фразе, представляют, что сделал для них «божіи пророкъ Махметъ», принесший им благую весть от Бога и обративший их в новую веру, и что делают они сами, держась за закон и никогда не преступая его, и если не вдаваться в сравнение двух этих вер по существу, но ограничиться исключительно этим фрагментом ЖК, то нужно признать, что Константин с большим искусством и удивительной краткостью излагает глубину замысла, положенного в основу христианства как религии, учитывающей и антропологический аспект веры, свободу человеческого выбора и не отделимую от него ответственность.

За этой мастерски, несколькими мазками набросанной самой общей и, так сказать, «сверхдогматической» картиной, изображающей суть христианского вероучения, следует фрагмент, посвященный обсуждению «троичного» догмата, о чем отчасти уже говорилось выше. Здесь уместно отметить одно важное свойство Константина–полемиста, проявляющееся и в других эпизодах ЖК и отражающее важную особенность его характера, — тактичность. В спорах–диспутах он не набрасывался на оппонента, не стремился разбить его в пух и прах, но стремился к тому, чтобы адекватно, т. е. точно, в соответствии с внутренней сутью обсуждаемого явления, изъяснить предмет беседы и к тому, чтобы изъясняемое было понято оппонентом и по возможности усвоено. В этом он видел подлинную победу, которая во благо и побежденным, как бы присоединяющимся к победителям. Никакой «огнепальности» в Константине не было, гнева он был чужд, все личное в спорах стремился устранить, и согласие, основанное на взаимопонимании и понимании сути обсуждаемого, было Для него, конечно, дороже, чем удовлетворение от победы, унижающей другую сторону и оставляющей ее при прежних заблуждениях. Похоже, что как человек деликатный, возможно, стеснительно переживающий свое торжество в диспутах, он делал многое, чтобы не обидеть оппонента и облегчить ему путь к истине. Подчеркивание общего в христианстве и других религиях, когда это общее действительно присутствовало, при сохранении всей принципиальности в своем богословствовании, не допускающей уступок в главном и потакания ради беспринципного соглашения, тоже составляет важную особенность Константина. Сочетание принципиальности и тактичности наглядно выступает при обсуждении вопроса о Святой Троице. Когда агаряне позволили себе приблизиться к грани, за которой начинается кощунство, Константин произнес две фразы, в которых содержались — предупреждение о нежелании допускать возможное кощунство, кратчайшее изложение сути троичности и указание общего для христианства и мусульманства как пункта согласия: «не глаголите тако хулы безъ чину. Мы убо добре есми навыкли отъ отець, и отъ пророкъ, и отъ учитель славити троицу, Отецъ бо и Слово и Духъ, три ипостаси въ единомъ сущьстве. Слово же то въплотися въ деве, и родися нашего ради спасеніа, якоже и Махметъ, вашъ пророкъ, сведетельствуетъ, написавъ сице: послахомъ духъ нашь к деве, и извольше да родить».

Та же тактичность, как бы введенная в самый принцип стиля полемики и формализованная, проявляется в конструировании такой ситуации, в которой оппонент сам начинает приближаться к открытию истины. Основой такой конструкции является, так сказать, «родовспомогательный» (в духе сократовской «майевтики») вопрос. Но само конструирование такого вопроса — дело очень не легкое, требующее как глубокого понимания сути обсуждаемого вопроса, так и психологии оппонента. Сам вопрос — та конструкция–мост, что соединяет эту суть с той психологической установкой и облегчает встречу их. Дальнейшая полемика с агарянами свидетельствует роль таких «наводящих» на ответ на свой же вопрос «родовспомогательных» вопросов. Агаряне упрекают христиан в том, что они не делают того, что велит сам Христос: вместо молитвы за врагов и делания добра ненавидящим и гонящим нас — острение оружия на них («но противна оружіа острите на творящаа вамъ таковаа»). Философ на это ответил: «двема заповедма сущема въ законе, кто законъ съвръшаа является, иже ли едину сохранить, или иже обе?» Они ответили: «мко иже обе». Философ продолжил: «Богъ есть реклъ: молите за обидящая. Тъ есть пакы реклъ: больша сеа любви не можетъ никтоже явити на семъ житiи, но да положить свою душу за другы. Другъ же ради мы и се деемъ, да не съ телеснымъ пленениемъ и душа их пленена будеть». Похоже, что после этого объяснения, выросшего из вопроса, агаряне приблизились к пониманию того, что ранее было вне их понимания. Но по инерции они продолжают задавать вопросы, на которые теперь, в свете только что полученного урока, подумав, они могли бы ответить и сами. Почему Христос дань давал за себя и за других (на самом деле Иисус не давал дани, но признавал необходимость ее давать, ср. Матф. 22, 17–21; Марк 12, 14–17), а вы, христиане, конкретно — византийцы середины IX века, не даете ее великому и сильному измаильскому народу за своих родных и друзей, — интересует агарян (характерен сам уход агарян от религиозной проблематики к злобе дня, вопросу о данях, принадлежщему уже сферам экономики и внешней политики). И опять в ответ агарянам — вопрос Константина: «аще кто въ следъ учителя ходя, хощеть въ тои же следъ ходити, во ньже и онъ, другыи же сретъ и съвратить и, другь ли ему есть, или врагь?» Они ответили: «врагъ». Философ задает последний «промежуточный» вопрос: «егда Христосъ дань даялъ, кое владычество бе: исмаилітьско ли, или римьско»? Они ответили: «римьско». И как завершение–итог, понятный и очевидный для всех и как бы почти найденный самими оппонентами, слова Константина: «темже недостоитъ насъ зазирати, понеже Римляномъ даемъ въси дань».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1."

Книги похожие на "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Топоров - Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1."

Отзывы читателей о книге "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1.", комментарии и мнения людей о произведении.