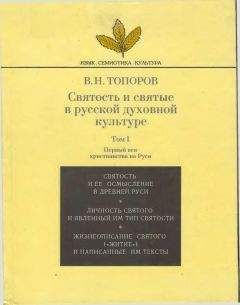

Владимир Топоров - Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1.

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1."

Описание и краткое содержание "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1." читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена исследованию святости в русской духовной культуре — ее происхождению, выяснению исходного значения слова, обозначающего святость (*svet-), и роли мифопоэтического субстрата, на котором формировалось понятие святости, и прежде всего тому, как после принятия христианства на Руси понималась святость в наиболее диагностически важном персонифицированном ее воплощении — в ее носителях, святых. Как правило, каждая часть книги строится вокруг трех основных тем — а) личность святого, б) тип святости, явленный святым, в) «основной» текст, связанный со святым — его «Житие» или собственное сочинение. Особое внимание уделяется историческому контексту и духовной ситуации эпохи, проблеме творческого усвоения наследия ветхозаветной традиции, греческого умозрения, гностицизма, не говоря уж, конечно, о Новом Завете и святоотеческом наследии. В этом кругу естественно возникают еврейская, греческая, иранская темы. Без них трудно понять специфику явления святости в русской духовной традиции.

Издание осуществлено при финансовой поддержке международного фонда «Культурная инициатива».

Для удобства чтения/понимания неподготовленными читателями и правильного отображения текста на большинстве электронных устройств чтения при верстке электронной версии книги выполнены следующие замены:

1. Буква "ук" заменена на букву "у".

2. Буква "есть" заменена на букву "е".

3. Буква "от" заменена на сочетание "от".

4. Буква "омега" заменена на букву "о".

5. буква "зело" заменена на букву "з".

6. Буква i оставлена, как есть.

7. Буква "ять" заменена на букву "е".

8. Буква "(и)я" заменена на букву "я".

9. Буква "юс малый" заменена на букву "я".

10. Буква "юс большой" заменена на букву "у".

11. Буква "юс большой йотированыый" заменен на букву "ю".

12. Буква "(и)е" заменена на букву "е".

13. Буква "пси" заменена на сочетание "пс".

14. Буква "фита" заменена на букву "ф".

15. Буква "ижица" заменена на букву "и", либо "в" по контексту.

16. При сомнении в правильности использования букв "ер" и "ерь" применено написание в согласии с церковно–славянским словарем.

17. В некоторых случаях для ясности при чтении буква "ерь" заменялась на букву "е" (например: "хрьстъ" заменено на "хрестъ", "крьстъ" на "крестъ", "чьсть" — на "честь").

18. Сербская буква ђ (6-я алфавита) заменена на "ч".

19. бг под титлом заменено на Богъ.

20. члкъ под титлом заменено на человекъ.

(Следует напомнить читателю, что в старо–славянском буква "ь" в середине слова читается как редуцированное закрытое "е"; буква "ъ" читается как редуцированное закрытое "о", а сочетания "шя", "штя" и ряд других читается твердо (как "ша", "шта").

В части этих случаев правка не делалась.

Кроме того, вертикальная черта заменена на косую.

Разрядка шрифта заменена на жирный.

Как бы то ни было, но это первое пребывание Константина в Царьграде поставило перед ним новую проблему — как жить дальше, — косвенно отражавшую предчувствие некоего кризиса.

Похоже, что в это время Константин не особенно охотно вступал в философские беседы и, следовательно, хотя бы отчасти тяготился тем, что, предполагалось, должно было стать его основной профессией: Во всяком случае даже любовь к нему логофета могла стать обременительной или восприниматься как таковая — тем более что логофет, видимо, все чаще и чаще вовлекал его в беседы на философские темы. Константин же «сотвори ему ученіе філософ'ско, въ малехъ словесехъ великъ разумъ сказавъ». Следующая за этой фраза в ЖК намекает на некий «противительный» смысл, на то «идеальное», что не совпадает с реалиями тогдашней жизни, в частности, и с философскими беседами: «въ чистоте же пребывае и вел'ми угаждае Богу, толико паче любьзнеи вьсемъ бывааше, [яко и мноземъ въжелети и хотети присвоитисе къ нему любовiю, и ревновати до конца противу своеи силе еже по Бозе добродетел'ному того пребыванію, зело бо разумъ его съпроста возлюбише въси»]. «Угождение» Богу было внутренней, все более и более насущной потребностью Константина, требовавшей времени и сосредоточенности, но люди, видя эту святость Философа, его жизнь в Боге, влеклись к нему и все больше и больше вовлекали и его в их жизнь, которой он, видимо, начинал бояться: она все прочнее вставала между ним и Богом.

И толчком, нарушившим равновесие и поставившим Константина перед необходимостью немедленного выбора, было предложение, сделанное ему его благодетелем, человеком, искренне и глубоко полюбившим Философа, логофетом (он, как сообщает ЖК, оказывал ему «въсаку честь творе ему говеину, злато много дааше ему, онь же не пріемааше»). У логофета была духовная дочь, которую он крестил. Она была прекрасна, из хорошего рода, богата. «Аще хощеши, — предлагал логофет Константину, — въ подружіе сію ти дамь. о цара же ныня велію честь и кнежіе пріими, и болшую чаи, въскоре бо стратигъ будеши». Вероятно, Константин почувствовал, что жизнь, но вовсе не та, которой он искал, предъявляет свои права на него, и он должен принять какое–то энергичное решение и сделать это сразу. Будучи, видимо, человеком чутким и деликатным, он постарался смягчить отказ, но, как это бывает именно с такими людьми, желание не обидеть своим отказом обернулось некоторым смещением акцентов и опасной близостью к неделикатности («а мне этого вовсе и не надо, у меня есть свое дело», так можно было бы перевести отказ Константина на более откровенный язык сего дня): «даръ убо великъ требующимъ сiе, a мне болшее ученіа ничтоже се, им'же разумъ собравъ предеднее чести и богатьства хощу искати». Похоже, что в этом ответе Константин, оказавшись в сложном положении, спешит высказать свое решение, форсирует ситуацию, которая, не будь этого предложения логофета, вовсе не требовала немедленного выхода из нее, «Прадедняя честь и богатьство», — конечно, та безгрешность праотца Адама, которую собирается искать отныне Константин как часть, причитающуюся и ему как наследнику, если только он вступит на путь преодоления своей греховной природы. Говоря конкретнее, Константин в этом случае несколько витиевато сообщает логофету о своем намерении принять монашеский чин, и логофет правильно понимает, что стоит за этим образным ответом. В таком случае встает вопрос, о каком учении («а мне болшее ученіа ничтоже се») говорит сейчас Константин. Если о том, какому он предавался ранее, до сих пор, о философии и диалектике, геометрии и арифметике и т. п., то Константин мог бы быть заподозрен в чрезмерном сдвигании акцента и даже неискренности: едва ли все эти науки и знания нужны для монаха. Если под учением он понимает богословие и даже, конкретнее, знание того, «елико может человекъ приближитисе Бозе», то, пожалуй, это слишком расширительное толкование учения, до сих пор понимавшегося в ином смысле. Наконец, стоит напомнить, что, выйдя благодаря своему ответу из затруднительного положения, Константин долгие годы не принимал монашества и облекся в святой иноческий образ уже безнадежно больным, за пятьдесят дней до смерти.

Отказ не обидел логофета, и он продолжал благодетельствовать Константину. Придя к цесарю (вар. — царице) и не желая, с одной стороны, препятствовать Константину в его выборе, а с другой, желая все–таки удержать его в Царьграде, он высказывает свое предложение, походя формулируя главную особенность нынешнего внутреннего состояния Константина: «сь філософь юный не любитъ житіа сего, да не отпустимъ его общ'ине, нъ постриг'ше его, отдадимь на попов'ство и службу, да будеть вивлиотикарь у патріарха въ святеи Софіи, еда поне его удрьжимъ». Так и было сделано. Остается только неясным, стал ли Константин «вивлиотикаром» — хартофилаксом (χαρτοφυλαξ), первым секретарем патриарха, ведавшим (во всяком случае в IX веке) делопроизводством канцелярии и патриаршим архивом (см. Dvornik 1933, 49–56), или же «вивлиотикаром» — библиофилаксом (βιβλιοφυλαξ), т. е. просто хранителем книг патриаршей библиотеки (предположение о том, что Константин, тогда еще совсем молодой клирик, занимал именно эту более скромную должность, было высказано в книге: Darrouzes J. Recherches sur le οφφικια de l'église byzantine. Paris 1970, 431–432).

Логофет был не только доброжелательным (во всяком случае по отношению к юному Константину), но и проницательным человеком и верно подметил «нелюбовь житіа сего», более всего определявшую тогдашнее умонастроение Константина, может быть, даже более, чем желание «приближитисе Бозе», потому что впечатления от жизненного опыта были неблагоприятны или тягостны и мешали этому чаемому приближению. Что святые подвижники (и не только они) нередко тоже тяготились жизнью в этом грешном мире, хорошо известно — настолько, что само это бегство из мира сего стало типичным и широко распространенным агиографическим клише, нередко, видимо, использовавшимся даже шире, чем был круг реальных жизненных ситуаций, дающих основание к обращению к клише этого типа. В жизни Константина Философа, как она описывается в ЖК и как можно догадываться об этом по неявным намекам, отражение этого переживания отношений с жизнью в мире сем как непростых, тягостных, мешающих осуществлению некоего значительного замысла выглядит не как дань агиографической моде, отливающаяся в типовой форме клише, но как сугубо конкретная, индивидуальная черта, в таком виде присущая именно Константину и характеризующая именно его душевную ситуацию.

Некоторое несоответствие души и ее ожиданий миру сему и жизни в нем проявлялось уже с детства и выражалось в унынии, печали, слезах, хотя на первых порах эти состояния объяснялись себе и мотивировались самим мальчиком, видимо, иначе. Они привязывались слишком жестко к каким–либо конкретным случаям (ср. эпизод неудачной охоты), трактовавшимся как частности: мальчик в это время едва ли осознавал, что за всеми этими частно–конкретными явлениями, за внешними и «бытовыми» событиями присутствует нечто общее, внутреннее, духовное, что и порождает сознание чуждости души жизни в мире сем (выше было отмечено другое несоответствие — несоразмерность душевных переживаний мальчика и причин, их вызвавших). Тем не менее достаточно рано эти переживания встреч с «житіем сим» стали предметом рефлексий, в ходе которых формировались и общий взгляд и идея выхода из этого «узкого» состояния души. «Таково ли есть житіе се, да въ радости место печаль пребываетъ? — размышлял мальчик и намечал решение, — о сего дьни по инъ ся путь иму, иже есть сего лучьши, а въ млъве житіа сего свои дьніи не иждиву». Жизнь, какою знал ее Константин в своей юности или какой она ему казалась, вызывала в нем, кажется, чувство тревоги или даже пугала его, и когда составитель ЖК во вступлении, в самом общем контексте, говорит о «многомятежной жизни» («избираа ихъ отъ многомлъвнаго житіа сего»), легко возникает иллюзия именно такого восприятия жизни самим Константином.

Свой подвиг святости Константин Философ совершил в этой жизни и в этом мире. От своего служения он не отказывался (хотя формально на подвиг он шел не сам по своей воле, а по повелению цесаря или по его просьбе, но, будучи послан, он проявлял инициативу на месте, если возникала некая непредусмотренная ситуация, ср. случай с обретением мощей св. Климента, и уж во всяком случае инициатива полностью принадлежала ему, когда вставал вопрос о том, как выполнить поставленную перед ним задачу), и когда его призывали к «служению», он не ссылался ни на «многомятежную» жизнь, ни на греховную жизнь. Но в безвременье, когда подвиг не призывал его к служению, Константин не раз искал уединения, тайного и тихого места, и тогда он уходил из «узости–тесности» мира сего и этой жизни в широкое пространство встреч с Богом. Так, недолго прослужив патриаршим «вивлиотикаром», он, на «уское море шедъ, съкрыся отаи въ монастыри» [«Узкое море» — калька с греческого το Στενον, Босфор, ср. στενός "узкий", "тесный", "стесненный"; "бедный", "слабый" и т. п.; στενός "стесненное положение", "нужда", "бедствие", ср. Матф. 7, 13–14: «Входите тесными вратами (διά της στενής πΰλης); потому что широки (πλατεία) врата и пространен путь (εύρΰχωρος ή οδος), ведущие в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата (στενή ή πυλη) и узок путь (τεθλιμμενη ή όδος), ведущие в жизнь, и немногие находят их»]. Там Константина искали шесть месяцев, «и едва обретоша и. И не могоша его оупудити на тоже служеніе, умолиша и учителныи санъ пріяти, учити философіи своя земця и странныа […], и но то ся ять». То, как это описывается в ЖК, иначе чем бегством назвать трудно. Но и позже, в перерыве между двумя очередными миссиями, его влекло к себе одиночество, и он испытывал желание, отряся с себя все суетные заботы мира сего, отдаться на Божию волю: «Не по мнозе же времени, отрекся сего житіа, седе на единомъ месте безъ млъвы, себе самому токмо вънемля, и на утріи день ничтоже не оставляя, но нищимъ раздааше въсе, на Бога печяль възетаа, иже ся всеми на всякъ день печеть». Иногда эта «беззаботность» Константина о самом себе приводила к тому, что нечего было есть. Так случилось однажды в праздничный день. Своему слуге, тужившему из–за отсутствия еды в «святьій день», он сказал, что тот, кто некогда напитал израильтян в пустыне, даст и им пищу. И действительно: когда пришло обеденное время, некий муж принес «бремя всякоя яди и 10 златникъ» (подобное чудо не раз творили и другие святые, в частности, из русских Феодосий Печерский). Что Константина сильно и неоднократно тянуло к уединению, к жизни в монастыре, среди ряда других фактов, свидетельствует и то, что вскоре после только что описанного эпизода Константин отправляется на гору Олимп, недалеко от Бруссы, на малоазийском берегу Мраморного моря, где находился в IX веке один из главных центров византийского монашества (см. Малышевский И. И. Св. Кирилл и Мефодий — первоучители славянские. Киев, 1886, Приложение: Олимп, на котором жили св. Константин и Мефодий; Dvornik 1933, ch. IV. Au mont Olympe; Флоря 1981, 114 и др.), ср.: «Въ Олимбъ же шедъ къ Мефодію брату своему, начать жити и молитву творити беспрестани къ богу, токмо книгами беседуа».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1."

Книги похожие на "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Топоров - Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1."

Отзывы читателей о книге "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1.", комментарии и мнения людей о произведении.