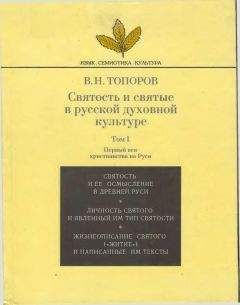

Владимир Топоров - Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1.

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1."

Описание и краткое содержание "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1." читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена исследованию святости в русской духовной культуре — ее происхождению, выяснению исходного значения слова, обозначающего святость (*svet-), и роли мифопоэтического субстрата, на котором формировалось понятие святости, и прежде всего тому, как после принятия христианства на Руси понималась святость в наиболее диагностически важном персонифицированном ее воплощении — в ее носителях, святых. Как правило, каждая часть книги строится вокруг трех основных тем — а) личность святого, б) тип святости, явленный святым, в) «основной» текст, связанный со святым — его «Житие» или собственное сочинение. Особое внимание уделяется историческому контексту и духовной ситуации эпохи, проблеме творческого усвоения наследия ветхозаветной традиции, греческого умозрения, гностицизма, не говоря уж, конечно, о Новом Завете и святоотеческом наследии. В этом кругу естественно возникают еврейская, греческая, иранская темы. Без них трудно понять специфику явления святости в русской духовной традиции.

Издание осуществлено при финансовой поддержке международного фонда «Культурная инициатива».

Для удобства чтения/понимания неподготовленными читателями и правильного отображения текста на большинстве электронных устройств чтения при верстке электронной версии книги выполнены следующие замены:

1. Буква "ук" заменена на букву "у".

2. Буква "есть" заменена на букву "е".

3. Буква "от" заменена на сочетание "от".

4. Буква "омега" заменена на букву "о".

5. буква "зело" заменена на букву "з".

6. Буква i оставлена, как есть.

7. Буква "ять" заменена на букву "е".

8. Буква "(и)я" заменена на букву "я".

9. Буква "юс малый" заменена на букву "я".

10. Буква "юс большой" заменена на букву "у".

11. Буква "юс большой йотированыый" заменен на букву "ю".

12. Буква "(и)е" заменена на букву "е".

13. Буква "пси" заменена на сочетание "пс".

14. Буква "фита" заменена на букву "ф".

15. Буква "ижица" заменена на букву "и", либо "в" по контексту.

16. При сомнении в правильности использования букв "ер" и "ерь" применено написание в согласии с церковно–славянским словарем.

17. В некоторых случаях для ясности при чтении буква "ерь" заменялась на букву "е" (например: "хрьстъ" заменено на "хрестъ", "крьстъ" на "крестъ", "чьсть" — на "честь").

18. Сербская буква ђ (6-я алфавита) заменена на "ч".

19. бг под титлом заменено на Богъ.

20. члкъ под титлом заменено на человекъ.

(Следует напомнить читателю, что в старо–славянском буква "ь" в середине слова читается как редуцированное закрытое "е"; буква "ъ" читается как редуцированное закрытое "о", а сочетания "шя", "штя" и ряд других читается твердо (как "ша", "шта").

В части этих случаев правка не делалась.

Кроме того, вертикальная черта заменена на косую.

Разрядка шрифта заменена на жирный.

Этот фрагмент ЖК производит несколько двойственное впечатление: что он, — об успехах в науках, о превосходстве в учении над другими или о чем–то ином, пока еще только возникающем, но более важном и имеющем оттеснить плоды учения или во всяком случае отвести им несколько иную роль? Похоже, что составитель ЖК на время как бы потерял контроль над текстом и не замечает, что слава Константину–ученому, эрудиту, интеллектуалу в первой части фрагмента если и не меркнет, то становится несколько бесцельной на фоне того, о чем говорится во второй половине фрагмента. В самом деле, так ли уж нужны «академические» знания для кроткого нрава и для душеспасительных бесед? Особенно если тут же объявляется, что возникло нечто более важное, чем учение — «Боле же ученіа тихыи образъ на себе являя». И еще более того: овладевая науками, Константин уже помышлял о том (только о том? или, по меньшей мере, прежде всего о том), как бы, сменив земное (а науки, конечно, «земное» дело) на небесное («како бы земными небеснаа пременьшу…»), вылететь из этого тела и съ Богомъ жити.

Очевидно, что здесь Константин доходит до некоего важного рубежа, рано почувствовав, что направление жизненного пути должно измениться, поскольку меняется и вся система ценностей. Проблемы познания, учения, науки начинают отступать, уходя с первого плана, интеллектуальная «жадность» и своего рода «хищность» взгляда, испытующего все, что вокруг, с точки зрения возможностей познания еще и этого, смягчаются, потому что уже появляется, кажется, предощущение того, что в погоне за «интеллектуальным» знанием можно упустить нечто более важное и полезное (ср. «съ нимиже беаше полезнее»; как видно из контекста, речь идет не просто о полезности, но о душеполезности, и возникновение этого понятия как отражение особой категории диагностически точно фиксирует изменение системы ценностей для Константина). Вхождение в этот новый круг мыслей, чувств, настроений тоже было быстрым и органичным, и новым этот круг можно назвать лишь в том смысле, в каком говорят о цветке как о чем–то новом относительно стебля, корня или семени: «новизна» описывает в таком случае лишь явления феноменального уровня, ноуменально же, как цветок присутствует уже в семени, так и новые устремления Константина уже таились в его детской открытости к впечатлениям бытия и в его интеллектуальной жажде познавания. Ни от чего из достигнутого ранее в разных областях знания или в сфере художественного воображения он не отказывался, ничто не подвергал, видимо, ревизии, но сами изменения, которые происходили в структуре целого, способствовали тому, что по–новому определялся удельный вес прежних обретений, по–новому расставлялись они в этом целом и по–новому использовались они в связи с проблемами, возникавшими в составе целого. Иначе говоря, Константин Философ так и остался философом, увидев, однако, в философии некий более глубокий аспект, ранее ему не известный, хотя это и не значит, что он не заслуживал какого–нибудь более «интенсивно–точного» эпитета: позиция Константина была достаточно широкой и свободной, чтобы не спорить о частностях, но сосредоточиться на целом.

Характерный пример, относящийся как раз к теме философии, сообщает ЖК. Однажды благодетель Константина в Царьграде логофет, давший ему «власть» над своим домом («дасть ему власть на своемъ дому», очевидная ошибка составителя ЖК, который не справился с переводом греческого διδόναι έζουσίαν, букв, "дал разрешение" (входить в свой дом), см. Vaillant А. Textes vieux–slaves. Paris, t. II, 27) и разрешение «въ цареву полату с дръзновеніемъ въходити», т. е. смело, без боязни, спросил Константина, что есть философіа. Константин же хытрымъ умомъ ответил: «божіамъ и чловечямъ вещемъ разумъ, елико можетъ чловекъ приближитися бозе, яко детелію учить чловека по образу и по подобию быти сотворшему его». Едва ли Константина можно упрекнуть в том, что он не знал, чем еще занимается философия, когда он свел ее задачу к определению того, насколько может человек «приближитися бозе», но для него на этом новом этапе развития его мысли философия прежде всего нужна была — и именно для него лично и именно сейчас — как раз для того, что было указано им в определении философии [нужно напомнить, что, по одному мнению (Grivec), это определение философии заимствовано у Григория Назианзина, что, впрочем, нуждается в более корректном текстологическом доказательстве, ср. Vavrinek 1963, 107–108. Другие (Ševčenko 1956) считают, что оно восходит к эклектическим определениям философии (стоическое «знание вещей божественных и человеческих» и платоновская идея приближения к Богу с помощью философского знания), более или менее обычным в трудах VI–VII вв. в Византии; ср., однако, «по образу и по подобію», что отсылает к книге Бытия; считают, что подобное христианизированное определение философии могло быть выработано в кружке Льва Математика и Фотия; также отмечают, что это определение отличается от определений философии, возникших в монашеской среде в то же или близкое к нему время].

Возможно, что с изменениями позиции Константина во время его пребывания в Царьграде, скорее всего уже после того, как он прошел курс обучения, связано и то, на что, кажется, исследователи до сих пор не обращали внимания. Именно в это время, как оно описывается в ЖК и что, видимо, отражает ситуацию самого Константина, полностью исчезает ведущая тема начальных частей ЖК — София–Премудрость (упоминается лишь собор Святой Софии) и возникает, все более и более выдвигаясь вперед как главный вероисповедный принцип, учение о Святой Троице, внимание и особый интерес к которой подтверждается и тогдашними диспутами на религиозные темы, отраженными и в тексте ЖК. Так, цесарь, отправляя Константина к агарянам–сарацинам, наставляет его: «слыши(ши ли) философе, что глаголють сквьрніи Агаряне на нашу веру. Да якоже еси святыа троица слуга и ученикъ» [важное указание на то, что Константин был послан к агарянам не просто как талантливый богослов и проповедник, способный разъяснить любой религиозный вопрос, но потому что он еще до этого «агарянского» осложнения уже заявил себя как верный слуга и ученик Святой Троицы. — В. Т.], «шедъ противися имъ, и богъ, съвршиитель всякои вещи, славословимый въ троици отъц и сынъ и святый духъ, тъ да ти подасть благодать и силу въ словесехъ, и яко другаго Давида новаго, явитъ на Голіада […] и възвратитъ тя к намъ, сподобленъ небесному царствію». Ответ Философа только подтверждает высказанное соображение о том, что теперь он слуга и ученик Святой Троицы: «радъ иду за веру христіанскую. Что бо ми есть слаждьши на семъ свете, (но) за святую троицу умрети и живу быти?» Диспут с агарянами центральным своим пунктом имел «троичный» догмат. Агаряне считали это положение самым уязвимым местом христианского учения, и слабость его казалось им очевидной. Поэтому атака была начата именно на этом направлении, с той уверенностью в своей правоте, которая позволяет быть ироничным по отношению к своему оппоненту. Начали с вопроса: «како вы единому богу соущу, въ 3 славите и, скажи, аще веси? отца бо нарицаете и сына и духа. То аще тако глаголете, то и жену ему дадите, да отъ того мнози бози расплодить». Философ ответил: «не глаголите тако хулы безъ чину. Мы убо добре есми навыкли отъ отецъ, и отъ пророкъ, и отъ учитель славити троицу, отецъ бо и слово и духъ, три ипостаси въ единомъ сущьстве. Слово же то въплотися въ деве, и родись нашего ради спасеніа […] Отъ сего и азъ вамъ извещеніе сотворю о троици». И когда позже нужно было в ответ на хазарское посольство послать к хазарам Константина, цесарь сказал ему почти то же, что и при отправлении к агарянам: «иди, философе, къ людемъ симъ, сотвори имъ ответъ и слово о святеи троици, с помощію еа». И эта миссия была выполнена успешно. Заключительные слова, обращенные Константином к хазарам, звучали так: «братіе и отци, и друзи, и чяда, се богъ дасть всякъ разоумъ и ответъ достоинъ. Аще ли и есть и еще кто противяся, да пріидетъ и препритъ, или препренъ будетъ. Иже послушаетъ сего, да ся креститъ въ имя святыа троиця» […]. Это и был, может быть, наиболее убедительный урок хазарам, преподанный им Константином. Во всяком случае именно об этом сообщал в своем письме цесарю хазарский каган, после того, как двести человек обратились в христианство: «яко послалъ еси, Владыко, мужа таковаго, иже намъ сказа христіаньскую веру словомъ и вещьми, святую троицу, и уведехомъ, яко то есть истиннаа вера, и повелехомъ кръститися своею волею, надеющеся и мы доспети тогоже» […] (О победе над Арием и проклятии его ереси, «юже воздизаше на святую троицу», на Никейском соборе, см. ЖМ).

Эта смена религиозных акцентов, несомненно, существенна, и в общем виде она соотносима с тем, что имело место в христианском богословии на Руси: самое начало (рубеж X–XI веков) было отмечено особым интересом к религиозным идеям, связанным с Софией–Премудростью, и к самому ее образу; в «сергиеву» эпоху акцент сместился на троичную идею, о чем не раз писал Флоренский.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1."

Книги похожие на "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Топоров - Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1."

Отзывы читателей о книге "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1.", комментарии и мнения людей о произведении.