Александр Городницкий - След в океане

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "След в океане"

Описание и краткое содержание "След в океане" читать бесплатно онлайн.

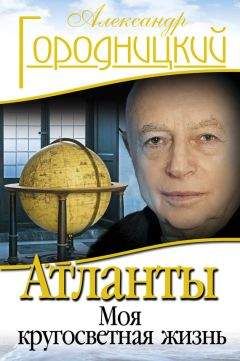

Имя Александра Городницкого хорошо известно не только любителям поэзии и авторской песни, но и ученым, связанным с океанологией. В своей новой книге, автор рассказывает о детстве и юности, о том, как рождались песни, о научных экспедициях в Арктику и различные районы Мирового океана, о своих друзьях — писателях, поэтах, геологах, ученых.

Это не просто мемуары — скорее, философско-лирический взгляд на мир и эпоху, попытка осмыслить недавнее прошлое, рассказать о людях, с которыми сталкивала судьба. А рассказчик Александр Городницкий великолепный, его неожиданный юмор, легкая ирония, умение подмечать детали, тонкое поэтическое восприятие окружающего делают «маленькое чудо»: мы как бы переносимся то на палубу «Крузенштерна», то на поляну Грушинского фестиваля авторской песни, оказываемся в одной компании с Юрием Визбором или Владимиром Высоцким, Натаном Эйдельманом или Давидом Самойловым.

Пересказать книгу нельзя — прочитайте ее сами, и перед вами совершенно по-новому откроется человек, чьи песни знакомы с детства.

Книга иллюстрирована фотографиями.

Человек живет на планете Земля и наивно полагает себя ее хозяином, однако более двух третей земной поверхности покрыты водой и для нас почти недоступны. Можно, конечно, исследовать океанское дно с поверхности воды, опуская туда различного рода приборы и тралы, что мы и делаем много лет, но возможности таких исследований крайне ограничены. Действительно, представьте себе на минуту, что геолог вместо того, чтобы ходить с молотком и компасом по земле, где он хорошо видит обнажения горных пород и может всегда отобрать в нужном месте образцы, должен лететь над поверхностью Земли на высоте около 5 километров (это примерная глубина океанского ложа), да еще вся Земля будет скрыта под облаками (мы ведь с поверхности воды океанского дна не видим!). И вот в такой обстановке он должен изучить геологическое строение, например, Кавказского хребта, и прежде всего отобрать образцы горных пород. Для этого он использует нехитрое оборудование, которое морские геологи называют драгой. Драга — это большое стальное ведро без дна. Верхние края у него зазубрены, а к нижним приделана стальная сетка, так называемая «юбка», для сбора образцов. Ведро это на мощном стальном тросе с помощью лебедки опускают на дно и волокут, пока оно не зацепится за какой-нибудь скальный выступ. А дальше — как в известной сказке про репку: «Тянут-потянут — вытянуть не могут». Чаще всего после мучительных дерганий трос лопается и драга остается на дне или срывается со скалы и приходит наверх пустая. Только в редких случаях этим методом «забрось на авось» удается вытянуть на поверхность какие-нибудь образцы. А определить, оторваны они от коренных пород или упали откуда-нибудь сверху, например, с растаявшего айсберга, и подавно нельзя. Даже если мы и поднимем вслепую несколько образцов с отдельных гор подводного хребта, разве этого достаточно, чтобы получить исчерпывающие сведения о его геологическом строении?

У биологов дело обстоит еще хуже. Вспомним, как рыбачил старик в пушкинской «Сказке о золотой рыбке»:

В первый раз он закинул невод —

Пришел невод с травою морскою.

Второй раз он закинул невод —

Пришел невод с одною тиной…

А золотая рыбка ему попалась только на третий раз. И то можно считать, что старику крупно повезло. Ведь морские биологи именно так уже долгие годы работают в океане, только вот невод им и на третий, и на пятнадцатый раз может принести одну тину или морскую траву, а ведь вместо старухи результаты их находок принимает ученый совет.

Что же касается археологов, то им приходится совсем плохо: с поверхности моря ничего не увидишь и ничего путного не найдешь. Разве только то, что совсем недавно упало. Дно морей и океанов непрерывно засыпается морскими илисто-глинистыми осадками — от нескольких миллиметров до двух-трех сантиметров в год. За десятки и сотни лет они бесследно хоронят под собой как отдельные предметы — древние амфоры или обломки боевых трирем, так и целые города. Когда не так давно искали и поднимали английский крейсер «Эдинбург», затонувший в Баренцевом море во время Второй мировой войны с грузом золота на борту, то он оказался почти целиком захороненным илисто-глинистыми осадками, которые доставили много хлопот водолазам даже на сравнительно небольшой глубине. Как же обнаружить то, что затонуло не 40, а несколько тысяч лет назад?

Для того, чтобы изучить геологию океанского дна, найти залежи полезных ископаемых, обнаружить неведомых дотоле обитателей подводных глубин, совершенно недостаточно исследовать океан, только плавая на его поверхности — надо самим опуститься в неизведанную пучину.

Сделать это, однако, не так уж просто. В нашем институте, в отделе подводных исследований, создана целая серия буксируемых подводных аппаратов, которые позволяют вести телевизионное наблюдение и измерения самых разных параметров вблизи от океанского дна. Хватило бы только кабеля, но ведь и это не заменяет погружения на дно самого человека — как лунный трактор не заменил астронавтов на Луне.

Помню, несколько лет назад профессор Ястребов, выступая на банкете по поводу моего пятидесятилетия, сказал: «Сейчас во всем мире можно насчитать не более ста человек, побывавших на дне океана». И сидевший с ним рядом писатель Фазиль Искандер мрачно добавил: «Не считая утопленников». Действительно, дно океана, вроде бы такое близкое от нас, оказалось менее доступным, чем космос. И это не преувеличение. Сегодня доставить человека на поверхность Луны легче, чем на дно океана на пятикилометровую глубину. А выйти в открытый космос реальнее, чем в открытую воду на большой глубине. Научную лабораторию легче создать на орбите, чем в океане на глубине в несколько тысяч метров.

Первыми такими лабораториями стали подводные обитаемые аппараты, маленькие подводные лодки с прочным корпусом, способные опускаться на глубину в сотни и даже тысячи метров. Аппараты эти могут со скоростью до нескольких узлов двигаться в толще воды, ложиться на грунт или неподвижно зависать в толще воды в режиме полной тишины. Находящиеся в них люди имеют возможность в самой непосредственной близости наблюдать интересующие их объекты, отбирать образцы и пробы, проводить фото- и киносъемку.

Такой подводный обитаемый аппарат есть и на борту «Витязя». Построен он в Южном отделении нашего института, в Геленджике, назвали его «Аргусом», в честь мифического стоглазого сушества. У нашего «Аргуса» тоже много глаз — это три иллюминатора в обитаемом отсеке, откуда можно вести наблюдение и вверх и вниз, а также объективы фотокамер. Экипаж Аргуса состоит из трех человек; первый и второй пилот сидят наверху в креслах и перед ними — верхний иллюминатор, а пилот-наблюдатель лежит внизу, удобно устроившись на тюфяке, и ведет наблюдение через нижние иллюминаторы. Мне неоднократно доводилось принимать участие в погружениях и могу сказать, что под водой вести геологические наблюдения гораздо приятнее, чем на суше. Не надо карабкаться, рискуя сорваться, по горным кручам — тебя доставят со всеми удобствами на любую, даже самую отвесную скалу, — ведь «Аргус» может зависнуть в любой точке, приобретя нейтральную плавучесть (у пилотов это называется «в нуле»). Не нужно, примостившись где-нибудь на камне да еще под дождем или отмахиваясь от комаров, торопливо записывать в пикетажку результаты наблюдений. Здесь лежишь себе на мягком тюфяке, и глядя в иллюминатор, «наговариваешь» результаты наблюдений на магнитофон, а под рукой — тумблеры прожекторов и спусковой крючок фотокамеры. Кроме глаз у «Аргуса» есть и механическая рука — стальной манипулятор, которым можно взять с морского дна образцы растений и фауны или камни. В обитаемом отсеке поддерживается нормальное «комнатное» давление. Запас кислорода дает возможность экипажу находиться под водой до 48 часов, а подводные движители-винты позволяют аппарату перемещаться под водой со скоростью около двух узлов (две мили в час).

В нашем рейсе обслуживает «Аргус» его постоянный экипаж. Командир Виталий Булыга, инженеры Леонид Воронов и Сергей Холмов. Это молодые ребята, спокойные и немногословные, фанатично влюбленные в свой «Аргус» и в далеко небезопасные погружения. Круглые сутки возятся они в эллинге, где стоит аппарат, отлаживая его сложные механизмы и системы жизнеобеспечения. У них, как и у саперов, нет вариантов для ошибок. Характеры у ребят разные: Виталий — человек решительный, увлекающийся, иногда резковатый. Леонид — более мягкий, улыбчивый и спокойный. Сережа Холмов — задумчивый, немногословный и скромный, пишет стихи и песни, хотя показывать их по застенчивости не любит. Нервы у ребят — стальные. Я никогда не слышал, чтобы они раздражались и ссорились даже в самой критической ситуации.

Вспоминается драматический случай, когда несколько лет назад, во время одного из погружений неподалеку от Геленджика, «Аргус» ухитрился «влезть» под проложенный по дну толстый кабель. Кабель этот ни на каких картах отмечен не был. «Аргус» системой подводного маяка, которая позволила бы его найти под водой, не снабжен. Все попытки освободиться от кабеля оказались безуспешными — он так «ловко» вклинился между рубкой и сигнальным буйком, что ни работа винтами, ни даже аварийный сброс балласта для срочного всплытия не помогли. На этот случай предусмотрен в «Аргусе» аварийный буй на длинном и тонком тросе, который должен выстреливаться на поверхность. На буе установлена лампочка-мигалка и радиомаяк. Однако по нелепой случайности еще на суше буй этот поставили на стопор, «чтобы зря не выстреливался». Оставалось одно — лежать на грунте и ждать помощи сверху. При этом необходимо было экономить кислород: экипаж прекрасно понимал, что найти «Аргус» да еще и освободить его от кабеля будет нелегко. На берегу все были подняты по тревоге, для поисков и спасения использовали все возможные средства. Надо было спешить: 48 часов — срок небольшой. А на морском дне царило полное спокойствие — никакой паники и уныния. Нужно было продержаться, а для этого расходовать минимум кислорода. Известно, что меньше всего человек потребляет кислород, когда спит, и поэтому все время спали, оставляя одного вахтенного для связи. Сережа Холмов, например, проснувшись однажды, когда пошли уже вторые сутки и положение стало почти критическим, спросил: «Нас еще не нашли? Ну ладно, тогда я еще посплю». Попробуйте-ка спокойно заснуть в такой обстановке!

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "След в океане"

Книги похожие на "След в океане" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Городницкий - След в океане"

Отзывы читателей о книге "След в океане", комментарии и мнения людей о произведении.