Станислав Золотцев - Столешница столетий

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Столешница столетий"

Описание и краткое содержание "Столешница столетий" читать бесплатно онлайн.

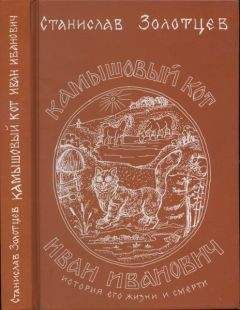

Повесть Ст. Золотцева «Камышовый кот Иван Иванович», рассказывающая о жизни в сельской глубинке 90-х годов минувшего века, относится к тем произведениям литературы, которые, наряду с эстетическим удовольствием, рождают в душах читателей светлые, благородные чувства.

Оригинальная по замыслу и сюжету сказка об очеловеченном коте написана простым и сильным, истинно далевским литературным языком. Она по сути своей очень оптимистична и хорошо соответствует самой атмосфере, духу наших дней.

Повесть, дополненная художественными иллюстрациями, а также включенное в книгу художественное мемуарное сказание «Столешница столетия», рассчитаны на широкую аудиторию.

(задняя сторона обложки)

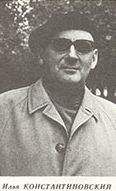

Родился в 1947 году в деревне Крестки под Псковом. Трудовую деятельность начал с пятнадцати лет, работая слесарем на одном из псковских заводов. Окончив вечернюю школу, поступил в Ленинградский госуниверситет на филологический факультет. Получив в 1968 году диплом ЛГУ, два года работал переводчиком в Индии, затем преподавал в Историко-архивном институте в Москве. Несколько лет служил офицером морской авиации на Северном флоте. Кандидат филологических наук.

Печататься начал с 1970 года в журналах «Аврора» и «Новый мир». Первая книжка стихов вышла в 1975 году, тогда же принят в Союз писателей СССР. Он автор 25 поэтических книг, трех сборников прозы и четырех книг литературных исследований, а также более 20 книг переводов на русский язык поэтов Востока и Запада, многих статей и очерков по отечественной и зарубежной литературе.

В конце 80-х годов широкую известность С.А. Золотцеву принесли его публицистические выступления в печати, направленные против разрушения отечественной культуры и распада Советского Союза.

[collapse collapsed title=Содержание]

A. Салуцкий. В тени эпохи 2

Камышовый кот Иван Иванович 9

[b]Столешница столетья 127[/b]

Статьи и рецензии 283 Честь, сбереженная смолоду 283

Причудливая песнь Причудья 292

Ничего общего 296

[b] B. Рахманов. Чуткость поэта 302[/b]

[/collapse]

Потому-то и привлекла моё особое внимание одна из примерно десятка фотографий в рамках, висевших, как это и до сих пор водится в провинциальных русских домах, на стене горницы. (Замечу: на бревенчатой стене, но совершенно гладкой и плоской, до того точно, „заподлицо“ были подогнаны друг к другу опиленные, „брусовые“ грани брёвен. „А обои — это только тараканов плодить“ — сказал хозяин дома). На самом большом фото Павел Лаврентьевич сидел на скамейке в центре Талабска — на заднем плане виднелся Троицкий собор, — беседуя с другим стариком, сидящим на той же скамейке. Причём внешность его собеседника была такова, что сначала я решил: это, наверное, брат мастера. Такос же крупное, по-мужицки породистое лицо, окаймленное седой бородой. Правда, борода у этого старика отличалась гораздо большей длиной и кустистостью, чем у дедова друга. И, приглядевшись, я понял: никакого родственного сходства меж двумя людьми на этом фото нет и в помине. Седые волосы сидевшего рядом с Лаврептьичем человека спадали вниз львиной гривой, и брови его тоже были совершенно иными, кустистыми, и вся скульптура его лица, жёсткого, с цепкими, даже чуть хищноватыми глазами, со лбом страстного мыслителя, говорила о том, что это человек явно „не из простых“. Да и вряд ли наш, местный…

Единственно, что по-настоящему роднило их обличья — руки! Мощные ладони незнакомого старика сжимали набалдашник толстой трости, и было видно, сколь жилисты кисти его рук и как длинны и костисты его пальцы. Руки у двух пожилых мужчин, сидевших рядом на том фото, были почти совершенно одинаковы!.. Кроме того, мне показаюсь, когда я пристально вгляделся в лицо бородача с львиной гривой, что оно мне всё-таки тоже знакомо, что я уже видел этого человека. Но — не живьём, а опять-таки на фотографиях. Или на портретах. Но — точно видел.

„С кем это вы здесь, Павел Лаврентьевич?“ — спросил я дедова друга.

„А-а, углядел, заметил, молодец! — живо откликнулся мастер. — А то уж было я сам тебе хотел на этот снимок показать да похвастаться. Думается, ты-то про этого искусника знать должон!“

„Так кто же это?“

„Да Серьга, — с делано-небрежной горделивостью ответил он. — Сергей Тимофеич, тож мой дружок давнишний…“

„Какой такой Сергей Тимофеич?!“ — придирчиво и ревниво спросил дед.

„Да я ж тебе, Николай, стоко разов про него рассказывал! — искренне возмутился его друг. — Тоже мастер по дереву, токо знатнеюший боле всех, на весь мир прославленный. Но он не по мебелям специалист, а людей с дерева вырезывает. И поясные фигуры, и в рост. Великий мастер! Памяти утя никакой, Колька!“

„А-а, так позря шумишь, я помню, про кого речь. Как не помнить! и в музее нашем талабском до войны два его статуя, его работы две стояло, в войну пропали куды-то… По сю пору жалею, что с им не встретился, когда он в Талабск приезжал, ну, вот когда вы тут с им и сфотографировались, лет уж семь аль восемь тому: ты, помню, звал, а у меня тля на сад напала. Жалко! На имена-отчества-то у меня память впрямь слаба стала, а фамилию его помню — Конёнок, да?“

Услышав всё это от обоих стариков, я ахнул: „Конёнков?! Неужели? Сам Сергей Конёнков?“ Потом ещё раз вгляделся в лицо бородача с гривой на фотоснимке: да, никаких сомнений. Фотограф запечатлел знатного краснодеревщика дружески беседующим со всемирно известным скульптором, с одним из самых великих ваятелей XX столетия. С Сергеем Конёнковым!

Это открытие меня просто потрясло. А дедов друг спокойно, даже, говорю, с некой нарочитой небрежностью, в глуби которой всё-таки слышалась явная гордость, повествовал:

— Мы с им ещё до первой мировой познакомившись были. Как первая революция, пятого года, кончилась, выставка всероссийская была устроена, там и мои изделья побывали. Вот их там Конёнок и увидал — да, он сам себя-то Конёнком любил звать, и свои мне статуи показал. Он ить не только по дереву мастером был: и лепил, и камень резал, особенно с млабора добро у него фигуры получались. И в ковке, и в медном литье тоже толк знал… Но мы-то с ним на древесном ваяньи сдружились: тут уж и мне довелось его кой-чему поучить. В Москвы у него был я гостевавши, в мастерской евонной. Вот он, Сергей Тимофеич-то, мне тот германский, золлингенских сталей, инструмент и подорил…

— Так это он вас в Москву звал преподавать? — спросил я его.

— Ну, не он один, но он в тех приглашеньях закопёрщиком был. Он сам в том училище художественном класс вёл, по ваянью, а мне говорил: мол, ты не краснодеревщиков, не мебельщиков будешь научать, а — деревянного декора мастеров, во как! …И соблазнили б, дак поначалу боязно с грудными детями было в Белокаменную перебираться, а посля — война грохнула. Ну, Бог ведает, как было б лучше, а как хужей. Здесь-то, дома, не токо ремеслом, а и землёй живы были, николи не голодовали сильно, даже и в Гражданскую войну, а вот в Москвы, слух был, в те поры многие мёрли с голоду — разрушили, порешили же всё производство тогда…

— А… как же так получилось, что вы с Конёнковым так… подружились, что он вас и в гости к себе позвал приехать, и всё прочее?» (Я медленно подбирал слова, опасаясь, что могу задеть самолюбие старого мастера). «Он ведь уже тогда знаменитым скульптором был, а вы?»

— А Лаврентьич, хочешь ты сказать, лаптем щи хлебал да рваным рукавом заедал, так? — вставил своё жаркое слово мой дед.

Не, милок, мы хошь своё место знали, нос не драли, а тож не лыком были шиты, а добрым лаком крыты. А уж Павел Лаврентьевич (дед возвысил голос) — так допрежь всех нас, годков-приятелей да товарищей. Аль не расслышал, чего он тебе сказал, где они с тем Конёнком встренулись-то? Ить иные с нас тогда ещё в подмастерьях ходили, я в те года, на железную дорогу пошедши, ещё до десятника в мастерских не дорос, — а он, Павел, уже в славу вошёл, сказано ж тебе — на ярмонке всероссийской его работы красовалися! Пото[4] его Сергей Тимофеич и заприметил — по работам. Чего ж дивиться: свой — своего, силач — силача. Ровню, да, хошь не всём, но ровню. Знаменитый, говоришь — да хоть ты трижды знаменитым будь, но, ежли ты мастер истинный, от Бога, то каждый другой мастер тебе ровней должон быть, и не будешь ты на него сверху вниз глядеть. Потому знаешь: и ты у него кой-чему поучиться смогёшь, и он у тя переймёт… Это вот начальники, что никоторым ремеслом не владают, а токо креслом, должностью да красной книжкой и сильны — вот те один перед другим выплясываются… альбо наоборот, один другому пятки лижет, а чуть что — за ж…пу и кусит! А мастеровому человеку в том нужды нет. Мастеры (дед всегда произносил это слово именно так: мАстеры) друг друга всегда поймут… А Конёнок этот — мастеровой, токо великий. Так я говорю, Паша? Верно я этому телку холку мылю?

После такого страстного монолога в защиту своего друга дед перевёл дух и вытер взмокшую свою лысину. Лаврентьича же, было видно, даже несколько смутили столь лестные для него сравнения, тем паче, что прозвучали они в устах его старинного товарища, на такие откровения скупого… И сначала хозяин дома всего лишь кивнул в знак согласия. Потом же, откашлявшись, сказал:

— Ну… примерно так. Он ведь, Конёнков-то, не из бар происходил. Он, как мы, Слав, с твоим дедом — из трудового семейства. Да не с Москвы, не с Питера, а — смоленский. Почти что земляк наш, это ж рядом… Он так говорил: какой-то из давних прадедов у них Конём прозывался, вроде даже ещё до Петра-царя альбо при Петре жил, славнеющий был специалист по литью да ковке, аж для царских хором он ладил врата, кресты и прочие узорины. А то, Сергей говорил, ещё один Конь у них в роду был, тот вроде бы каменных дел мастером был, сам хоромы и дворцы да церквы строил. Вот все внуки-правнуки кого-то из тех Коней и прозывались Конёнками, и — кто по серебру, кто по дереву, кто хоть по лаптям и лукошкам — но все рукодельниками были… А Серьга первым из них в большие люди выбился, образованным стал, да большие художники его ростили-воспитывали, дар Божий в нём увидали. И уж когда на той выставке встренулись мы с им, он, точно уж, во славе находился, золотом ему большущие деньги за его работы платили. Уже и в Германию, и в Америку статуи да бюсты евонные уходили. А уж каких всяких-разных людей знаменитых вокруг него я повидал — страх вспомнить! На моих глазах Шаляпина осадил, когда тот больно разгулялся, буйствовать почал в компании…

— Шаляпина?! Самого?! — ахнул дед. — Надо же такому делу свидетелем стать… А ты мне про то, Паша, прежде не поведывал. Мне-то разок лишь один посчастливилось Фёдора Иваныча живьём слыхать, уж при новой власти, года через три посля переворота питерского, он тогда в Талабск приехавши был дня на два, в городском саду перед народом пел… А ты, вона как, в кумпаньстве с им сиживал. И ведь знаю тя, Лаврентьич, не примыслил ты тут ничо, хвастать-то ты николи любителем не бывши… Эх, с Шаляпиным сиживал!

— Да к чему примысливать, — с грустным спокойствием сказал его друг, — у меня одних фотографий скоко лежало да висело, и с Сергеем Тимофеевичем, и с его приятелями знаменитейшими, — а когда они к новой власти спиной повернувши стали… аль она к им, ну, как я прознал, что и Серьга, и Шаляпин за границу покатили да и осталися там, вот и сничтожил те карточки я, от греха подальше. Сам помнишь, каковы порядки-то были тогда, на своей шкуре мы их с тобой обои спытали…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Столешница столетий"

Книги похожие на "Столешница столетий" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Станислав Золотцев - Столешница столетий"

Отзывы читателей о книге "Столешница столетий", комментарии и мнения людей о произведении.