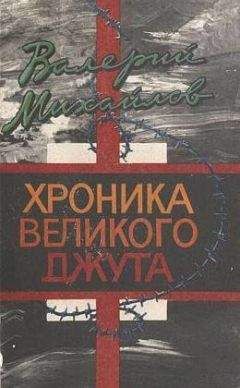

Валерий Михайлов - Хроника великого джута

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Хроника великого джута"

Описание и краткое содержание "Хроника великого джута" читать бесплатно онлайн.

Эта книга – первое крупное исследование истоков, причин и характера великой казахской трагедии, произошедшей в начале 30-х годов. Тогда под видом сплошной коллективизации большевики попытались осуществить этиоцид – уничтожение народа. «Важнейшее» мероприятие в ходе мировой революции, стоившее Казахстану миллиона с лишним жертв, провел соратник Ленина и Сталина, личный друг Свердлова, один из организаторов и исполнителей убийства царя Николая II Ф.И. Голощекин.

В книге, раскрывающей технологию большевистского этноцида, приводятся потрясающие свидетельства тех, кто уцелел в период массового голода.

Документальная повесть рассчитана на массового читателя.

Вскоре толпы голодающих заполнили весь Акмолинск…

Между депо и городом лежал тогда пустырь в пять или тдесть километров длиной. Вместе с другом я почти каждьш день ходил через него в город. Так вот, на пути нам то и дело встречались умершие. Пытались их хоронить. Но трупов с каждым днем становилось все больше. То же самое происходило на улицах Акмолинска. И тогда прибыла конная милиция. У каждого милиционера – по аркану. Связывали вместе по несколько трупов – и волоком тащили за город, на старое кладбище. Довелось побывать и на нем, когда хоронили нашего рабочего. Трупы сваливали в огромные братские могилы. Когда заполнялась одна яма, переходили к следующей.

У моего дяди, Сыздыка Бижекенова, семья была – восемнадцать душ. Вначале мы как-то помогали им. А потом нас самих голод взял за горло… Никто из них не выжил…».[316]

И еще несколько свидетельств…

«…Из нашего села выселили 10 семей крестьян, да-да, крестьян, мало чем отличающихся ото всех сельчан, а то и беднее. Многие погибли, в том числе и мои родители, отец-мать, и брат еще холостой был, я чудом уцелел, хотя и был с ними. Как малолетку меня особенно и не задерживали, правда, в одном месте пришлось спрятаться, и ехал до своего села как беспризорник… О спецпереселенцах в Казахстане. Примерно в 60 километрах от ст. Актау (Актасты), у Гнилого болота, был лагерь. Люди умирали от болезней, так как вода насыщена была клещом, ее цедили и кипятили чай, клещ оставался в марле. С наступлением холодов люди спали почти под открытым небом, видать небо, так как нет крыши, об отоплении нет речи, умирало до 150 человек в день. Была общая яма примерно 8x7 и глубина около трех метров. Вот в той яме лежат кости моей матери. Мне было в ту пору около тринадцати лет. Это было в 30-31-х годах. Если эти кости не убрали, то они и по сей день догнивают. А все невинные люди, согнанные с сельской местности только за то, что некоторые могли жить и делать что больше других… Мою фамилию прошу не упоминать, так как у меня с образованием дочь и зять на руководящей работе и сыновья тоже, и они об этом ничего не знают. Мне уже 70 лет, пенсионер, участник ВОВ, орденоносец.

Л. И. В.».[317]

Камил Икрамов писал в книге «Дело моего отца»:

«Мне было, видимо, лет шесть, когда наш салон-вагон зимой шел по казахской земле. На станции, кажется., Казалинск, вагон остановился против белого здания, снег рваной простыней покрывал пути и степь, а возле поезда с воздетыми в мольбе руками стояли скелеты, живые скелеты взрослых с детскими скелетиками на руках.

Не хочу придумывать или додумывать, что сказал мой отец[318] или хоть какое у него было лицо. Не помню отца в те минуты, вообще ничего не помню, кроме простыни несвежего снега и людей с черными лицами и черными руками, поднятыми не в протесте, а в мольбе о куске хлеба.

А в вагоне нашем, наверное, жарили котлеты с картошкой. Наверное, на бараньем сале».[319]

По той же самой железной дороге часто езживал в те годы в Москву и Голощекин…

«…к 1933 году, – вспоминает еще Камил Икрамов, – относится рассказ друга нашей семьи Зинаиды Дмитриевны Кастельской…

– …Я стояла в саду. Может быть, плакала… Настроение убийственное и печальное. Ужасное! Подошел твой отец. Он тоже почему-то не спал. «Почему у вас такое настроение? Вы чем-нибудь расстроены, огорчены?» Я ему говорю, знаете, я видела-ужасно неприятный сон, вы знаете, такой ужасный, печальный – и просто из него выхода нет. Он заинтересовался. «Какой?» – он говорит, Я говорю, знаете, вот сначала небо было, большое, высокое небо, и вдруг начали падать звезды. Падают, падают – так много звезд. Потом я смотрю, подбежала посмотреть на эти звезды, гляжу – лежат вроде мертвые овцы, вообще – стадо – кудрявое, мертвое. Потом я подошла, стала всматриваться: это не стадо, это люди, это казахи! Лежат мертвые, ужасные, покрыты какими-то лоскутами и совершенно скелеты…

Отец так мрачно посмотрел и сказал вдруг мне: «Зинушка, вы такая хорошая, вы даже не знаете, что это все значит»…

– Это тридцать третий? – спрашиваю я.

– В тридцать втором тоже было. Это с тридцатого началось, даже с двадцать девятого, но не так. Все-таки тридцать третий. Потому что о казахах разговоров много было. И то, что всюду ведь на станциях они были. Всюду по дороге из Москвы в Ташкент, это было страшное дело, эти несчастные, оборванные дети умоляли и плакали, просили… И вот, кажется, тут-то вот был разговор об ужасах в Казахстане. Может быть, это была поездка Николая Ивановича (Бухарина), потому что он приехал совершенно убитый. Он роздал все, что у него было, все деньги, говорил: «Мы голодные ехали. Невозможно было смотреть…» …Все дороги, все станции были заполнены умирающими, когда проезжаешь Оренбург. Все кругом были несчастные, ребятишки валялись на станции и вообще всюду…»

Ну, Николай Иванович тогда-то, в тридцать третьем, не пропал…

Казахский писатель Мухтар Магауин рассказал мне: – В 1944 году мы кочевали, мне было четыре года. Кочевье шло двенадцать дней, по древним путям нашего рода, от юга Семипалатинской области на север Джезказганской. Мы проехали расстояние в триста километров. Я все запомнил: опустевшие зимовья, дома с выбитыми стеклами и сорванными дверями, там внутри давно уже были лежбища волков; человеческие скелеты и черепа, разбросанные кругом по земле; тысячные стада сайгаков… Ни одного человека, ни одного аула не встретилось на пути – все опустело с тридцать второго года.

Потом, мальчиком еще, я молил Бога: дай мне стать писателем, чтобы рассказать обо всем этом!..

Глава XVII

Газеты 1933 года (впрочем, как и предыдущих, и последующих лет, вплоть до 1985-го) молчали о голоде и море. Молчали по всей стране. О голоде молчали – кричали о победах коллективизации и социализма. Но ведь пишут не только газеты и не только в газету…

Девятнадцатилетняя девушка Татьяна Невадовская писала в свою тетрадку-дневник. Она жила тогда вместе с ссыльным отцом-профессором в ауле Чимдавлет, расположенном в предгорьях Заилийского Алатау. И отец, и она работали на опытной сельскохозяйственной станции. В 1980 году Татьяна Гаврииловна передала в Центральный государственный архив Казахстана альбом с фотографиями тридцатых годов, которые она сопроводила воспоминаниями об отце, его сотрудниках и тогдашней жизни. Альбом, быть может, сказано неточно. Это обычная тетрадь для рисования с наклеенными тускловатыми любительскими снимками и записями. А в конце, на последних страницах, стихотворение собственного сочинения. Оно озаглавлено так: «Казахстанская трагедия» и датировано мартом 1933 года.

Невадовская вспоминает:

«В этот период 32-33 гг. в отчаянно-бедственном положении оказалось местное население Казахстана, казахи покидали аулы, целыми семьями умирали от голода, замерзали зимой, болели. Позже это назовут «искривлениями», а тогда весь Казахстан испытывал большие экономические трудности…

Жуткая это была зима и для нас, но, главное, для местного населения… Я была очень молода, впечатлительна… отзывчива… и очень глубоко и тяжело переживала потрясающие невзгоды, голод, нищету, незащищенность темного и забитого тогда народа… Хотелось бы, чтобы нынешнее поколение казахов (грамотного и вез-рожденного народа) не забывало об умиравших от голода людях, детях, стариках и вымерших и покинутых кишлаках и аулах, о замерзших в степи и больных…»

Вот ее стихотворение 1933 года, когда поэты-профессионалы из тех, кто к тому времени не попал в лагеря, писали отнюдь не столь простодушно, как девушка-лаборантка:

В природе март – пришла весна хмельная, о

А все забыть – не помнить не могу…

Уж травка первая, а я припоминаю

Замерзшие фигуры на снегу.

Убожество и грязь, я их не замечаю,

Не замечаю ни заплат, ни вшей,

И беспредельно, искренне страдаю

За этих обездоленных людей.

Их косит голод… Я не голодаю,

Обута я… а тот казах босой.

Безумную старуху вспоминаю

И женщину с протянутой рукой.

Из грязных тряпок груди вынимает,

Чтоб объяснить: «Ни капли молока».

И крохотное тельце прижимает

Худая материнская рука.

Не содрогаюсь я от отвращенья,

Но и смотреть спокойно не могу,

Как люди, падая от истощенья,

Перебирают колоски в стогу.

Под проливным дождем, под ветром, под снегами

Стога соломы здесь в степи стоят.

Колосья прелые, изъедены мышами,

Покрыты плесенью… содержат яд.

Беспомощные детские ручонки

Находят полусгнивший колосок,

И слышится надтреснутый и тонкий,

Болезненный ребячий голосок.

Так в чем же их вина? За что такие муки?

Здесь, на своей земле, в краю родном?

Ах, эти худенькие пальчики и руки

И девочка больная под стогом.

Под кожей ребра и торчат лопатки…

Раздутые ребячьи животы…

Нет оправдания и нет разгадки

Причины этой жуткой нищеты.

Вот озимь поднялась. Синеют в дымке дали,

И жаворонки в небесах уже…

Нельзя, нельзя, чтоб дети голодали.

…И этот труп казаха на меже.

Кто приказал? Узнать-понять хочу я,

Кто смерть и нищету послал сюда?

Где спокон веку жил народ, кочуя

С верблюдом, осликом, и пас стада.

Зачем снимать последнюю рубаху

И целый край заставить голодать?

Кому понадобилось – богу иль аллаху

Все отобрать и ничего не дать?

Какой же деспот создал эту пытку?

Иль полоумному пришла такая блажь?

Последнюю овцу, кошму, кибитку,

Мол, заберешь и ничего не дашь.

Но все молчат, хоть знают – не умеет

Казах-пастух ни сеять, ни пахать.

Без юрты он зимой окоченеет,

Без стада и овец он будет голодать.

И не пеняй на климат, на природу,

На то, что Казахстан степной и дикий край.

Такой был урожай! – Хватило бы народу

На хлеб и на табак, на мясо и на чай!

Так нет же! – Увезли отборную пшеницу,

Огромные стога остались на полях.

У тех стогов такой кошмар творится –

Не мог бы выдумать ни бог и ни аллах…

Без шерсти и кошмы – казах совсем раздетый,

Без дичи и без шкур он будет не обут.

Откуда ему знать, что в Подмосковье где-то

В колхозах на полях сажают, сеют, жнут.

Я не умею с этим примириться,

Мне тяжело на это все смотреть.

На небе радостно поют, трепещут птицы,

А на земле страданья, голод, смерть.

Мерещатся мне детские ручонки

У прошлогодней и гнилой скирды,

И небо ясное и жаворонок звонкий,

Смесь зла, добра, нужды и красоты.

В альбоме Т.Г. Невадовской больше всего впечатляет один небольшой любительский снимок.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Хроника великого джута"

Книги похожие на "Хроника великого джута" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Валерий Михайлов - Хроника великого джута"

Отзывы читателей о книге "Хроника великого джута", комментарии и мнения людей о произведении.