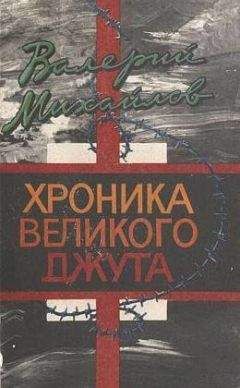

Валерий Михайлов - Хроника великого джута

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Хроника великого джута"

Описание и краткое содержание "Хроника великого джута" читать бесплатно онлайн.

Эта книга – первое крупное исследование истоков, причин и характера великой казахской трагедии, произошедшей в начале 30-х годов. Тогда под видом сплошной коллективизации большевики попытались осуществить этиоцид – уничтожение народа. «Важнейшее» мероприятие в ходе мировой революции, стоившее Казахстану миллиона с лишним жертв, провел соратник Ленина и Сталина, личный друг Свердлова, один из организаторов и исполнителей убийства царя Николая II Ф.И. Голощекин.

В книге, раскрывающей технологию большевистского этноцида, приводятся потрясающие свидетельства тех, кто уцелел в период массового голода.

Документальная повесть рассчитана на массового читателя.

– Коллективизация проходила у нас тяжело, – рассказывает Кулахметов. – До этого народ жил довольно обеспеченно, с колхозами началось разорение. В 1930 году род борте взбунтовался против обобществления скота. Его джигиты, вооружившись, напали на районный центр, перебили активистов, а партийному секретарю отрезали голову и выкололи глаза. Все бумаги в райкоме, ГПУ и милиции были сожжены. Отряд повстанцев шел в сторону Капала, но его встретили посланные на подавление мятежа войска, и человек триста, побросав семьи, ушли в Китай.

До 1925 года на чужую сторону уходили свободно, никто не останавливал, – в конце двадцатых годов пограничники устроили заставы. Бывали стычки, перестрелки, но все же казахи уходили потайными тропами, С осени 1931 года, гонимые разрухой и голодом, казахи рода матай устремились за кордон, за ними последовали другие. Известный удалью батыр Нурмухамед Жокеев, из рода кольгей, собрал вооруженный отряд и помог более тысячи семейств перебраться в Китай. Нурмухамеду было тогда около сорока лет; в начале семидесятых он вернулся на родину и пожил еще перед смертью четыре года у себя дома, в поселке Джансугуров.

Власти решили помешать переходам, на помощь пограничникам прислали взвод солдат НКВД с пулеметом. В их распоряжении был самолет. Однако беженцев не убывало. Вскоре за Капалом произошла стычка и крупная перестрелка, в которой, по слухам, погибло около тысячи человек, пытавшихся перейти границу. Их зажали в ущелье и перекосили из пулемета. Мне было тогда пятнадцать лет, я жил в Капале и был очевидцем этих событий. Пулеметная трескотня и винтовочная пальба продолжались с полмесяца. Когда наконец выстрелы прекратились, уцелевшие беглецы собрали трупы погибших родственников и на волокушах из тала стаскивали по пять-шесть мертвецов к местному кладбищу, чтобы предать земле. Несмотря на заграждение, часть жителей ушла в чужие края…

В 1931 году меня перевели в свеклосахарный техникум неподалеку от Гавриловки (ныне Талды-Курган). Там и застал голод, охвативший наш край. Дневной паек у студентов был такой: две сахарных свеклы, двести граммов отрубей и кочан гнилой капусты. Ребята опухали и умирали. С ноября 1931 года по март 1932-го у нас погибло около сорока парней из 270 учащихся. Хорошо, речка выручала. Целыми днями удили в Коксу пескарей и тут же на берегу варили рыбешек в котле…

Директором техникума работал бывший революционер по фамилии Васильев. Очень переживал, что молодые парни мрут, как мухи. В столовой варилась обычно лишь полугнилая картошка в мундире, каждому отпускали по черпачку. Очистки выбрасывали на помойку, и на нее откуда ни возьмись накидывались опухшие бродяги. Поутру мы находили там пять-шесть закоченевших тел. У нас даже тележка была, чтобы вывозить мертвецов, в нее запрягали двух ослов. Директор сам выбирал на эту работу тех, у кого еще были силенки. Возили вниз по реке Коксу и там сбрасывали в воду или спускали под лед. Однажды и мне довелось этим заниматься… За зиму, наверное, около сотни мертвецов сбросили в реку. Я до сих пор помню то место, там теперь на противоположном берегу село Крупское стоит…

Ранней весной 1932 года люди обшаривали поля, выкапывали из-под снега гнилые колосья и по крупинке собирали зерно. Жарили на костре, ели и умирали. После рассказывали, что в Аксу и Капале таким образом отравились сотни человек.

Тех, кто пережил страшную зиму 1932-1933 годов, весной заставили сеять свеклу. Тракторов не было, копали лопатой. Попробуй-ка поковыряй землю с утра дотемна, когда отпускают тебе на день пиалку неочищенного проса. Люди прямо на поле падали с ног, умирали…

Каждая свеколка была на счету, поедать их строго запрещалось. Но не всякий же удержится: кто сварит в котле, кто сырую сжует. Ну а если попадешься – тебя немедленно к прокурору. Скольких тогда засудили!..

Лишь с лета 1933 года чуть полегчало. Откуда-то приказ пришел: выдавать на день работающему на каждого члена семьи по двести граммов зерна. Тут уж немного расправили плечи. А в конце 1933 года техникум передали в ведение московского сахаротреста, и мы стали получать по полкило хлеба и дважды горячее – чай и похлебку.

Но самой памятной осталась все-таки зима 1932 года. Жуткая была пора! Директор Васильев дал телеграмму в Гавриловку: помогите хоть чем-нибудь, иначе все студенты перемрут. Ну, район и расщедрился: выделил нам немного сахара, повидла и растительного масла. Но это добро надо было еще привезти – и снова запрягали ишаков, три-четыре студента садились на телегу и с директорской берданкой отправлялись в дорогу. Это повторялось раз в неделю. Как-то настал и мой черед. Мы поехали втроем: Ваня Сазонов, Павлик Ворошилов и я.

Нескончаемо долгим показался этот путь длиной в семнадцать километров. По обочинам валялись отекшие, разлагающиеся трупы. До Гавриловки мы насчитали 57 мертвецов. А по снежному насту брели, шатаясь, голодающие. Пытались нападать на нашу телегу: видели, что-то везем. Тогда мы палили вверх. Одна женщина закричала: «Эй, агайын! Родные! Возьмите хотя бы ребенка! Может быть, останется жив?..» Мы приняли из ее рук полугодовалого младенца. Потом передали его нашей уборщице Першиной, доброй пожилой женщине. Она и вырастила его. Не знаю, как сложилась судьба мальчика, ведь через два года мы закончили техникум и разъехались…

С тех пор пришлось многое повидать и испытать: войну от Сталинграда до Берлина прошел, дважды ранен был, один раз тяжело – девять месяцев провалялся по госпиталям, – но все вспоминается юность, техникум, голодный 32-й год. И стоит в ушах тот отчаянный женский крик: «Эй, агайын!..»

Академика Жабагу Сулейменовича Такибаева называют первым казахским физиком. Ему принадлежит около 500 собственных и совместных работ фундаментального и прикладного значения в широком диапазоне физических наук. Он создатель и директор первого в республике физического НИИ – Физико-технического института, а также институтов ядерной физики и физики высоких энергий, известный у нас в стране и за рубежом ученый.

Вот его рассказ:

– Я родился в ауле моего прадеда Такибая на земле бывшего Абралинского района Семипалатинской области. Впоследствии эти места присмотрел Берия под испытательный полигон атомного оружия, и, помню, Курчатов, выбиравший площадку, говорил мне: а знаешь, ведь мы же побывали проездом в твоем родном ауле.

Наша семья была глубоко религиозной: дед совершил паломничество в святые места, стал хаджи, отец, добрый, тихий и отзывчивый человек, стал муллой. По нынешним меркам его назвали бы малограмотным, но в двадцатых годах отец слыл знающим и учил детей в скромной аульной школе, кажется, даже назывался директором. Религиозные обряды были уже запрещены, однако благочестивый мусульманин не мог не исполнять завещанного Пророком, и, уединившись в пустой школьной комнатке наподобие чулана, отец в положенные часы совершал намаз.

Разве же укроешься от людских глаз! Кто-то подглядел, донес куда следует. И надо же, не поленились – раздобыли где-то фотографический аппарат и тайком засняли отца молящимся. Вот, дескать, какой в школе директор, не желает избавляться от пережитков, и чему такой мракобес научит советских детей! Правда, тогда все закончилось устной проработкой в районном ГПУ, и отца отпустили. Но в 30-м или 31-м году по нашей степи прокатился противоколхозный мятеж: повстанцы взяли районные центры Кайнар и Чингистау, заменив там красное знамя на зеленое, а потом были подавлены отрядом войск, присланным из Семипалатинска, – я сам слышал винтовочную перестрелку, доносившуюся издали, и почему-то врезалась в память услышанная от взрослых фамилия начальника карательного отряда – Шубин.

Через некоторое время отца арестовали, хотя в этих событиях он не участвовал. Просто подметали под гребенку всех, в прошлом состоятельных, людей, а он был вдобавок муллою, то есть, по тогдашнему лексикону, религиозным фанатиком… Мы с мамой навещали отца в семипалатинской тюрьме № 2, в последний раз видели его незадолго до смерти. Просидев несколько лет, он умер в 1933 году за три месяца до суда. А в Абралинском районе к тому времени от прежнего населения осталось не более 15-20 процентов: кто ушел в Китай, кто в другие края, большинство же погибло от голода.

Мы переехали жить в Семипалатинск. Помню атакой случай. Ехали мимо дома сани с каким-то грузом, укрытым рогожей. Мы, мальчишки, бежим следом, прокатиться же хочется. Я догнал, прыгнул и завалился на что-то жесткое. Когда приоткрыл край мешковины – увидел под собой окоченевшие тела малолетних детей…

Страшная пора. Не дай Бог никому пережить подобное. В зиму 1933 года похоронщики-ездовые собирали по утрам трупы замерзших, жертв истощения и болезней. Так, наверное, подобрали и моего дедушку: по рассказам, он, изнуренный недоеданием, упал замертво прямо на улице. Немного погодя скончалась бабушка. Потом умерла мать: не вынесла всех утрат и потерь. И приютил меня, круглого сироту, детский дом. Вернее, два их было: № 2 и № 5. Спасибо…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Хроника великого джута"

Книги похожие на "Хроника великого джута" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Валерий Михайлов - Хроника великого джута"

Отзывы читателей о книге "Хроника великого джута", комментарии и мнения людей о произведении.