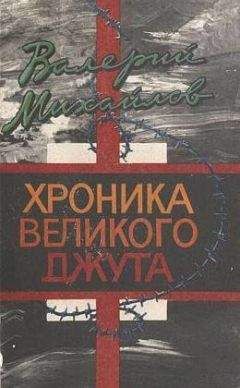

Валерий Михайлов - Хроника великого джута

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Хроника великого джута"

Описание и краткое содержание "Хроника великого джута" читать бесплатно онлайн.

Эта книга – первое крупное исследование истоков, причин и характера великой казахской трагедии, произошедшей в начале 30-х годов. Тогда под видом сплошной коллективизации большевики попытались осуществить этиоцид – уничтожение народа. «Важнейшее» мероприятие в ходе мировой революции, стоившее Казахстану миллиона с лишним жертв, провел соратник Ленина и Сталина, личный друг Свердлова, один из организаторов и исполнителей убийства царя Николая II Ф.И. Голощекин.

В книге, раскрывающей технологию большевистского этноцида, приводятся потрясающие свидетельства тех, кто уцелел в период массового голода.

Документальная повесть рассчитана на массового читателя.

Хозяйство у нас было небольшое: корова, две лошади, овечки. В 1931 году корову увели в колхоз и выдали на зиму пуд пшеницы. Активисты стали поговаривать: у Омирбека целых две лошади, не пора ли раскулачить? Весной отец, забрав старшего сына Шарифа, уехал в Караганду. Вырыл землянку и снова взял в руки шахтерское кайло. А под новый год дал нам знать, чтобы перебирались вслед за ним.

Выехали мы тайно, на двух санях: мать, брат Мухтар, я, дядя с племянником, сестра. Много ли захватишь с собой в дальний путь? Кроме одежды и одеял, разве что круглый столик да самовар прихватили. На следующий день попали в буран, с трудом выбрались на дорогу. За горой Наршёккен – Спящий верблюд – нагнали в занесенной снегом степи пеших путников. Измученные люди с тощими котомками на плечах устало шагали в сторону Спасска. Завидев нас, обступили, выпрашивают хоть чего-нибудь съестного. Мать раздавала курт, кусочки сушеного мяса… Все три дня до самой Караганды мы обгоняли таких же бедолаг, которых выгнал из дома голод.

Среди скопища шахтерских землянок возвышались два крепких кирпичных дома, построенных еще англичанами, и деревянные бараки – конторы. Врытые в землю жилища переполнял народ: каждый горняк давал кров нахлынувшей аульной родне. Нас, например, в четырнадцатиметровой комнатушке жило десятеро, в одно время даже восемнадцать человек. По поселку шатались сотни голодающих, их нигде не брали на работу.

Отцу как шахтеру полагался по карточке такой паек: килограмм хлеба в день, на месяц три килограмма муки или крупы, шесть килограммов мяса, 1800 граммов жира и на иждивенцев по 400 граммов хлеба. Но через два месяца после нашего приезда отец заболел, его перевели на поверхность, а там нормы куда меньше. На то и жили, да еще, как все вокруг, помогали родичам. У казахов пословица есть: если в ауле хоть один голодный, значит, весь аул недоедает. Однажды ночью к нам приехал дядя с семьей. Семь человек. Все помороженные, опухшие. Мать охнула, узнав, сколько дней они не ели. Говорит: сначала чаем вас напою, а потом уж суп дам, вам же сейчас помногу есть нельзя. Дядя отвечает: все равно умрем, дай лучше суп. Как чувствовал: четверо из них вскоре скончались…

Среди тех, кто уцелел, был мой двоюродный брат Капан Сатыбалдин, ставший впоследствии известным прозаиком. На него страшно было смотреть; лицо опухло, говорить не может. Мать отпаивала его сладким чаем, омывала лицо отваром из отрубей и смазывала конопляным маслом. Через две недели опухоль спала, Капан ожил, заговорил. Для своих лет он был весьма развит и образован. Но кто знал, что этот джигит еще и дальновиден! Покидая колхозную контору, Капан прихватил с собой несколько пустых бланков с печатью, на которых писались справки. Такие бумажки были вроде паспортов для бесправных людей, загнанных в колхозы. Не долго думая, молодой парень выписал «документы» нескольким землякам, и те устроились на работу, получили кусок хлеба. С того дня потянулись к нам в землянку люди, знакомые и незнакомые. Капан вырезал из сырой картофелины «печать» и на чистых листах бумаги, так же предусмотрительно захваченных в колхозе, всем выписывал справки. «Не боишься?» – спросили его однажды. «Будь что будет. Зато человек сто теперь выживут».

В августе 1932 года умер отец. Жить стало тяжелее. Выручал семью брат Шариф, ставший молотобойцем, и дядя Хусаин Алтайбаев, обучавший молодых горняков. Осенью я пошел в школу, в первый класс… Помню страшную зиму 1932-1933 годов. По утрам квартальные собирали мертвецов. Часто их находили на крышах наших землянок – бездомные сидели, тесно прижавшись к остывшей за ночь печной трубе. Так их и заметало снегом… Заразные болезни косили людей. В ту пору умерла от оспы и недоедания моя четырехлетняя сестра Батура. В каждой семье были потери. По мертвым даже не плакали – до того привыкли…

В поселке очень трудно было с водой. Толпы окружали один-единственный кран, по которому еле-еле текла вода из далекого Самаркандского водохранилища (близ нынешнего Темиртау). Займешь, бывало, очередь в четыре утра, и к девяти принесешь пару ведер – это большое счастье. Иногда же промерзший до костей с пустыми ведрами плетешься… Снег на улицах грязный от копоти, чтобы набрать в мешки и натопить на печи, надо идти в степь за поселок. Однажды отправились с дядей-кузнецом за снегом на санях, а милиционер проезжавший нарочно сбил мешки на землю. Кузнец не выдержал, возопил небу: «О Аллах, дай мне скорую смерть, и этому негодяю – тоже!»

Был в поселке и небольшой рынок – «шолак-базар»: кружка воды стоила двадцать копеек. Для сравнения – за килограмм хлеба в магазине платили семнадцать копеек. На этом базарном пятачке бродили в поисках добычи полубезумные от голода люди, их называли ударниками. Выхватят у торговца или у зазевавшегося покупателя буханку, а то и просто кусок хлеба – и бежать. На ходу заталкивают хлеб в рот…

В январе, феврале и марте 1933 года к обездоленным пришла наконец продпомощь. Голодающих собирали в полдень и раздавали по триста граммов белого хлеба. Но разве этим прокормишься? На железнодорожных путях они пытались грабить вагоны с продовольствием, но сытые, здоровые охранники без усилий разгоняли народ выстрелами. Впрочем, однажды я был свидетелем, как толпа голодных, оттеснив охрану, окружила какую-то цистерну. Кто-то пробил ее днище, и из дырки потекло подсолнечное масло. Люди давили друг друга, подставляя под струйку кружки, котелки, шапки…

Летом мать с братом Мухтаром уехала в аул, надеясь, что там будет полегче, а я пошел в детский дом. Сам того захотел, чтобы не быть обузой. Детдом был в в поселке Большая Михайловка. Тяжело жилось: тиф и дизентерия косили детей. То и дело хоронили истощенных малышей и подростков. Могилы рыли по очереди, никому ведь не хочется возиться с мертвецами. Дирекция прибавляла за одного похороненного к нашему пайку по пятьдесят граммов хлеба…

Вспоминает Сагидолла Ахметов:

«До сих пор, как в страшном сне, вспоминаю эпизод, случившийся в 1932 году. Худая, измученная женщина с провалившимися от голода глазами подошла к уличному торговцу, здоровенному дядьке, и, схватив хлеб, который тот продавал, бросилась бежать. Невдалеке ее ждали дети – грязные, оборванные, худые – кожа да кости. Торговец без труда догнал ее и хватил колотушкой по голове. Удар был настолько силен, что женщина пала замертво. Случилось это средь бела дня в центре Акмолинска.

…Помнится, в конце двадцатых годов в аулах стало твориться что-то неладное. Местные руководители и активисты ходили по домам и забирали весь скот, заявляя, что он-де теперь принадлежит колхозу. А как людям жить дальше, их не заботило.

В ту пору я работал на строительстве железнодорожной линии Акмолинск – Караганда. Подвозил на тачке землю, таскал камни. Укладывал полотно. В начале зимы 1930 года вернулся домой. А дома – голод. Отец, поняв, что в ауле теперь не прокормиться, решил перебраться в Акмолинск. «Здесь нам не выжить, – сказал он. – А в городе можно найти хоть какую-то работу». Переехали.

Вскоре в Котыркуле открылась первая в этих краях школа трактористов. В число ее учеников попал и я. После учебы работал в тогдашнем «Казжеддорстрое». Сперва трактористом, позже кочегаром (и одновременно помощником машиниста). Обслуживал участок Анар – Акмолинск и Акмолинск – Аккуль. В пути вроде и недолго – шесть часов. Но за это время нужно закинуть в топку несколько тонн угля.

Семья наша через год – к началу зимы 31-го, – вернулась в аул. После этого связь наша прервалась. И только в марте 1932-го от одного из родственников, приехавшего в Акмолинск, узнал, что в аулах начался сильный голод, гибнут люди. Спустя некоторое время добрались до города отец, мать и старший брат. Ничего у них не было, кроме одной котомки. Младший брат Копей и сестра Кадиша умерли от истощения. Отправляясь в дорогу, отец одолжил у одного зажиточного родственника лошадь. Но на пути напали обезумевшие от голода люди. Лошадь отобрали и тут же зарезали.

Голодный люд начал стекаться в Акмолинск со всех сторон. И как только стал сходить снег, открылась страшная картина. Во время поездок мы всюду видели трупы умерших от голода людей. Особенно много в районе станций Бабатай, Вишневка и Анар.

Работа у кочегара тяжелая. Ежедневно нам выдавали по килограмму хлеба. Когда отправлялись в рейс, добавляли еще 600 граммов. После поездки нес оставшийся хлеб родным. Это все, что имели из продуктов. Потому то, что я приносил, исчезало в мгновение ока.

Вскоре толпы голодающих заполнили весь Акмолинск…

Между депо и городом лежал тогда пустырь в пять или тдесть километров длиной. Вместе с другом я почти каждьш день ходил через него в город. Так вот, на пути нам то и дело встречались умершие. Пытались их хоронить. Но трупов с каждым днем становилось все больше. То же самое происходило на улицах Акмолинска. И тогда прибыла конная милиция. У каждого милиционера – по аркану. Связывали вместе по несколько трупов – и волоком тащили за город, на старое кладбище. Довелось побывать и на нем, когда хоронили нашего рабочего. Трупы сваливали в огромные братские могилы. Когда заполнялась одна яма, переходили к следующей.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Хроника великого джута"

Книги похожие на "Хроника великого джута" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Валерий Михайлов - Хроника великого джута"

Отзывы читателей о книге "Хроника великого джута", комментарии и мнения людей о произведении.