Рефат Аппазов - Следы в сердце и в памяти

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

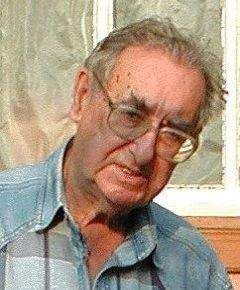

Описание книги "Следы в сердце и в памяти"

Описание и краткое содержание "Следы в сердце и в памяти" читать бесплатно онлайн.

Рефат Фазылович Аппазов - один из немногих крымских татар, кого в минимальной степени коснулась трагедия депортации крымскотатарского народа. Ему посчастливилось работать рядом с легендарным главным конструктором С.П.Королёвым и быть соучастником многих выдающихся событий в области ракетно-космической техники. В конце 1980-х годов Аппазов активно включился в движение по восстановлению прав своего народа, был одним из инициаторов созыва ІІ-го Курултая крымскотатарского народа, членом президиума Меджлиса крымскотатарского народа. Книга, повествующая о некоторых значительных событиях его жизни, об интересных наблюдениях автора, написана образным и живым языком. Трагические страницы сменяются ироническими с изрядной долей юмора, оставляя место историко-политическим оценкам и даже философским рассуждениям.

Был ли Королёв честолюбив? Безусловно и несомненно. Но это честолюбие не выпирало из него как примат желаний над рассудком. Он был лидером от рождения, от природы, и не представлял себя в роли ведомого, не переносил, когда кто-то им командовал. Первенство в любом деле приносило ему очень большое моральное удовлетворение, но он никогда не старался приписать успехи только себе, и вообще я не помню случая, чтобы он как-то подчёркивал свою особую роль, когда отмечалось успешное завершение того или другого крупного проекта. Однако, я уверен, его самолюбие очень страдало от того, что его настоящее имя скрывалось за семью печатями, ни в каких официальных сообщениях оно не упоминалось, и даже его редкие статьи в газетах печатались под псевдонимом "профессор К. Сергеев". В двух-трёх случаях я явно почувствовал, как Сергей Павлович переживает свою "закрытость" от людей, от мира сего. Помню случай, когда один из его заместителей стал сильно нажимать на него, требуя ускорить решение вопроса, связанного с привлечением дополнительных финансовых средств и некоторых подразделений Академии Наук к одной из наших научных программ, Сергей Павлович, будучи озабочен многими не менее важными проблемами, в довольно резкой форме произнёс: "У нас же есть теперь отец первого спутника Земли, вот и идите к нему со своими претензиями. Посмотрим, как он решит ваши дела".

Он имел в виду академика Седова Леонида Ивановича, известного учёного в области механики, аэрогазодинамики и особенно гидродинамики, а также теории подобия и моделирования. Когда я услышал слова Сергея Павловича, мне живо представился образ этого человека, который ярко запечатлелся в памяти ещё со студенческих лет. Уже будучи дипломником, я работал тогда над проектом авиабомбы против подводных лодок. В поисках теоретического и экспериментального материала, по рекомендации своего консультанта, я обратился к профессору Седову, который организовал и оснастил самую современную по тем временам гидродинамическую лабораторию в ЦАГИ[10]. Это был в полном смысле слова красавец-мужчина, обаятельный, элегантный, улыбчивый, доброжелательный. Тогда он почему-то провёл меня, какого-то безвестного студентишку, в большой зал и показал свой только недавно построенный гидродинамический бассейн, и было видно, как он им гордится. По интересующему меня вопросу он дал несколько советов и порекомендовал некоторые материалы из научных журналов, которыми я так и не сумел тогда воспользоваться. Вот каким я запомнил Л. И. Седова, в адрес которого Сергей Павлович бросил не очень лестные слова. Чем же заслужил академик Седов подобный упрёк? Случилось так, что ещё за два года до запуска первого спутника, в 1955 году, академик Седов, представляя в Копенгагене на 6-м Конгрессе Международной Астронавтической федерации советскую науку, сделал сенсационное заявление о том, что в самом недалёком времени в Советском Союзе будет осуществлён запуск спутника Земли, раньше, чем это сделают американцы, и что наши спутники превзойдут по весу американские. Как мог на такое решиться Седов - можно строить только догадки. Ведь в те годы всё, что делалось в этой области, держалось в строжайшем секрете, тем более сведения о перспективных разработках. Без особого разрешения или даже поручения ЦК КПСС вряд ли возможно было сделать такое заявление, не желая подвергнуть себя огромному риску. Несколько легче ответить на другой вопрос: а какое, собственно, отношение имел академик Седов к проблеме первого спутника? Можно смело сказать - никакого. Седов не занимался ни одной из практических или теоретических проблем, связанных с запуском спутника. Только поэтому он и мог оказаться на астронавтическом конгрессе, тогда как истинным творцам новой техники путь на международные форумы был плотно перекрыт. Представлять советских учёных на конгрессе у Седова были и какие-то формальные основания: он числился председателем некой бутафорной организации под очень длинным и совершенно безответственным названием "Междуведомственная комиссия по координации работ в области организации и осуществления межпланетных сообщений". Не правда ли, в этом есть что-то очень напоминающее фантастическую "Аэлиту" А. Толстого? В составе этой Междуведомственной комиссии не было ни одного из тех учёных или конструкторов, которые реально занимались проблемами ракетно-космической техники. Никто из них не мог иметь никаких контактов с зарубежными специалистами. Седов же, показав свою осведомлённость и, более того, причастность (хотя она и была лишь мнимой) к делам, связанным с подготовкой к запуску спутника Земли, стал восприниматься зарубежным научным миром как ключевая фигура в советской программе освоения космоса. Когда же спустя два года сбылись его слова, произнесённые на Копенгагенском конгрессе, его и окрестили "отцом первого спутника". Надо заметить, что Седов в последующем не давал повода к тому, чтобы приписать себе незаслуженную славу, но и ни разу публично не опроверг распространяемые домыслы о его ведущей роли в этой программе. Все эти слухи окончательно рассеялись только после смерти Королёва.

Если бы попытались описать все случаи самого откровенного "затирания" имени Королёва, могло бы получиться сочинение изрядного объёма даже при том, что по сегодняшний день многое ещё остаётся неизвестным. Однако, коль скоро пришлось коснуться этого щекотливого вопроса, было бы уместным вспомнить ещё три характерных эпизода.

Известно, что после успешного завершения полёта Гагарина Шведская Академия Наук предложила наградить создателя первого пилотируемого корабля Нобелевской премией и обратилась по этому поводу с запросом в Академию Наук СССР. Последовал ответ Хрущёва в том духе, что автором является весь Советский Союз, весь советский народ. Более глупого и наглого ответа вряд ли можно было бы придумать. Между тем за это достижение самому Хрущёву и одному из тогдашних секретарей ЦК КПСС Фролу Романовичу Козлову были присуждены звания Героев Социалистического Труда, естественно, с вручением медалей "Золотая Звезда Героя". Вот так Королёв остался без Нобелевской премии. Каково было человеку это терпеть? И ради чего?

Думается, что не самые приятные минуты испытал Сергей Павлович и во время церемонии встречи Гагарина в Москве. Кто постарше, помнит, вероятно, как показывало телевидение в тот день ликующую столицу. Десятки, а может быть и сотни тысяч людей запрудили все улицы и площади. Гагарин во Внуковском аэропорту докладывает Хрущёву об успешном выполнении задания партии и правительства. Гагарин и Хрущёв едут на открытом лимузине через весь город к Кремлю. Везде флажки с портретами Гагарина и Хрущёва, море цветов и улыбок. Затем незабываемый митинг на Красной площади и чествование первого героя космоса. А где же Королёв, вдохновитель и создатель всего этого, вынесший на своих плечах непомерный груз ответственности, преодолевший многие и многие преграды на небывало тернистом пути? При встрече Гагарина в аэропорту он оставался на втором плане, а затем не смог добраться до Красной площади. Вместо этого поехал к себе домой и с женой наблюдал всю картину по телевизору. Справедливо это?

Ни в коем случае не желая умалить значение подвига Гагарина и его личные заслуги, хотел бы в то же время заметить, что успех этого полёта от него никак не зависел, или, скажем точнее, зависел в очень малой степени. Всё решала техника, разум, заложенный в эту технику, умение безукоризненно подготовить её к предстоящему полёту. После полёта в ближайшие несколько лет Гагарин с триумфом пронёсся по всем странам и континентам, получил множество поздравлений и наград, стал любимцем всей планеты. Многие люди понимали, что Гагарин является лишь символом одного из величайших достижений науки и техники двадцатого века, но было бы так же величайшей справедливостью, если этот символ запечатлелся в памяти человечества и с самого начала не в виде образа одного человека, а двух.

Случались курьёзы и менее значительного масштаба. Так, ровно через год после полёта Гагарина, когда 12 апреля уже был объявлен Днём космонавтики, в Кремлёвском дворце съездов состоялся большой торжественный вечер, посвящённый этому событию. На него был приглашён и Королёв с женой. В таких случаях в президиум приглашались, кроме высокопоставленных руководителей партии и правительства, так же и виновники торжества. Но ни Королёв, ни кто-либо из его сподвижников в президиум приглашения не получили. Более того, когда Сергей Павлович, войдя в зал, попытался занять место в первых рядах, поближе к сцене, вежливые молодые люди из КГБ объяснили ему, что эти места предназначены только для тех, кто имеет непосредственное отношение к космосу и что ему надо занять место подальше. Нужны ли комментарии?

И пару слов ещё об одном весьма характерном случае. Знавшим Королёва хорошо известно его трепетное отношение к Луне. Он очень хотел застолбить свой приоритет в научном и практическом начале освоения этой нашей вечной спутницы. Кое-что в этом направлении уже было сделано: пролёт мимо Луны, прямое попадание в Луну с донесением до её поверхности вымпела с гербом СССР, фотографирование обратной стороны Луны и присвоение ряду образований на её поверхности имён знаменитых учёных, открытие об отсутствии магнитного поля Луны и некоторые другие достижения. Но до сих пор не удавалась мягкая посадка с доставкой на её поверхность научных приборов, фототелевизионных устройств и иного полезного оборудования. Раз за разом мы терпели досадные неудачи, хотя победа, казалось, совсем рядом. Сергей Павлович тяжело переживал эти неудачи, но каждый раз убеждал всех, что следующий пуск обязательно будет успешным, так как все слабые места уже выявлены, всё доработано и доведено до максимальной степени надёжности и больше просто нечему отказывать. Он полон был надежд и нетерпения. Но не суждено было ему дожить до мягкой посадки и удовлетворить своё честолюбие ещё одним крупным достижением. Это событие произошло ровно через 20 дней после смерти Сергея Павловича - 3 февраля 1969 года. Лунный космический аппарат "Луна-9" мягко сел на поверхность Луны в районе Океана Бурь и передал непосредственно с места посадки первые панорамные съёмки её ландшафта. К этому моменту имя Королёва после его смерти уже было рассекречено и облетело весь мир. Учитывая это обстоятельство, а также огромный вклад, внесённый Королёвым в последнее достижение, президент Академии Наук М. В. Келдыш, руководитель предприятия, в котором был изготовлен данный экземпляр космического аппарата, Г. Н. Бабакин, заместитель Королёва Б.Е.Черток через председателя Государственной комиссии по испытаниям "Лунников" Г. А. Тюлина обратились в Центральный Комитет партии с предложением посвятить этот полёт памяти Главного конструктора академика Королёва. Из сообщения ТАСС об успешном завершении полёта Лунного космического аппарата за номером 9 люди узнали о другом: оказывается, коллективы всех предприятий, участвовавших в создании, осуществлении запуска и управлении этим аппаратом, посвятили своё достижение открывающемуся в марте 1966 года XXIII съезду КПСС. Я могу дать клятвенное заверение в том, что коллектив нашего предприятия, в котором до последнего дня жизни работал Сергей Павлович Королёв, такого решения не принимал и с подобным предложением не обращался. Абсурдная ситуация? Безусловно. Но такова была воля "руководящей и направляющей силы советского общества".

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Следы в сердце и в памяти"

Книги похожие на "Следы в сердце и в памяти" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Рефат Аппазов - Следы в сердце и в памяти"

Отзывы читателей о книге "Следы в сердце и в памяти", комментарии и мнения людей о произведении.