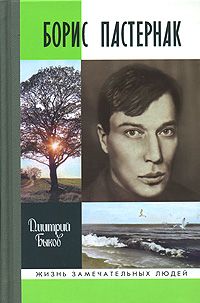

Дмитрий Быков - Борис Пастернак

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Борис Пастернак"

Описание и краткое содержание "Борис Пастернак" читать бесплатно онлайн.

Эта книга – о жизни, творчестве – и чудотворстве – одного из крупнейших русских поэтов XX века Бориса Пастернака; объяснение в любви к герою и миру его поэзии. Автор не прослеживает скрупулезно изо дня в день путь своего героя, он пытается восстановить для себя и читателя внутреннюю жизнь Бориса Пастернака, столь насыщенную и трагедиями, и счастьем.

Читатель оказывается сопричастным главным событиям жизни Пастернака, социально-историческим катастрофам, которые сопровождали его на всем пути, тем творческим связям и влияниям, явным и сокровенным, без которых немыслимо бытование всякого талантливого человека. В книге дается новая трактовка легендарного романа «Доктор Живаго», сыгравшего столь роковую роль в жизни его создателя.

В восемнадцатом-девятнадцатом пошатнулось религиозное миропонимание Пастернака, поскольку катастрофа не только вернула жизнь к ее простым и важным первоосновам, но и сняла с нее налет тончайшей, трудноуловимой субстанции, которая делала существование возможным. Дальше пришлось жить в мире, лишенном пленительных условностей и утонченных радостей, – в мире почти без искусства, хотя очень скоро Москва и наводнилась поэтическими кафе (в меню имелись чай, морковный кофе, пирожные из черного хлеба с повидлом).

Маяковский мог все это приветствовать – его внутренняя трагедия резонировала с гибелью и перерождением страны, и он возбужденно шагал по улицам, радостно кидался на выстрелы: «Стреляют!» Пастернак стрельбы не любил. Ему становилось скучно. «Счастливее ли стали у Вас люди в этот год? У нас, наоборот, озверели все, я ведь не о классах говорю и не о борьбе, а так вообще, по-человечески. Озверели и отчаялись», – пишет он в декабре семнадцатого Ольге Збарской, жене Якова Ильича, которого через полгода после этого письма убьют белогвардейцы во время мятежа на Урале (он окажется на стороне восставших рабочих и станет прототипом «красноармейца первых тех дивизий, что бились под Сарептой и Уфой» в «Спекторском»). В восемнадцатом, а особенно в девятнадцатом стало еще хуже – жизнь скудела и духовно, и материально, и никакого оправдания этому уже не было. Пастернак работал, конечно, – по заказу Горького, оказавшегося незлопамятным, переводил Клейста для «Всемирной литературы», записался в Комиссию по охране культурных ценностей, летом с отцом копал огород в имении Карзинкино – ныне платформа Очаково. Пастернак любил огородничество, гордился, что может обрабатывать землю своими руками, честно ест картошку и яблоки. Тем не менее новых стихов в это время почти не появляется: большая часть «Тем и вариаций» – то, что не вошло в «Сестру» и было либо написано, либо задумано еще в семнадцатом. Главное же, что он начал в семнадцатом и опубликовал в восемнадцатом году (в «Знамени труда»), – наброски к драме о Французской революции, задуманной сразу по возвращении из Тихих Гор, но осуществленной совсем не в том ключе, в каком предполагалось писать ее после Февраля. Вопреки авторской датировке («июль – август 1917»), мы склонны полагать, что эти две сцены написаны в восемнадцатом, незадолго до публикации: общий тон этого сочинения бесконечно далек от якобы одновременно писавшейся «Сестры», да и до Французской ли революции было Пастернаку в июле семнадцатого года! Скорей уж «Драматические отрывки» отражают настроения депрессивного восемнадцатого, тоску мессидора и страх перед термидором. Пастернаковский Сен-Жюст мечтает вырваться из Парижа, чтобы увидеть революцию издали:

Там тело духа стережет дракон

Посредственности и Сен-Жюст Георгий,

А здесь дракон грознее во сто крат,

Но здесь Георгий во сто крат слабее.

Пастернак в девятнадцатом году, съездив в Касимов к брату матери – отдохнуть и поработать в огороде, – писал родным: «Для того, чтобы заключить, что она (революция. – Д. Б.) реальна в классе, в крестьянах, – видеть ее не надо. А видна она не в мужиках, а во взвешенном виде между доисторической осенью 1916 года и темным послереволюционным близким будущим. – В Москве она нейтрализована и начинается за Перервой». Надежде Павлович он писал еще откровеннее: в Москве «кто трудится, тот не ест». Спасение от этого абсурда виделось ему именно в провинции, где бюрократическое и идеократическое насилие над жизнью было не так тотально.

О Москве первых послереволюционных лет написана лучшая проза Цветаевой – «Мои службы», «Вольный проезд» и «Повесть о Сонечке». Пастернак и Цветаева оба написали свою главную, самую большую прозу именно об этих временах – только у Пастернака доктор уезжает из Москвы, а героини Цветаевой, как и сама Цветаева, – остались. И вот странность: два больших поэта, живущие в непосредственной территориальной близости (сначала – по разные стороны Арбата, потом – в получасе ходьбы друг от друга, что там идти-то от Волхонки до Борисоглебского?), бывающие в одних домах, вращающиеся в одном кругу, читающие на одних собраниях, – не только почти не общаются, но толком и не знакомятся. Пастернак в восемнадцатом особенно замкнут, как всегда на переломе: ему надо сначала себе все объяснить, а потом говорить с другими. Но главное объяснение, думается, – в том, что уж очень по-разному они смотрят на происходящее; между «Доктором Живаго» и «Повестью о Сонечке» – пропасть. Дело не в том даже, что это вещи разных жанров и задач: не таких уж и разных, оба автора поставили себе задачу рассказать о своем идеале, и Юра Живаго – тот идеальный друг и собеседник, которого у Пастернака не было; Сонечка – идеальная собеседница и муза Цветаевой. Пропасть же – в том, что все московские очерки Цветаевой, состоящие, в общем, из едва обработанных дневниковых записей, создают ощущение праздника. Феномен этот необъясним. Ведь Цветаева в это время – жена белогвардейца, для нее высшее наслаждение – в лицо комиссару Луначарскому на общем поэтическом вечере (где Луначарский читает свои переводы из швейцарца Карла Мюллера!) прочитать «Фортуну», где открытым текстом сказано про «тройную ложь Свободы, Равенства и Братства». Цветаева в это время самым искренним образом играет в монархизм, как играла потом в романтизм, сочиняя драмы для Сонечки. Она живет на чердаке в Борисоглебском, теряет дочь Ирину, еле спасает гениального ребенка Алю («Старшую из тьмы выхватывая, младшей не уберегла») – ей куда тяжелее, чем Пастернаку, у которого как-никак семья – отец, мать, брат, сестры; пусть сестры молоды и беспомощны, а родители стары, у матери сердечный приступ за приступом, у отца глаза слабеют, но они все-таки вместе, им по-человечески уютнее. Но вот у Цветаевой – праздник, и может быть, лучшее, что она написала в жизни, – арбатский цикл 1918–1921 годов, и «Лебединый стан», и очерки. Да и «Сонечка», главная ее проза, – об этом же, и это проза счастливая, несмотря ни на что.

Пастернак те годы вспоминать не любил и в «Докторе» охарактеризовал их вот как:

«Настала зима, какую именно предсказывали. Она еще не так пугала, как две наступившие вслед за нею, но была уже из их породы, темная, голодная и холодная, вся в ломке привычного и перестройке всех основ существования, вся в нечеловеческих усилиях уцепиться за ускользающую жизнь. (…)

Производились перевыборы правлений везде: в домовладениях, в организациях, на службе, в обслуживающих население учреждениях. Состав их менялся. Во все места стали назначать комиссаров с неограниченными полномочиями, людей железной воли, в черных кожаных куртках, вооруженных мерами устрашения и наганами, редко брившихся и еще реже спавших.

Они хорошо знали порождение мещанства, среднего держателя мелких государственных бумаг, пресмыкающегося обывателя и, ничуть не щадя его, с мефистофельской усмешкой разговаривали с ним, как с пойманным воришкой.

Крестовоздвиженская больница теперь называлась Второй преобразованной. В ней произошли перемены. Часть персонала уволили, а многие ушли сами, найдя, что им служить невыгодно (…). Свой уход по корыстным соображениям они не преминули выдать за демонстративный, по мотивам гражданственности, и стали относиться пренебрежительно к оставшимся, чуть ли не бойкотировать их. В числе этих оставшихся, презираемых был и Живаго».

Ясно, что Пастернак всегда склонен был оставаться в числе презираемых – лишь бы работать; демонстративная фронда – не по нему. Но как контрастирует сам тон этого отрывка с цветаевскими, почти неизменно веселыми воспоминаниями! Как лихо и самоубийственно она – в лицо своему начальству! – высказывает все, что думает и о нем, и о происходящем вообще! «Товарищ Керженцев кончает свою статью пожеланием генералу Деникину верной и быстрой виселицы. Пожелаем же и мы, в свою очередь, товарищу Керженцеву»… («Мои службы»). Отчего она так азартно рассказывает о своей Москве девятнадцатого, отчего так угрюм в это время Пастернак? Словно в разных городах они жили. Сколько у нее в это время новых друзей – Алексеев, Завадский, Антокольский, Голлидэй, Стахович, Вахтангов, Мчеделов! – а он отрекается от последних, от Штиха (единственный близкий поэт – Асеев – в это время на Дальнем Востоке; с Маяковским короткости нет).

В грустные свои дни, незадолго до разоблачения мужа – советского агента в Париже – в тридцать седьмом, в полном литературном и почти полном человеческом одиночестве она обращается памятью к девятнадцатому году: счастливейшему. И в самом деле, какое счастье даже думать об этих двух почти ангельских существах – матери и дочери, бедующих на своем чердаке:

А если уж слишком поэта доймет

Московский, чумной, девятнадцатый год, —

Что ж, – мы проживем и без хлеба!

Недолго ведь с крыши – на небо.

Секрет, наверное, в том, что она в те времена умудрялась любоваться в равной мере и красными, и белыми; что с неутолимой жадностью набрасывалась на детали; что могла упиваться не только французскими стихами, но и фразой из «Известий»: «Власть над морем – власть над миром!» Она переживала великий романтический период – и чувствовала себя преданной Лозэном Марией Антуанеттой: «Друзья мои – в советской, якобинской, маратовской Москве!» Карнавал, вьюга, голод, любовь, молодость. Все друг в друга влюблены, и все страдают – о, не от голода, конечно, – от любви! Какая беспомощность, хрупкость, какое кружение на краю жизни, «обтанцовывание смерти» – точнейший цветаевский диагноз эпохе; какая всеобщая загипнотизированность искусством, какие порывы дружества – даже к красноармейцам, потому что гибнем все, вне идеологических разделений (Цветаева, впрочем, отлично понимала, что и красной романтике – как и белой романтике – осталось недолго; для нее иной красноармеец лучше мещанина или буржуа, тут все по-блоковски, хотя никакой симпатии к большевикам она не испытывала сроду). После «Повести о Сонечке» нельзя не полюбить всю эту фантастическую молодежь, кавалеров и куколок, таких фарфоровых, так легко и весело умирающих! Если и стоит за что-то любить русскую революцию и все пятилетие, последовавшее за нею, – то вот за это; за тех, кого она убила. Но прежде чем всех этих призраков убить – она их все-таки создала.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

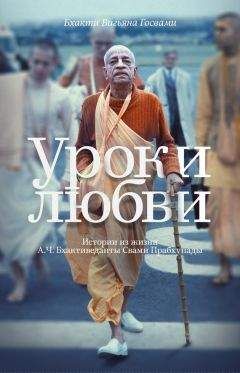

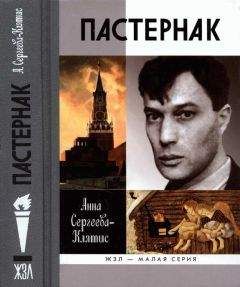

Похожие книги на "Борис Пастернак"

Книги похожие на "Борис Пастернак" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Быков - Борис Пастернак"

Отзывы читателей о книге "Борис Пастернак", комментарии и мнения людей о произведении.