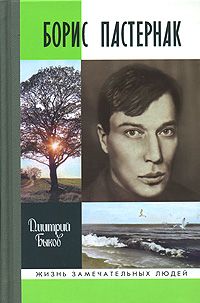

Дмитрий Быков - Борис Пастернак

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Борис Пастернак"

Описание и краткое содержание "Борис Пастернак" читать бесплатно онлайн.

Эта книга – о жизни, творчестве – и чудотворстве – одного из крупнейших русских поэтов XX века Бориса Пастернака; объяснение в любви к герою и миру его поэзии. Автор не прослеживает скрупулезно изо дня в день путь своего героя, он пытается восстановить для себя и читателя внутреннюю жизнь Бориса Пастернака, столь насыщенную и трагедиями, и счастьем.

Читатель оказывается сопричастным главным событиям жизни Пастернака, социально-историческим катастрофам, которые сопровождали его на всем пути, тем творческим связям и влияниям, явным и сокровенным, без которых немыслимо бытование всякого талантливого человека. В книге дается новая трактовка легендарного романа «Доктор Живаго», сыгравшего столь роковую роль в жизни его создателя.

Мировоззрение свое Пастернак попытался внятно сформулировать в статье «Несколько положений», которую он в 1926 году послал Цветаевой как творческое кредо. Она датирована у него 1918 и 1922 годами (доработана перед публикацией в альманахе «Современник» 1922 года). Цветаевой он писал, что за «Несколько положений» стоит горой, добавляя, что это не столько афоризмы (то есть, по существу, эффектные парадоксы, общие места навыворот), сколько, «пожалуй, даже и мысли».

«Современные течения вообразили, что искусство как фонтан, тогда как оно – губка.

Они решили, что искусство должно бить, тогда как оно должно всасывать и насыщаться.

Они сочли, что оно может быть разложено на средства изобразительности, тогда как оно складывается из органов восприятия.

Ему следует быть в зрителях и глядеть всех чище, восприимчивей и верней, а в наши дни оно познало пудру, уборную и показывается с эстрады (…).

Книга есть кубический кусок горячей, дымящейся совести – и больше ничего.

Неумение найти и сказать правду – недостаток, которого никаким уменьем говорить неправду не покрыть».

Искусство не изобретает, но подражает и развивает; это истинно христианская концепция искусства, намеченная, кстати, и в докладе Мандельштама «Скрябин и христианство», где искусство трактовалось как «свободное и радостное подражание Христу». Здесь они с Пастернаком едины – как почти все крупные мастера, для которых слово «произвол» – ругательство. Искусство ничего не делает по своему произволу – оно различает уже имеющееся, делает слышным неслышное, но уже существующее.

Чистую сущность поэзии в «Нескольких положениях» он определял в стилистике голодной Москвы первых пореволюционных лет:

«Она тревожна, как зловещее круженье десятка мельниц на краю голого поля в черный, голодный год».

Это не только влияние «черного, голодного года». Между прочим, ему и Марбург во сне представлялся осажденным – сытенький, чистенький Марбург в безоблачной еще Европе девятьсот двенадцатого. Поэзия немыслима без тревоги, потому что она всегда – напоминание о высшей реальности; так мельница напоминает о ветре.

Им ветер был роздан, как звездам – свет.

Он выпущен в воздух, а нового нет.

А только, как судна, земле вопреки,

Воздушною ссудой живут ветряки.

…

Когда же беснуются куры и стружки,

И дым коромыслом, и пыль столбом,

И падают капли медяшками в кружки,

И ночь подплывает во всем голубом,

И рвутся оборки настурций, и буря,

Баллоном раздув полотно панталон,

Вбегает и видит, как тополь, зажмурясь,

Нашествием снега слепит небосклон, —

Тогда просыпаются мельничные тени.

Их мысли ворочаются, как жернова.

И они огромны, как мысли гениев,

И несоразмерны, как их права.

Это выправленная в 1928 году редакция «Мельниц», вошедших еще в «Поверх барьеров» и написанных в Красной Поляне, в пятнадцатом году, в гостях у Нади Синяковой. Никто еще не сравнивал поэта с мельницей, а мельницу – со звездой (точнее было бы с Луной – это она «заимствует свет», у звезд он собственный).

Нельзя отделаться от впечатления, что, говоря о «современных извращеньях», как предполагал он назвать одну из глав «Квинтэссенции», – Пастернак имеет в виду и политический произвол: не только поэт, но и власть должна бы исходить не из своих произвольных представлений о ходе вещей, а из логики истории. Ломать ее опасно, безнаказанным это не остается. И поэт, и идеальный властитель – не преобразователи, а подражатели природы, ее голоса; ломка естественного порядка вещей, пусть даже и с самыми лучшими, утопическими намерениями, – есть насилие над природой искусства… и власти.

Вот почему в Касимове нравилось ему больше, чем в Москве.

В восемнадцатом ему пришлось переехать к родителям – иначе их бы «уплотнили»; во избежание вселения красноармейцев или ответработников Пастернаки и так уже пригласили к себе дружественную семью Устиновых, звали и Ольгу Фрейденберг с матерью – те отказались. В двадцать первом Пастернаков собирались вовсе выселить с Волхонки как общественно бесполезных и классово чуждых, но спасло заступничество Луначарского, тогда еще почти всемогущего. Вскоре Борис снова снял себе отдельную комнату в Гранатном переулке, у друзей семьи – Марии Пуриц и ее дочери.

В августе двадцатого в Петрограде умер Михаил Фрейденберг. Его дочь тяжело болела, подозревали туберкулез. Она спасалась от отчаяния изучением христианских апокрифов. Печататься ей было негде. Они с матерью жили почти в нищете. Пастернаки ничем не могли помочь – у самих не было даже сухарей; Борис неоднократно подавал прошение в Наркомпрос о пайке, но оно оставалось безответным. Леонида Пастернака пригласили в Кремль портретировать вождей во время VII съезда Советов (1919), но до двадцать первого года ему так и не удосужились заплатить – потребовалось специальное распоряжение Ленина. Почти все эти работы, немедленно отправленные в Третьяковскую галерею, были впоследствии уничтожены – вслед за репрессированными деятелями, которых писал Леонид Осипович.

До двадцать первого года семья жила продажей книг, обработкой участка в Карзинкине, редкими продовольственными посылками от друзей и выступлениями Бориса то в кафе, то в Политехническом. В двадцатом оживилась было деятельность издательств, и у Пастернака купили в Госиздате рукопись «Сестры моей жизни»: заплатили копейки и книгу не выпустили. В двадцать первом он продал туда же – и тоже безрезультатно – рукопись «Тем и вариаций», включавших стихи 1917–1921 годов.

6

«Сестру» перекупил у Госиздата Зиновий Гржебин, основавший собственное издательство в 1921 году. Книга вышла в двадцать втором и тут же сделалась сенсацией. «Темы и вариации» Пастернак продал издательству «Геликон» в Берлине, с правом продажи книги в Москве. Они вышли в 1923 году.

Книгу эту Пастернак считал более слабой, чем «Сестра». Тут он к себе, пожалуй, избыточно суров – в целом она будет и посильнее: внятность, страсть, полное и совершенное владение мастерством (чего сам Пастернак не ценил, как не любил и слова «мастерство»). Цветаева точно определила разницу: «Та книга – ливень, а эта – ожог: мне больно было, и я не дула…» Действительно, в «Темах» нет дождевой свежести «Сестры», оглушительного и ослепительного счастья первого дня творения; там даже в раскаленных степях дышала первозданность – здесь все спеклось, выжжено, сухо; там текло – здесь сыплется. Если в «Сестре» налицо сквозной сюжет (как, собственно, и в русском революционном «межсезонье» апреля – октября 1917 года), в «Темах» он рассеивается и дробится, как теряется и смысл русской истории в холоде и хаосе 1918–1920 годов. Здесь попытка выстроить цельную книгу с самого начала была обречена – отчего Пастернак и выбрал оптимальный сценарий, построив сборник как куст, без стержня-ствола.

Евгений Пастернак справедливо замечает, что если «Сестра» вся пронизана духом лермонтовской поэзии, вечно-юношеской, стремящейся к богоравности, – то в «Темах» господствует Пушкин, зрелый, эпический. Связано это с тем, что 1918–1921 годы прошли для Пастернака в силовом поле пушкинской проблематики, в размышлениях о человеке и обществе, поэзии и власти, личности и государстве, наконец.

У Пушкина есть сквозной образ – Каменный гость, он же Медный всадник, он же «государства истукан», как названо это в «Лейтенанте Шмидте»: молодой безумец пошутил со статуей – и дошутился. Подробнее об этом писал Роман Якобсон. В «Темах и вариациях» – смысловом центре книги – Пушкин сталкивается со статуей, с ее вековой загадкой; но для него это не враг и не оппонент, а предок. Такие отношения поэта и власти – важнейшая догадка Пастернака: Пушкин, стоящий перед каменным сфинксом, – равносущная ему, единоприродная сила. Они уравновешивают друг друга. «Светло как днем. Их освещает пена. От этой точки глаз нельзя отвесть». Собственно, он и не отводил – противостояние и взаимное уравновешивание поэта и власти стало главной темой Пастернака на протяжении всех двадцатых и тридцатых, пока он верил, что власть стоит рассматривать всерьез.

Важно, что сфинкс в этом цикле – с самого начала часть природы; что встречаются, собственно, Поэт и природа, Пушкин и море, Пушкин и пустыня, «скала и Пушкин».

Два бога прощались до завтра,

Два моря менялись в лице:

Стихия свободной стихии

С свободной стихией стиха.

Два дня в двух мирах, два ландшафта,

Две древние драмы с двух сцен.

Мы говорили уже о том, что с самых ранних стихов Пастернака история и природа друг другу противостоят; так же противостоят – но и взаимно обусловливают друг друга – поэт и стихия, поэт и народ, поэт и государство. Не случайно в «Подражательной вариации» звучит мотив «Медного всадника» – но подменен главный герой: не Петр, а Пушкин стоит «на берегу пустынных волн», и это его, а не петровские великие думы определяют будущее:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

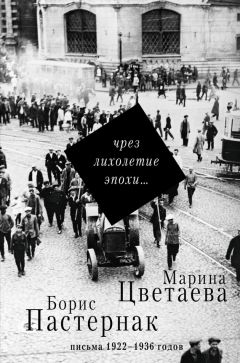

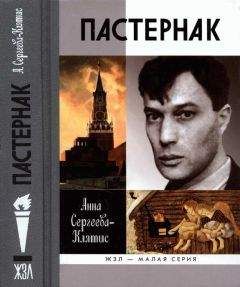

Похожие книги на "Борис Пастернак"

Книги похожие на "Борис Пастернак" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Быков - Борис Пастернак"

Отзывы читателей о книге "Борис Пастернак", комментарии и мнения людей о произведении.