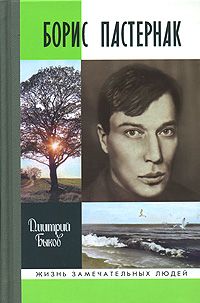

Дмитрий Быков - Борис Пастернак

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

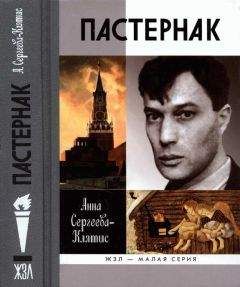

Описание книги "Борис Пастернак"

Описание и краткое содержание "Борис Пастернак" читать бесплатно онлайн.

Эта книга – о жизни, творчестве – и чудотворстве – одного из крупнейших русских поэтов XX века Бориса Пастернака; объяснение в любви к герою и миру его поэзии. Автор не прослеживает скрупулезно изо дня в день путь своего героя, он пытается восстановить для себя и читателя внутреннюю жизнь Бориса Пастернака, столь насыщенную и трагедиями, и счастьем.

Читатель оказывается сопричастным главным событиям жизни Пастернака, социально-историческим катастрофам, которые сопровождали его на всем пути, тем творческим связям и влияниям, явным и сокровенным, без которых немыслимо бытование всякого талантливого человека. В книге дается новая трактовка легендарного романа «Доктор Живаго», сыгравшего столь роковую роль в жизни его создателя.

Главное ощущение от этих стихов – свобода, и эмоциональная, и формальная: хочу – буду длить и длить строку, до десяти стоп, хочу – с последней смелостью отрекусь от любимой. Здесь Пастернак снова, как когда-то в Марбурге, ощутил восторг разрыва – хотя связан с Еленой был несравненно крепче, чем с Идой; нового рождения тут нет, одна горечь, но и в самой интенсивности отчаяния мерещится освобождение.

В связи со всей этой историей, стоившей ему в общей сложности четырех лет жизни (последние стихи, обращенные к Елене, появляются еще ив 1921 году), возникает иногда постыдный, обывательский, а все-таки неизбежный вопрос: что между ними было? Евгений Пастернак отвечает на этот вопрос однозначно: Елена Виноград была слишком сурова, ничего не было и быть не могло (почему страсть, не знавшая утоления, и не отпускала его так долго). Сам Пастернак о прототипе Жени Люверс говорил: «Я написал это о человеке, на десять верст к себе не подпускавшем. И оказалось – все правда!» В феврале восемнадцатого он наконец прозревает – она его не любила, чему он не мог поверить; она выбрала другого, с чем он не в силах смириться; она ему лгала – и это мешает ему проститься с ней чисто и рыцарственно («По крови я еврей, по всему остальному за ее вычетом – русский. Института рыцарства не знала история ни того, ни другого народа», – писал он Штиху).

О ангел залгавшийся, сразу бы, сразу б,

И я б опоил тебя чистой печалью!

Но так – я не смею, но так – зуб за зуб?

О скорбь, зараженная ложью вначале,

О горе, о горе в проказе!

О ангел залгавшийся, – нет, не смертельно

Страданье, что сердце, что сердце в экземе!

Но что же ты душу болезнью нательной

Даришь на прощанье? Зачем же бесцельно

Целуешь, как капли дождя, и как время,

Смеясь, убиваешь, за всех, перед всеми!

То, что в отношения высочайшего лирического накала затесалась проза, – выражено здесь метафорой предельно грубой, физиологичной: «сердце в экземе», «душу болезнью нательной даришь на прощанье». Сказано, в общем, коряво – но накал таков, что не царапает; какие претензии к стилистике, когда вместо чистой печали – скорбь, зараженная ложью! «О стыд, ты в тягость мне», «позорище мое»… Но за гордым обещаньем «От тебя все мысли отвлеку» – отчаянное признание, которое все читатели Пастернака хоть раз, да повторили за ним:

Пощадят ли площади меня?

Ах, когда б вы знали, как тоскуется,

Когда вас раз сто в теченье дня

На ходу на сходствах ловит улица!

О Елене напоминает все, и отчаянье достигает такого градуса, что стыдиться нечего – не стыдится он и признать свое поражение:

Помешай мне, попробуй. Приди, покусись потушить

Этот приступ печали, гремящей сегодня, как ртуть в пустоте Торричелли.

Воспрети помешательство мне, о, приди, посягни!

Помешай мне шуметь о тебе! Не стыдись, мы – одни.

О, туши ж, о, туши! Горячее!

Но и на эту мольбу, на просьбу о новой встрече, которая только разожгла бы сжирающий его пламень, – не было ему ответа. Все тем ужасней, что она продолжает его восхищать, что он помнит каждую подробность, что, наконец, она сама бессильна перед судьбой, разводящей их в разные стороны, – и этим бессильем побеждает его окончательно, почему и появляются в пятом стихотворении цикла «бессильем властные ладони»: в этой слабости была вся ее сила, и в ней угадывал он ту же покорность Промыслу, которую ценил и в себе. Это и с самого начала была любовь равных, любовь-соперничество: «Где, как лань, обеспамятев, гнал Аталанту к поляне Актей… И ласкались раскатами рога и треском деревьев, копыт и когтей» – тут в самом деле не любовь, а столкновенье, соударенье, стук и клекот. Такую любовь не оборвешь «реквиемом лебединым» – такой разрыв яростен, он – продолжение войны:

Но с нынешней ночи во всем моя ненависть

Растянутость видит, и жаль, что хлыста нет.

Весь ужас был в том, что на его неистовство она отвечала тихой печалью и нежностью.

Мой друг, мой нежный, о, точь-в-точь, как ночью, в перелете с Бергена на полюс,

Валящим снегом с ног гагар сносимый жаркий пух,

Клянусь, о нежный мой, клянусь, я не неволюсь,

Когда я говорю тебе – забудь, усни, мой друг.

В том-то и ужас, что не неволится! Будь это принужденье обстоятельств – он бы еще стерпел, но – ее собственный выбор!

Когда, как труп затертого до самых труб норвежца,

В виденьи зим, не движущих заиндевелых мачт,

Ношусь в сполохах глаз твоих шутливых – спи, утешься,

До свадьбы заживет, мой друг, угомонись, не плачь.

Когда совсем как север вне последних поселений,

Украдкой от арктических и неусыпных льдин,

Полночным куполом полощущий глаза слепых тюленей,

Я говорю – не три их, спи, забудь: все вздор один.

Спать! Этим же выдохом заканчивалась «Сестра». Не три глаза, забудь, спи… и самый сон этот предстает полярным, ночным забытьём вмерзающего в лед корабля. «Скрежещущие пережевы» льдин, ледоход – это для Пастернака значимый символ со времен «Воскресения», иллюстрированного отцом: первая ночь Катюши и Нехлюдова случилась, когда шел лед по реке и лежал душный туман. Эти льдины для Пастернака – вестницы события, признак великого поворота; не зря и первые месячные у Жени Люверс – первое событие в ее женской жизни – происходят в ночь ледохода, когда по Каме плывут «урывины». Корабль, затертый льдинами, – жертва этого перелома: тут жизнь останавливается. Но сказался тут, вероятно, не только «Фрам» Нансена, как раз во времена пастернаковского детства дрейфовавший близ полюса, но и пейзаж замерзающей Москвы 1918 года.

Венчается этот цикл катарсисом такой мощи, что, пожалуй, более точных стихов о первом пореволюционном годе мы не назовем: любовь опять сделала Пастернака ясновидящим, и как в семнадцатом он сказал о революции «самое трудноуловимое» в книге о любви, – так в восемнадцатом он по имени назвал главные приметы «военного коммунизма» в книге о разрыве. От революции отлетала душа. То, что казалось свободой, было на самом деле освобождением от этой души: «Кивни, и изумишься! – ты свободна».

Я не держу. Иди, благотвори.

Ступай к другим. Уже написан Вертер,

(«Самоубийство не в счет!» – как будет сказано в тех же «Темах и вариациях» об этой отвергнутой возможности.)

А в наши дни и воздух пахнет смертью:

Открыть окно что жилы отворить.

Действительно, непозволительно и почти моветонно кончать с собой в мире, который и так гибнет. «Не держу» – и потому, что освободился наконец, и потому, что время переломилось: в нем прежняя любовная драма вдруг утратила смысл. Всеобщая гибель растворила и отменила личную. И когда в марте восемнадцатого года Елена Виноград вышла замуж и стала называться Дородновой (Дороднов проглотил Виноград!), Пастернак уже был в силах это перенести.

Почему ему стало казаться, что воздух пахнет смертью? Для большинства русских интеллигентов переломным событием в русской революции оказалось убийство А. Шингарева и Ф. Кокошкина – двух деятелей Временного правительства, арестованных в октябре семнадцатого (без всяких оснований), просидевших три месяца в Петропавловке, переведенных оттуда в Мариинскую больницу и там зверски убитых пьяными матросами, которые должны были их охранять. Это случилось 7 января 1918 года, и Пастернак, почти никогда доселе не отзывавшийся в стихах на политические события (не считая отрывка 1915 года «Десятилетье Пресни», импрессионистического и аполитичного), не мог промолчать:

Мутится мозг. Вот так, в палате?

В отсутствии сестер?

Ложились спать, снимали платье.

Курок упал и стер?

(В действительности все обстояло еще страшнее – не «ложились спать», а давно уже лежали в постелях, – Шингарев и Кокошкин были тяжело больны, и матросы стреляли не только в безоружных, но и в беспомощных; Кокошкин успел только сказать: «Что вы, братцы?»)

Кем были созданы матросы,

Кем город в пол-окна,

Кем ночь творцов; кем ночь отбросов,

Кем дух, кем имена?

Этот мотив – не богоборческий, но боговопрошающий, вопрос страстно верующего человека, бессильного понять – как это, вот так, вдруг, все стало можно?! – потом возникнет у Пастернака не раз, и мы поймем, что восемнадцатый год был прежде всего трагедией веры, оскорбленной, не выдерживающей испытания. Летом он напишет совсем отчаянное, детски жалобное:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

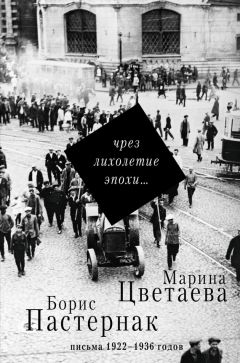

Похожие книги на "Борис Пастернак"

Книги похожие на "Борис Пастернак" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Быков - Борис Пастернак"

Отзывы читателей о книге "Борис Пастернак", комментарии и мнения людей о произведении.